目次

<原発性硬化性胆管炎>はどんな病気?

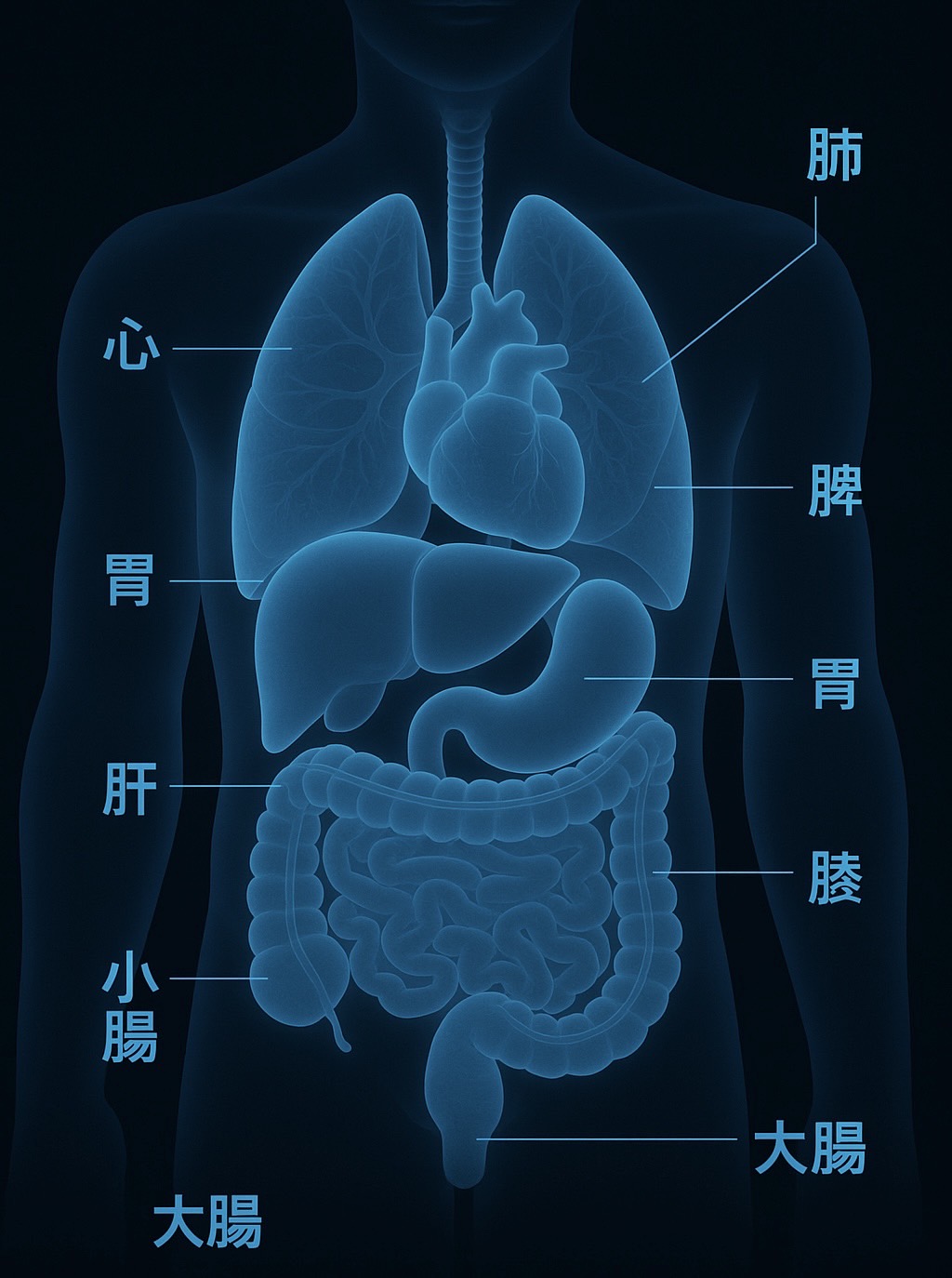

**原発性硬化性胆管炎(PSC:Primary Sclerosing Cholangitis)は、肝内・肝外の胆管に慢性の炎症と線維化(硬化)が起こり、胆管が所々で狭窄と拡張(ビーディング)**を繰り返す病気です。胆汁が流れにくくなる(胆汁うっ滞)ことで肝障害が進み、肝硬変・肝不全に至ることがあります。原因ははっきりせず、免疫異常と腸‐肝相互作用が関与すると考えられています。

- 特徴

- 診断

- 治療(現時点で「進行を確実に止める薬」は未確立)

- サーベイランス(見張り)

- 生活のコツ

- 世界全体(最新メタ解析ベース)

- 欧米の目安

- 日本の目安

- 1) 免疫異常(病態の中心)

- 2) 遺伝素因(HLAと多数の非HLAリスク座位)

- 3) 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の関与

- 4) 環境要因・その他

- 5) 重要な区別

- 遺伝と環境の多因子モデル(複雑性疾患)

- 家族リスク・発症確率

- 結論(現在の理解)

- PSC の経過の主な特徴

- 経過を予測するモデル・スコア

- 臨床的注意点とまとめ

- 治療の基本方針・考え方

- 各治療/管理法の詳細

- ガイドライン上の推奨・注意点(要点)

- 実際の治療戦略の考え方・流れ(例)

- 日常生活で意識すべきこと・注意点

- 日本における注意点(国内情報から)

特徴

- 合併:**炎症性腸疾患(とくに潰瘍性大腸炎)**の合併が多い/男性にやや多く若年〜中年で発症しやすい

- 症状:初期は無症状が多い。進行で倦怠感・かゆみ・黄疸、発熱や右上腹痛(胆管炎)

- 合併症リスク:

- **胆管がん(胆道がん)**のリスク上昇

- 結腸がん(PSC+潰瘍性大腸炎で特に高い)

- ビタミンADEK欠乏、骨粗しょう症、胆石・胆嚢病変

診断

- 血液:胆道系酵素(ALP、γ-GTP)上昇

- 画像:MRCP(第一選択)やERCPで多発狭窄・拡張を確認

- 病理:小葉間胆管の同心円状線維化(洋玉ねぎ様)※必要例で肝生検

- 鑑別:IgG4関連硬化性胆管炎(ステロイド反応性)や二次性胆管炎を除外

- バリアント:小管型PSC(画像は正常だが生検でPSC像)

治療(現時点で「進行を確実に止める薬」は未確立)

- 内視鏡治療:**優位狭窄(dominant stricture)**の拡張/短期ステント

- 感染管理:胆管炎に抗菌薬、ERCP周術期の予防投与

- 対症療法:かゆみ(コレスチラミン、リファンピシン、ナルトレキソン等)、脂溶性ビタミン補充、骨粗しょう症対策

- 薬物:UDCAは検査値は改善しても生存・発がん抑制の確証は乏しいため routine推奨は国や施設で差。高用量は避ける。抗生剤(経口バンコマイシン等)や新規薬(norUDCA/FXR作動薬 など)は研究段階。

- 肝移植:予後を改善する唯一の確立治療。適応は肝不全、難治性かゆみ・反復胆管炎、重度の門脈圧亢進など。再発は一部で起こり得る。

サーベイランス(見張り)

- 胆道がん:定期画像(超音波/MRCP等)±腫瘍マーカー

- 大腸:PSCにIBD合併が判明したら毎年大腸内視鏡

- 胆嚢:ポリープは悪性化リスクが高く低閾値で胆嚢摘出を検討

- 骨:骨密度測定、ビタミンD補充

生活のコツ

禁酒、ワクチン(B型肝炎・インフル等)、十分な睡眠・栄養(高たんぱく/脂溶性ビタミン)、定期通院が基本です。

<原発性硬化性胆管炎>の人はどれくらい?

世界全体(最新メタ解析ベース)

- 有病率(いま患っている人の割合):7.52人/10万人(プール推定)。

発症率(年間の新規):0.65人/10万人・年。2024年までの研究を統合した2025年メタ解析より。将来は診断の普及等で増える予測も提示されています。 PMC - 参考:別の統合解析では有病率13.53/10万人、発症率0.87/10万人・年とする推定もあります(集計や対象地域の違いによる幅)。 PubMed+1

欧米の目安

- 北欧・北米では概ね有病率4.15〜16.2/10万人、発症率≈1/10万人・年と報告。ガイドラインでも**北欧は約1/10,000(=10/10万人)**が目安とされています。 e-cmh.org+1

日本の目安

- 厚労省研究班の2018年全国疫学調査:推定患者数 約2,300人、有病率1.80/10万人(2007年は0.95/10万人 → この10年で約2倍)。 KOMPAS+1

※希少疾病医療の**受給者証保持者数(2019年度:892人)**は実数の一部で、患者総数の推計とは異なります。 厚生労働省

イメージしやすく換算

- 日本で有病率1.8/10万人なら、人口100万人の都市におよそ18人程度(あくまで統計上の目安)。

<原発性硬化性胆管炎>の原因は?

結論:原発性硬化性胆管炎(PSC)の“はっきりした単一原因”は未解明ですが、現在は

①免疫異常(免疫介在性の胆管障害)× ②遺伝素因 × ③腸肝軸(腸内細菌叢・IBD) × ④環境要因が重なって発症する多因子疾患と考えられています。 AASLD

1) 免疫異常(病態の中心)

PSCは自己免疫的な機序が強く示唆され、炎症性腸疾患(とくに潰瘍性大腸炎)との強い合併が特徴です。腸で活性化されたリンパ球が肝内胆管へ“誤誘導”される**腸‐肝軸(gut–liver axis)**の関与が有力視されています。 Nature+1

2) 遺伝素因(HLAと多数の非HLAリスク座位)

GWASでHLA領域に加え、30以上の非HLAリスク座位(例:IL2/IL2RA、REL、GPR35、SH2B3、FUT2 など)が同定され、免疫調節遺伝子が病態に関与することが裏付けられています(多くは調節領域のバリアント)。 Lippincott+2PMC+2

3) 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の関与

PSCでは腸内細菌・真菌叢の**特異的な乱れ(dysbiosis)**が繰り返し報告されています。腸由来抗原による胆管上皮の自然免疫活性化や、腸で教育されたT細胞の肝への再循環が病態を増幅する可能性があります。臨床試験・介入研究は進行中で、因果はまだ確定ではないものの、有力な病因候補です。 cmghjournal.org+1

4) 環境要因・その他

喫煙や特定の曝露など一部の環境因子の関与が検討されていますが、決定的な外因は未特定です。胆汁酸シグナル(FXR など)・胆管上皮細胞の老化/線維化、自然免疫経路(TLRなど)も病態に関与する可能性が示されています。 AASLD+1

5) 重要な区別

IgG4関連硬化性胆管炎はPSCに似ますが別疾患で、ステロイドが奏功しやすい点などが異なります(PSCは一般に免疫抑制薬の有効性が限定的)。診断時は必ず鑑別します。 ダームセンツルム・ベルン

要するに:PSCは免疫×遺伝×腸肝軸が絡む“多因子性の胆管炎症・線維化疾患”。単独の原因は見つかっていませんが、上記の要素が重なったときに発症リスクが高まると考えられています。最新レビューやガイドラインでもこの理解で概ね一致しています。

<原発性硬化性胆管炎>は遺伝する?

「原発性硬化性胆管炎(Primary Sclerosing Cholangitis, PSC)」が“完全に遺伝する”という明確な単一遺伝形式(優性・劣性など)は、現在のところ知られていません。ただし、「遺伝的素因(遺伝子がかかりやすさを与える要因)」が関係している可能性はある、というのが現在の医学的な理解です。以下、もう少し詳しく説明します。

遺伝と環境の多因子モデル(複雑性疾患)

PSC は原因不明の点が多く、現在の考え方では「複数の遺伝的因子 + 環境因子 + 免疫応答の異常」が組み合わさって発症に至る複雑性疾患(多因子疾患)である可能性が高いとされています。メドスケープ+2UChicago Medicine+2

以下の点が、PSC と遺伝との関係を支持しています:

- PSC 患者の家族(特に 一親等の近親者)に PSC の発症例があることが稀ではないという報告があります。すなわち「家族集積」が認められるという点。CGH Journal+3メドラインプラス+3PubMed+3

- ゲノムワイド関連解析(GWAS:genome-wide association studies)などで、PSC の発症リスクと相関する遺伝子変異(リスク遺伝子座)が複数報告されており、これらは HLA 領域(ヒト白血球抗原領域)を含む免疫制御にかかわる遺伝子近傍であることが多いです。メドスケープ+3PMC+3Lippincott+3

- また、PSC と炎症性腸疾患(特に潰瘍性大腸炎:UC)との合併率が高いことから、PSC と UC が遺伝的な素因を部分的に共有している可能性が示唆されています。PMC+2Lippincott+2

ただし、これら遺伝子変異(リスク遺伝子)は「発症しやすさを上昇させる」性質を持つだけであって、それだけで PSC が必ず起こるわけではありません。

家族リスク・発症確率

具体的なリスク値としては、以下のような知見があります:

- スウェーデンの大規模調査では、PSC 患者の一親等近親者では PSC 発症リスクが統計的に有意に上昇している、という報告があります。PubMed

- 他の報告では、一親等でのリスク増加が “100 倍程度” とする報告もありますが、これは過大推定である可能性が高い、との慎重な見方もあります。CGH Journal+1

- 遺伝疫学研究では、「一親等近親者では PSC 発症リスクがかなり上昇する」ことが強調されており、遺伝的要因が無視できないという立場が一般的です。PMC+2Lippincott+2

これらから、PSC の患者がいても、必ず子や兄弟に発症するわけではないということは強調すべきです。

結論(現在の理解)

- PSC は “遺伝病” というよりは、遺伝的素因を持つ可能性があるが、発症にはそれ以外の要因も関わる複雑性疾患 と考えられています。

- つまり、家族に発症例があることはリスク因子のひとつではありますが、それだけで発症が決まるわけではありません。

- 将来的には、より詳細な遺伝子解析やバイオマーカー研究によって、リスク予測が改善される可能性があります。

<原発性硬化性胆管炎>の経過は?

「原発性硬化性胆管炎(PSC: Primary Sclerosing Cholangitis)」は、進行性で予後にばらつきが大きい胆管(および肝内/肝外胆道)疾患です。その経過(自然史)には以下のような特徴と変動要因があります。

以下は文献に基づいた概要です。

PSC の経過の主な特徴

- 進行性の胆管線維化 → 肝硬変・肝不全への移行

PSC は胆管(肝内・肝外)の炎症と瘢痕化(線維化)を生じ、徐々に胆汁うっ滞(閉塞性胆汁うっ滞)と胆管狭窄を来します。これにより、肝内における胆汁排泄が障害され、長期にわたって肝実質が障害され、最終的には肝硬変・門脈圧亢進・肝不全へ移行することがあります。 PMC+3メドスケープ+3CGH Journal+3

- 臨床経過の多様性(個人差が大きい)

PSC の経過にはかなりの変異があります。比較的緩徐に進行するタイプもあれば、比較的短期間で重症化するタイプもあります。予後を左右する因子として、発症年齢、肝機能指標(ビリルビン値、アルブミン、AST/ALT など)、既存の門脈圧亢進症の合併、肝外胆道狭窄や細径胆管障害(small-duct PSC vs classic PSC)などが報告されています。 CGH Journal+3Gastro Journal+3メドスケープ+3

- 移植なし(transplant-free)での生存期間

– 多くの報告で、診断時から「肝移植または PSC 関連死に至るまで」の中央値生存期間(transplant-free survival)はおよそ 10~20年程度 と見積もられています。 PMC+3CGH Journal+3トランスレーショナル消化器肝臓学+3

– 例えば、アメリカでの報告では移植なしでの中央値が約 9.7 年という報告もあります。 CGH Journal

– 一方、オランダのコホートでは 20.6 年という長い数値も報告されており、地域や診断基準、治療の違い、患者背景の違いが影響していると考えられます。 CGH Journal

– また、古典的な報道として、Mayo Clinic の大規模例では診断からの中央値生存は約 11.9 年 とする報告があります。 PubMed

- 5 年・10 年生存率

– ある報告によれば、5 年生存率が約 75%、10 年生存率が約 64% というデータがあります(一般集団と比較して明らかに低い) Lippincott

– 他の報告では、10 年生存率が 60~70% 程度とするものもあります。 トランスレーショナル消化器肝臓学+2CGH Journal+2

- 合併症・予後に悪影響を及ぼす因子

PSC の経過を左右する合併症やリスク因子には、以下のようなものがあります:

| 因子 | 説明 |

|---|---|

| 胆道狭窄(特に高度狭窄) / 胆管結石・胆道うっ滞 | 狭窄部位では胆汁うっ滞による炎症・線維化進展を促す |

| 門脈圧亢進症の発症 | 食道静脈破裂、腹水、脾腫などを来す |

| 肝不全・肝硬変進展 | 肝性脳症、黄疸、肝出血傾向などを誘発 |

| 胆道癌(胆管癌, 胆嚢癌など) | PSC 患者では胆管癌のリスクが著しく高く、発癌が予後を大きく左右します PMC+3メドスケープ+3トランスレーショナル消化器肝臓学+3 |

| 炎症性腸疾患(特に潰瘍性大腸炎)との併存 | PSC 患者の多くに潰瘍性大腸炎を合併しており、腸疾患が PSC の臨床像や経過に影響を及ぼす可能性があります CGH Journal+3Gastro Journal+3トランスレーショナル消化器肝臓学+3 |

| 診断時症状の有無 | 診断時に無症状例は一般に予後が比較的良好とされる報告がある一方で、無症状だからといって安全とは限らず、後年に進行する可能性があります CGH Journal+3PubMed+3Gastro Journal+3 |

- がんリスク(発癌)

– PSC 患者では、胆管癌(cholangiocarcinoma)のリスクが一般人口より非常に高く、予後において極めて重要な因子です。 PMC+3メドスケープ+3トランスレーショナル消化器肝臓学+3

– 一生涯リスクとして、10–15%程度の報告もあります。 PMC+3メドスケープ+3トランスレーショナル消化器肝臓学+3

– しかも、PSC 診断直後の 1 年以内に胆管癌が見つかることも報告されています。 メドスケープ+1

– 胆管癌が発症すると予後は非常に不良で、多くは発見後 1 年以内に亡くなる例も多いです。 メドスケープ+1

- 肝移植および再発

– PSC における最も根本的治療法は肝移植であり、肝移植を行うことで生命予後を大きく改善できる可能性があります。 PMC+3メドスケープ+3トランスレーショナル消化器肝臓学+3

– ただし、移植後に PSC が再発することもあります(報告では移植後 5~10 年で再発をみる例がある) メドスケープ+1

– 移植適応としては、肝不全進行、反復性の胆管炎、門脈圧亢進症の合併症、腫瘍合併などが考慮されます。 メドスケープ+2トランスレーショナル消化器肝臓学+2

- 小児例の経過

– 小児発症例でも PSC は存在し、小児例では “10 年無移植生存率” が約 91% という報告もあります。ただし、重症例や高リスク例では移植や合併症を来す可能性があります。 子供肝疾患協会

– つまり、若年発症例が必ずしも極めて短命とは限らず、比較的長期間穏やかに経過するケースもあります。

経過を予測するモデル・スコア

PSC における予後予測を支援するため、複数の予後モデルが提唱されています。たとえば、Mayo Clinic による改訂版自然史モデル(Revised Natural History Model)があります。これは、ビリルビン値、アルブミン、AST、年齢、出血性静脈(腫瘍性出血歴)といった因子を用いて、生存確率を推定するモデルです。 Mayo Clinic+2MDCalc+2

ただし、これらモデルも万能ではなく、個々の患者での進行速度変動や合併症発生を完全に予測することはできません。

臨床的注意点とまとめ

- PSC は「長期にわたって徐々に進行する」傾向が強いが、その進行速度は個々で大きく異なる。

- 無症状例でも進行はあり得るので、定期的なモニタリング(肝機能、胆管造影、腫瘍マーカーなど)が重要。

- 合併症(胆管癌、門脈圧亢進、肝不全など)の発生が予後を大きく左右する。

- 肝移植は最も効果的な治療手段となりうるが、適応判断・時期の見極めが重要。

- 早期発見・定期フォローアップが、重篤化回避の鍵になる。

<原発性硬化性胆管炎>の治療法は?

原発性硬化性胆管炎(PSC:Primary Sclerosing Cholangitis)には、現在「この薬を使えば必ず治る/進行を完全に止められる」という確立された治療法は存在していません。ただし、症状の緩和、合併症の予防・対応、および末期肝疾患への移行を遅らせることを目的とした治療や管理法は多数あり、臨床ガイドラインでもそれらが推奨されています。以下に、一般的な治療・管理方針と、研究中の治療候補をまとめます。

(以降は文献・ガイドラインに基づく情報です)

治療の基本方針・考え方

PSC の治療では、主に以下のようなアプローチを組み合わせることになります:

- 症状・合併症の管理・対症療法

- 胆道狭窄(ストリクチャー)に対する介入(内視鏡的/経皮的治療など)

- 進行した肝疾患への対応(肝移植など)

- 基礎疾患(併存する炎症性腸疾患など)の管理

- 将来性のある薬物治療の研究・臨床試験参加

ガイドラインでは、患者ごとの重症度、合併症リスク、症状の有無、肝機能状態などを見ながら、最適な治療戦略を個別に設計することが強調されています。AASLD+2gut.bmj.com+2

各治療/管理法の詳細

以下、それぞれの治療手段とその利点・限界を整理します。

| アプローチ | 内容 | エビデンス・注意点 |

|---|---|---|

| ウルソデオキシコール酸(UDCA, ウルソ) | 胆汁流を改善し、肝酵素(アルカリフォスファターゼ等)を改善させる | 多くの臨床例で使われており、生化学検査値の改善は示されるが、明確に生存期間を延ばす、肝移植回避につながるという確固たる証拠は得られていない、との見解。メドスケープ+4NCBI+4PubMed+4 高用量では有害となる可能性が指摘されており、ガイドラインでは慎重投与が推奨される。NCBI+2AASLD+2 |

| 内視鏡的治療 / 経皮的治療 | 胆管狭窄部位へのバルーン拡張、ステント留置など | 症状(黄疸、かゆみ、反復性胆管炎など)がある支配的狭窄部位 (“dominant stricture”) に対しては、内視鏡治療が推奨されることが多い。gut.bmj.com+3NCBI+3AASLD+3 この治療は比較的侵襲性が低く、効果があれば黄疸改善や感染予防に寄与する可能性があるが、病変範囲が広い場合や肝実質障害が進行している場合には効果に限界がある。ジョンズ・ホプキンス医学+2AASLD+2 |

| 手術的治療 | 胆管再建術(例:総肝管腸管吻合など)、胆管の一部切除など | PSC においては、手術的処置はしばしば困難で、むしろ将来の肝移植を難しくする可能性もあるため慎重に検討される。NCBI+2AASLD+2 |

| 肝移植 | 末期肝硬変、肝不全、反復性胆管炎、門脈圧亢進症のコントロール不能例などが適応 | PSC に対しては、肝移植が唯一“根治に最も近い”治療法と考えられている。gut.bmj.com+4Mayo Clinic+4NCBI+4 ただし、移植後にも PSC の再発を認める例があり、再発リスクを含めたフォローアップが不可欠。メドスケープ+2AASLD+2 |

| 併存する炎症性腸疾患(IBD 等)の管理 | 潰瘍性大腸炎などが合併していれば、適切な消化器治療(抗炎症薬、免疫調整薬等)を行う | PSC 患者の多くに IBD を合併するため、IBD の治療が PSC の臨床像・合併症発症リスクなどに影響を与える可能性があるとされる。AASLD+2AASLD+2 |

| 合併症・支持療法 | かゆみ(掻痒感)対策、胆管感染(胆管炎)対策、脂溶性ビタミン補充、骨代謝異常対応など | かゆみにはコレスチラミン(+他の薬剤)などの治療が用いられることがある。AASLD+1 胆管炎には抗菌薬投与が必須。内視鏡/ERCP 手技前後には予防的抗菌薬投与がガイドラインで推奨されている。NCBI+3メドスケープ+3AASLD+3 肝機能低下に伴う低アルブミン、ビタミン吸収不良、骨密度低下などに対して、栄養管理、ビタミン補充、カルシウム/ビタミン D 補正などが行われる。Mayo Clinic+2AASLD+2 |

| 臨床試験・新規治療薬 | 抗線維化薬、胆汁酸代謝調節薬、免疫調節薬、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)修飾薬など | 現時点では標準治療として採用されている薬剤はほとんどないが、多くの研究が進行中。メドスケープ+3AASLD+3肝臓病学ジャーナル+3 将来的な薬剤として、胆汁酸受容体アゴニスト、抗線維化薬、生物学的製剤などが注目されている(ただし安全性・効果はいまだ確立されていない)。AASLD+1 |

ガイドライン上の推奨・注意点(要点)

- PSC に対して確立された「標準的に推奨される薬物療法」は存在しないという立場を取るガイドラインが多い。AASLD+3PubMed+3NCBI+3

- UDCA は多く用いられているが、その使用の是非 (特に高用量) については議論がある。ガイドラインによって扱いが異なる。NCBI+3AASLD+3gut.bmj.com+3

- 内視鏡/ERCP を用いた介入は、「意味のある狭窄(relevant stricture)」がある場合に限定して行うべきで、安易な ERCP は推奨されないとされる。AASLD+2gut.bmj.com+2

- 内視鏡的介入を行う際には、感染予防のために抗生物質を併用することがガイドラインで推奨されている。メドスケープ+1

- 症状・肝機能・合併症リスクを見ながら、定期的なモニタリング(肝機能、画像、腫瘍マーカー、消化器内視鏡検査など)を行うことが必須。メドスケープ+3AASLD+3AASLD+3

- がんリスク(特に胆管癌、胆嚢癌、結腸癌)は PSC 患者で明らかに上昇しており、定期的なスクリーニング戦略(腫瘍マーカー、画像検査、内視鏡検査など)の組み込みが一般に勧められている。AASLD+2メドスケープ+2

実際の治療戦略の考え方・流れ(例)

- 診断確定後、症状(黄疸、かゆみ、肝機能異常など)があれば対症療法を開始

- UDCA 投与を検討(患者・医師間でメリット・リスクを議論)

- 定期モニタリングを行いつつ、進行や合併症の早期発見を目指す

- 意義ある狭窄(支配的狭窄:dominant stricture)が認められ、症状または検査異常を伴う場合は内視鏡的治療を検討

- 症状進行、肝機能低下、門脈圧亢進症の合併、再発性胆管炎頻回例などでは肝移植の適応を検討

- 新規治療薬・臨床試験への参加を考慮(適応があれば)。

<原発性硬化性胆管炎>の日常生活の注意点

原発性硬化性胆管炎(PSC)をもつ人が、日常生活でできるセルフケアや注意点について整理しておきます。これらは「病気を完治させる」わけではありませんが、合併症を予防したり、症状を軽くしたり、生活の質を守るのに役立つ可能性があります。

(ただし、個人差が大きいため、あなたの病状・治療方針をよく知る主治医の指示が最も優先されます)

日常生活で意識すべきこと・注意点

以下は、PSC 患者で比較的よく薦められている注意点・生活上の配慮です。

| 項目 | 内容と理由 | 実践のヒント |

|---|---|---|

| 定期的な診察・モニタリング | 血液検査、肝機能、胆管造影(MRCP、CT、超音波など)、腫瘍マーカーなどを定期的にチェックして、進行・合併症(胆管癌、胆管狭窄、肝硬変など)を早期に発見する。 難病情報センター+2PMC+2 | 主治医とスケジュールを決めて、定期外来を必ず継続。受診・検査を怠らないように。 |

| 薬物治療・内科的管理の遵守 | 処方された薬(例:ウルソデオキシコール酸、かゆみ止め、ビタミン補充など)を、指示通りに服用する。 | 副作用や体調変化があれば早めに医師に相談。新しく薬を始める際・中止する際は医師の許可を得る。 |

| 食事管理・栄養療法 | 肝臓に負担をかけない食生活、バランスの取れた栄養を心がける。脂溶性ビタミン(A, D, E, K)などの吸収不良が起こりやすいため、補充が必要になることも。 British Liver Trust+1 | ・過度な脂肪・加工食品を控える ・新鮮な野菜・果物・全粒穀物を中心に ・必要に応じて栄養士と相談 ・サプリメントを使う場合は医師に相談 |

| アルコール・喫煙の制限/中止 | アルコールは肝臓に対して追加的な負荷となるため、基本的には避けるべき。喫煙も肝疾患・心血管リスクを高める可能性がある。 American Liver Foundation+2Cleveland Clinic+2 | 禁酒を原則とし、どうしても飲むなら事前に主治医と相談 喫煙している場合は禁煙支援を積極的に活用 |

| 適度な運動・体重管理 | 適度な有酸素運動(散歩、水泳など)は体調を維持し、肥満や代謝異常を防ぐ助けになる可能性がある。疲労を意識しながら、無理をせず。 British Liver Trust+2Cleveland Clinic+2 | 週数回の軽~中強度の運動を目指す(医師と相談しながら) 体重が増えすぎないよう注意、肥満・脂質異常などを放置しない |

| 疲労・かゆみへの対応 | PSC では疲労感・かゆみ(掻痒感)がしばしば出現する。これらが日常生活の質を落とすことがある。 PMC+2PMC+2 | かゆみ:かゆみ止めや胆汁酸吸着薬、抗ヒスタミン薬などの使用を医師と検討 疲労:無理をせず活動を調整する、休息を取る 生活リズムを整える、睡眠を十分にとる 寒さ・乾燥がかゆみを悪化させることが報告されており、保湿や室内環境管理を意識する(かゆみは冬季・夕方に強まりやすいという報告もあり) PMC |

| 薬・健康食品・サプリに注意を払う | 市販薬、ハーブ、漢方、サプリなどを自己判断で使うと肝臓に悪影響を及ぼす可能性がある。 | 新たに薬を使い始める/中止する場合は必ず主治医に相談 他科受診時にも「肝疾患あり」であることを知らせる 自己判断で高用量サプリを摂らない |

| 口腔・歯科管理 | 肝疾患を持つ場合、出血傾向などリスクがあるため、歯科治療時には注意が必要。 British Liver Trust | 歯科受診前に肝疾患があることを伝える 出血傾向・投薬歴を歯科医にも知らせる |

| 骨代謝管理 | PSC/肝疾患状態では骨粗鬆症リスクが上がることがあるため、カルシウム・ビタミン D 補充、骨密度検査などが検討される。 British Liver Trust+1 | 定期的に骨密度検査を受ける 日光浴・ビタミン D 補充 カルシウム摂取に注意 |

| 腸疾患(IBD 等)併存の管理 | PSC は潰瘍性大腸炎など炎症性腸疾患を併発していることが多いため(併存例が多い)、腸疾患をきちんと管理することが重要。 | 定期大腸検査、腸疾患の治療継続 腸症状が出たら早めに消化器内科受診 |

| 心理的ケア・サポート | 長期の慢性疾患であるため、不安・ストレス・心理的負担が大きくなりやすい。 | カウンセリング・医療ソーシャルワーカーとの相談 患者会・支援グループに参加する 家族・周囲と情報共有する |

日本における注意点(国内情報から)

日本の指定難病情報サイトによれば、次の点が強調されています:

- 定期的な診察・検査および薬物治療を受けることが欠かせない。専門医のフォローが望ましい。 難病情報センター

- PSC はまれな疾患であるため、専門性のある医療機関を受診することが推奨される。 難病情報センター

- 日本での報告では、PSC と診断後 5 年・10 年後の生存率(移植を含む/含まない)などの統計も公表されている。 難病情報センター