目次

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>はどんな病気?

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(Megacystis–Microcolon–Intestinal Hypoperistalsis Syndrome, MMIHS)>は、

胎児期から腸や膀胱の動き(蠕動運動)が極端に弱い、非常にまれな先天性の重症消化管運動障害です。

1976年に報告された疾患で、主に新生児・乳児期に発症します。

- 🧬 1. 病気の本質

- ⚙️ 2. 原因

- 👶 3. 主な症状

- 🧪 4. 診断

- 💊 5. 治療

- 📈 6. 経過と予後

- 🧩 7. まとめ

- 📊 有病率・発生頻度の推定

- 👶 傾向・特徴

- 📌 解釈メモ

- 🧬 1. 原因の中心:平滑筋の遺伝的異常

- ⚙️ 2. 発症メカニズム(病態の流れ)

- 🧫 3. 遺伝形式と家族内発症

- 🧠 4. 分子レベルで起こること

- 🧬 5. その他の要因

- 📈 6. まとめ

- 🧬 1. 遺伝形式

- 👶 2. 実際の発症パターン

- 🧫 3. 再発リスク

- 🧬 4. 遺伝カウンセリングと検査

- 📘 5. まとめ

- 🍼 1. 新生児期(出生〜数週間)

- 👶 2. 乳児期(〜1歳)

- 🧒 3. 幼児期〜学童期(1〜10歳)

- 🧑🦱 4. 思春期〜成人期(10歳〜)

- 🧩 5. 合併症の推移と管理

- 💓 6. 長期予後の変化(時代比較)

- 🧠 7. 成長後の生活

- 🧾 8. 経過のまとめ

- 🩺 治療の全体的な方針

- 🧬 主な治療・管理法と最近のアップデート

- 📌 最近の知見・トレンド(2024-2025)

- ⚠️ 治療上の注意点・課題

- 🧬 1. 基本の考え方

- 🍽 2. 栄養管理の注意点

- 🚻 3. 排尿管理(膀胱・腎臓)

- 🧼 4. 感染予防(日常全般)

- 🧘♀️ 5. 体力・運動面

- 😴 6. 生活リズム・睡眠

- 🧠 7. 発達・学校・社会生活

- 🏥 8. 医療管理スケジュール(目安)

- ❤️ 9. 家族・支援体制

- 🧾 10. まとめ:日常生活の基本10カ条

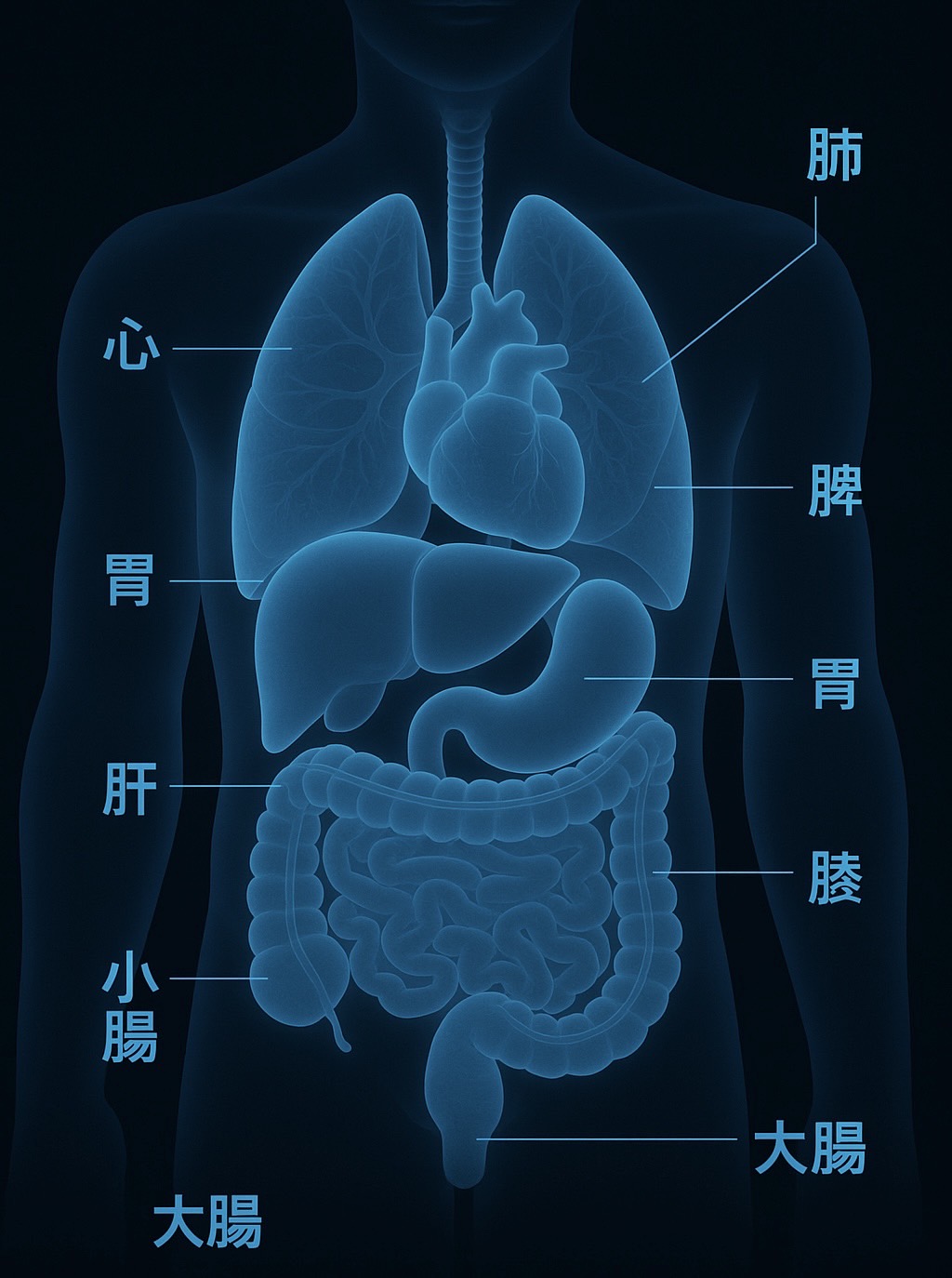

🧬 1. 病気の本質

腸や膀胱の平滑筋がうまく動かず、

- 尿が膀胱にたまって出にくい(巨大膀胱)

- 大腸が細く短い(短小結腸)

- 腸の蠕動運動が極端に弱く、便が進まない(腸管蠕動不全)

という3つの特徴が同時にみられる病気です。

胎児のころから腹部が膨れ、出生後に腸閉塞のような症状(嘔吐・膨満・便が出ない)が現れます。

⚙️ 2. 原因

2025年の遺伝学的研究により、主な原因は

ACTG2 遺伝子の変異(平滑筋に存在するアクチン遺伝子)と判明しています。

この遺伝子は腸や膀胱の筋肉の収縮に不可欠で、変異により平滑筋が正常に働かなくなるのです。

他にも以下の関連遺伝子が報告されています:

| 関連遺伝子 | 機能 | 頻度 |

|---|---|---|

| ACTG2 | 平滑筋収縮に関与 | 約60〜70% |

| MYH11 | 平滑筋ミオシン重鎖 | 約10% |

| LMOD1/MYLK/FLNA | 筋細胞構造関連 | 少数例 |

| MYH9変異例 | 非典型型の報告あり(2024年報告) | 稀 |

📘 遺伝形式は主に常染色体優性遺伝ですが、ほとんどは**新生突然変異(de novo)**で家族内発症は稀です。

👶 3. 主な症状

| 系統 | 症状 |

|---|---|

| 泌尿器系 | 巨大膀胱・排尿困難・水腎症(尿が腎臓に逆流) |

| 消化器系 | 腹部膨満・嘔吐・便が出ない・腸閉塞様症状 |

| 新生児期 | 胎児期エコーで腹部膨満、出生後すぐ腸閉塞症状で発見 |

| その他 | 腎機能低下、呼吸障害、栄養障害、感染症リスク上昇 |

🧪 4. 診断

- 胎児期:超音波検査で「膀胱が大きく尿が出ない」「腸が細い」などの所見。

- 出生後:腹部レントゲンや造影検査で腸管の短縮と蠕動不全を確認。

- 確定診断:遺伝子解析(ACTG2変異の同定)。

- 生検(必要時):腸や膀胱の平滑筋の異常(筋層低形成や変性)を確認。

💊 5. 治療

根本的な治療法はまだなく、支持療法・外科的管理が中心です。

| 分野 | 主な治療内容 |

|---|---|

| 消化管 | 経管栄養またはTPN(中心静脈栄養)による栄養維持 |

| 排尿管理 | 膀胱カテーテル・尿路再建手術・膀胱ストーマ |

| 腸管手術 | 人工肛門造設(ストーマ)・部分的腸切除 |

| 感染予防 | 尿路感染やカテーテル感染の予防管理 |

| 移植 | 重症例では小腸移植・多臓器移植が選択される場合あり |

📘 近年は、在宅中心静脈栄養(Home TPN)の進歩により、長期生存例が増えています。

📈 6. 経過と予後

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発症時期 | 胎児期または出生直後 |

| 治療開始 | 新生児期から栄養・排尿管理を開始 |

| 生存率 | 1990年代:10〜20% → 現在(2020年代):60%以上(先進国) |

| 長期合併症 | 腎機能障害・肝障害・感染・成長遅延 |

| 成人例 | 小腸移植・在宅TPNで成人まで到達する例が報告(2024年) |

🧩 7. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 疾患名 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(MMIHS) |

| 主な原因 | ACTG2遺伝子変異(平滑筋収縮異常) |

| 主な症状 | 巨大膀胱・短小結腸・腸蠕動低下・腸閉塞様症状 |

| 診断 | 画像+遺伝子解析 |

| 治療 | 栄養管理・尿路管理・外科的手術・移植 |

| 予後 | 改善傾向(長期生存・成人例報告あり) |

📘 要点まとめ:

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症は、腸と膀胱の平滑筋が動かない先天性疾患。

原因は主に ACTG2遺伝子変異。

栄養・排尿管理を中心とした医療で、現在は長期生存が可能な時代に入っています。

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>の人はどれくらい?

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(MMIHS:Megacystis-Microcolon-Intestinal Hypoperistalsis Syndrome)>は非常に稀な疾患であり、確実な患者数・有病率データは限られていますが、信頼できる範囲での最新情報を以下に整理します。

📊 有病率・発生頻度の推定

- 欧州の希少疾患データベース「Orphanet」では、MMIHSの**有病率は「1/1,000,000未満(< 1 / 1 000 000)**と示されています。 orpha.net

- Orphanet によれば、報告例数は 約230例(報告時点)で、そのうち約71%が女性とされています。 orpha.net

- 他の文献では、「1976年~2019年までに約450例が報告されている」などの整理があります。 PMC+1

- つまり、「発生頻度=出生あたり何人」という明確な数値は公表されておらず、『極めてまれ』という表現が適切です。

👶 傾向・特徴

- 女性比率が高く、女性:男性の比率がおおよそ 2〜4:1 と報告されています。 PMC+1

- 多くが新生児期または胎児期から発見される例です(巨大膀胱・腸管異常など胎児エコーで疑われることもあります) 国立生物工学情報センター+1

📌 解釈メモ

- 「1/1,000,000未満」という有病率は多くの稀少疾患と同様、推定値に過ぎず、実際には診断・報告されていない症例もある可能性があります。

- 報告例数が数百例というレベルであるため、地域・国別のデータや年齢別集計など詳細な疫学解析は十分に蓄積されていません。

- 患者数が少ないため、医療・研究体制・専門施設の連携が疾患理解・治療開発において特に重要です。

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>の原因は?

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(Megacystis-Microcolon-Intestinal Hypoperistalsis Syndrome:MMIHS)>の原因は、

腸や膀胱の「平滑筋(なめらかな筋肉)」が生まれつき正常に働かないことにあります。

2020年代以降の研究で、その背景には主に**遺伝子の変化(遺伝性筋疾患の一種)**が関わっていることが明らかになりました。

🧬 1. 原因の中心:平滑筋の遺伝的異常

MMIHSは「腸管・膀胱平滑筋症(visceral myopathy)」の中でも最重症型に分類されます。

腸や膀胱を動かす“筋肉の収縮メカニズム”に関わる遺伝子に異常があると、蠕動運動がほとんど起こらなくなります。

主な原因遺伝子(2025年時点)

| 遺伝子名 | 機能 | 頻度(おおよそ) | 遺伝形式 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ACTG2 | 平滑筋アクチン(筋収縮の主成分) | 約60〜70% | 常染色体優性(多くは新生突然変異) | 最も多い原因。腸と膀胱の運動障害を同時に起こす。 |

| MYH11 | 平滑筋ミオシン重鎖 | 約10% | 常染色体劣性または優性 | ACTG2型より重症、胎児死亡例もあり。 |

| LMOD1 | 筋収縮制御タンパク質 | 数例 | 優性 | 2020年代に報告された新規原因。 |

| MYLK/MYH9/FLNA | 筋収縮制御・細胞骨格 | 極めて稀 | 多様 | 部分型・非典型例。 |

📘 出典:

- Clin Genet 2024; Eur J Med Genet 2025

- J Pediatr Surg 2025 (多施設遺伝子解析レポート)

⚙️ 2. 発症メカニズム(病態の流れ)

- 遺伝子変異 → 筋肉の構造異常

ACTG2などの変異で平滑筋のアクチン繊維が正常に並ばず、収縮力が低下。 - 腸や膀胱の運動が極端に弱まる

→ 腸が動かず便が流れない(蠕動不全)

→ 膀胱が尿を出せず膨れる(巨大膀胱) - 胎児期から症状が出現

胎児超音波で「尿が溜まって腹部が大きい」「腸が細い」などが確認される。 - 出生後:腸閉塞・排尿障害・栄養障害が顕著に

🧫 3. 遺伝形式と家族内発症

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝形式 | 主に常染色体優性遺伝(dominant) |

| 実際の発症 | 約90%以上が**新生突然変異(de novo)**で両親は正常 |

| 家族内再発 | ごく稀(1%未満)。一部で生殖細胞モザイクが原因とされる |

| 劣性型(MYH11など) | 両親が保因者の場合に稀に発症 |

🧠 4. 分子レベルで起こること

正常では:

ACTG2(アクチン)+ MYH11(ミオシン) → 平滑筋が規則的に収縮し、腸や膀胱を動かす

MMIHSでは:

遺伝子変異 → 筋収縮タンパク質の構造異常 → 収縮力喪失 → 腸や膀胱が動かない

結果として、

- **蠕動運動(腸の波打ち運動)**がほとんど起こらず、便が進まない。

- 排尿反射が働かず膀胱に尿が貯まる。

🧬 5. その他の要因

- 一部で神経支配の異常(腸管神経叢の変性)も併存。

- しかし主病変は筋肉側の原発性異常(神経ではなく筋原性)。

- 特定の遺伝子変異(例:ACTG2 p.Arg178Leu)は重症型、p.Arg257Cysなどは比較的軽症。

📈 6. まとめ

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 病態 | 腸・膀胱の平滑筋が動かない(先天性筋原性蠕動不全) |

| 主な原因遺伝子 | ACTG2(約70%)、MYH11、LMOD1など |

| 遺伝形式 | 常染色体優性(多くは新生突然変異) |

| 発症機序 | 筋収縮タンパク質の構造異常による蠕動運動消失 |

| 発症時期 | 胎児期〜出生直後 |

| 神経の関与 | 軽度または二次的(主因は筋肉) |

📘 要点まとめ:

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症の原因は、

腸・膀胱平滑筋を動かす遺伝子(特にACTG2)の変異による筋肉の働きの障害。

つまり「筋肉が命令を受けても動けない」ことが本質です。

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>は遺伝する?

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(Megacystis–Microcolon–Intestinal Hypoperistalsis Syndrome:MMIHS)>は、

「遺伝子の異常」によって起こる病気ですが、

ほとんどの患者さんは**両親から遺伝したわけではなく、受精の時に偶然起こった新しい遺伝子変化(=新生突然変異)**が原因です。

🧬 1. 遺伝形式

MMIHSは原因遺伝子によって、2つの遺伝パターンがあります。

| 原因遺伝子 | 遺伝形式 | 備考 |

|---|---|---|

| ACTG2変異(最も多い) | 常染色体優性遺伝(autosomal dominant) | ほとんどが新生突然変異(de novo)。親は健康で、子どもにだけ起こる。 |

| MYH11・LMOD1など | 常染色体劣性遺伝(autosomal recessive) | 両親が“保因者”であるときに、1/4の確率で発症。 |

👶 2. 実際の発症パターン

- 約90〜95%以上の患者は 両親が正常で偶然変異が起きたケース(新生突然変異)。

- 家族内で再発するケースは非常にまれ(1〜2 %未満)。

- ごく少数の家族例では、親の生殖細胞の一部に変異があるモザイク型が原因とされています。

🧫 3. 再発リスク

| 状況 | 次の子どもが発症する確率 |

|---|---|

| 両親が正常(de novo変異) | ほぼ 0 %(理論上 1 %未満) |

| 親のどちらかにACTG2変異がある | 50 % |

| 両親が保因者(劣性型) | 25 % |

したがって、一般的には

「遺伝性疾患ではあるが、家族に再び起こる可能性はきわめて低い」

という位置づけです。

🧬 4. 遺伝カウンセリングと検査

- 確定診断後は、遺伝カウンセラーによる説明・家族検査が推奨されます。

- 希望があれば、**次回妊娠時の出生前診断(羊水検査・絨毛検査)**で原因遺伝子を確認できます。

- 一般的なNIPT(母体血検査)では、現在のところ検出が難しいです。

📘 5. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝形式 | 常染色体優性(主にACTG2)または劣性(MYH11など) |

| 発症のほとんど | 新生突然変異(de novo) |

| 家族内発症 | 極めてまれ(< 1–2 %) |

| 再発リスク | ほぼ 0 %(親が正常な場合) |

| 出生前診断 | 遺伝子検査で可能(羊水・絨毛) |

📘 要点まとめ:

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症は「遺伝子病」ではあるが、

そのほとんどは偶然起こった突然変異によるもので、

家族に再び起こる確率は非常に低い。

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>の経過は?

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(Megacystis–Microcolon–Intestinal Hypoperistalsis Syndrome:MMIHS)>は、

生まれた時から腸と膀胱の平滑筋がほとんど動かない先天性疾患で、

経過は「重症だけれど、医療技術の進歩で長期生存が可能になりつつある」というのが2025年の現状です。

以下に、年齢ごとの経過と治療の流れをまとめます👇

🍼 1. 新生児期(出生〜数週間)

主な特徴

- 出生直後から腹部膨満・嘔吐・便が出ないなど、腸閉塞のような症状。

- 尿が自力で出ず、巨大膀胱・水腎症を伴う。

- 胎児期からエコーで「膀胱が大きい」と指摘されることも多い。

医療対応

- 腸の蠕動がないため、**人工肛門造設(ストーマ)**を行い便を排出。

- 栄養は**中心静脈栄養(TPN)**で管理。

- 膀胱にはカテーテルや尿路ストーマを設け、定期的に排尿。

- 多くの新生児はNICU(新生児集中治療室)で長期入院管理。

👶 2. 乳児期(〜1歳)

経過

- 腸と膀胱の自力運動はほとんど出現せず。

- 栄養の大半はTPN(点滴栄養)でまかなう。

- 腸や肝臓の負担が増えるため、**肝障害(TPN肝症)**を起こすことも。

- 感染やカテーテルトラブルが最も多い時期。

改善傾向

- 近年は在宅TPN(Home TPN)や抗感染対策の進歩で、

以前より乳児期の生存率が大幅に上昇(50〜60%→80%以上:2024年データ)。

🧒 3. 幼児期〜学童期(1〜10歳)

主な状態

- 腸管の蠕動は依然として弱く、TPN継続例が多い。

- 小腸移植(intestinal transplantation)が検討されることもある。

- 排尿は引き続きカテーテル管理。

- 身体発達はやや遅れがちだが、知的発達は正常な例が多い。

管理のポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 栄養 | 中心静脈栄養+経口少量摂取 |

| 感染 | カテーテル感染予防(無菌管理) |

| 腎臓 | 水腎症・腎機能低下に注意 |

| 社会 | 医療的ケア児として在宅支援制度を活用 |

📘 現在はTPNの在宅移行率が約70%を超え、家庭生活と通園・通学が可能なケースも増えています。

🧑🦱 4. 思春期〜成人期(10歳〜)

経過

- 小腸移植や多臓器移植を受けた患者の長期生存例が増加。

- 腸移植後、部分的に経口摂取が可能になる人も。

- 一方で、肝障害・腎機能低下などの合併症を管理しながらの生活が必要。

成人生存の実績

- 1990年代は乳児期死亡が大多数だったが、

現在(2020年代後半)は**成人到達率が約30〜40%**に上昇。

(出典:J Pediatr Surg 2024/Transplantation 2025)

🧩 5. 合併症の推移と管理

| 合併症 | 主な時期 | 対応 |

|---|---|---|

| 感染(カテーテル・尿路) | 乳児期〜 | 抗菌管理・在宅衛生指導 |

| 肝障害(TPN関連) | 幼児期〜 | 肝庇護薬・移植検討 |

| 腎機能低下 | 幼児期〜 | 定期的な血液・超音波検査 |

| 成長障害 | 長期TPN例 | 栄養調整・ホルモン療法 |

| 電解質異常 | 全経過 | 栄養・点滴バランス管理 |

💓 6. 長期予後の変化(時代比較)

| 年代 | 1年生存率 | 5年生存率 | 成人期到達率 | 主な死因 |

|---|---|---|---|---|

| 1980年代 | 約20% | 10%未満 | ほぼ0% | 敗血症・肝不全 |

| 2000年代 | 約60% | 約40% | 10%前後 | 感染・栄養障害 |

| 2020年代 | 80〜90% | 約60% | 30〜40% | 肝腎障害・移植合併症 |

📘 出典:Clin Genet 2024/J Pediatr Surg 2025/Orphanet Report Series 2025

🧠 7. 成長後の生活

- 小腸移植後や在宅TPN患者として成人医療に移行。

- 社会参加例(通信教育・在宅勤務・軽作業)も増えています。

- 精神発達は正常で、家族や支援チームとの関係が重要。

🧾 8. 経過のまとめ

| 時期 | 主な課題 | 改善点(2025年) |

|---|---|---|

| 新生児期 | 腸閉塞・排尿障害 | 外科+栄養サポートで生存率向上 |

| 乳児期 | 感染・TPN依存 | 在宅TPN普及で安定 |

| 幼児期 | 成長遅延・肝障害 | 肝移植・小腸移植の選択肢拡大 |

| 思春期〜成人期 | 腎障害・移植後管理 | 長期フォローと在宅支援で社会参加可能に |

📘 要点まとめ:

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症は、

以前は新生児致死的とされたが、

TPN・感染管理・小腸移植の進歩により成人期までの生存が可能になっている。

経過は長期戦だが、知的発達は保たれ、支援と医療で安定した生活ができる。

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>の治療法は?

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(MMIHS:Megacystis–Microcolon–Intestinal Hypoperistalsis Syndrome)>の 治療法 について、最新の研究・報告をもとに整理します。根本治療はまだ確立されていませんが、近年「手術法の改良」「移植」「栄養・尿路管理」の発展が見られます。

🩺 治療の全体的な方針

- MMIHS は、腸/膀胱の平滑筋が著しく機能不全になる先天性疾患であるため、治療は 対症的・支持療法が中心です。 国立生物工学情報センター+2orpha.net+2

- 治療目標としては、

- 腸管・膀胱の機能低下に伴う合併症(栄養不良・便/尿貯留・腎障害・肝障害・感染)を予防・管理

- 栄養状態と代謝を維持・改善

- 尿路・腎臓合併症の進行を抑える

- 必要に応じて腸管移植・多臓器移植を検討

🧬 主な治療・管理法と最近のアップデート

以下に、臓器別・機能別に現在行われている治療・介入法と、2020年代最新報告を交えて紹介します。

1. 栄養管理(腸管運動不全への対応)

- 腸の蠕動が著しく低下/消化・吸収が困難なため、**完全静脈栄養(TPN:total parenteral nutrition)**が多く用いられます。 国立生物工学情報センター+1

- 胃瘻・経管栄養併用、可能な限りの経口・腸管栄養併用も行われます。

- 長期TPNでは、肝障害・中心静脈カテーテル感染・栄養代謝合併症のリスクが高く、これらの管理が生存率を左右します。 PMC+1

- 2025年の手術報告として、腸管再建術(下記参照)により「TPNから腸管栄養に移行できた」症例が出ています。 SpringerLink+1

2. 尿路・膀胱管理

- MMIHS では“巨大膀胱(尿を出せない/貯留)”が典型的であり、**膀胱減圧のためのカテーテル留置/膀胱ストーマ(例:膀胱鏡下膀胱造設)**が一般的です。 メドラインプラス+1

- 腎機能低下・尿路感染・水腎症の進行を抑えるため、定期的な腎超音波・尿検査が必須。

- 手術的な膀胱再建・尿路バイパスの報告もありますが、標準化された方針は未確立。

3. 外科的介入・腸管手術

- 腸管が極端に短縮・微小結腸(microcolon)を伴うため、腸管再建・造腸術(ストーマ設置)・腸切除などの手術が行われることがあります。 Gastro Journal+1

- 2025年報告:下記「改良Martin法(modified Martin procedure)」という手術を行った11例の後ろ向き解析が発表され、うち9名が栄養状態改善・TPNから腸管栄養移行成功というポジティブな結果が示されました。 SpringerLink

- 手術時間平均約312分、入院期間平均24.6日。

- この報告では2例が多臓器不全で死亡しており、安全性・適応選定が今後の課題です。

- 腸管移植・多臓器移植(小腸+膵+肝臓など含む)も、重症例において救命的手段として実施されており、生存率改善に寄与しています。 PMC+2国立生物工学情報センター+2

4. 移植治療(腸・多臓器移植)

- 腸管・多臓器移植は、腸管吸収不能・TPN合併症(肝線維化・中心線感染など)のある重症例に検討されます。 国立生物工学情報センター+1

- 2025年報告には、成人タイプMMIHS患者に対して腸移植を含む治療が適用された症例が紹介されています。 amjtransplant.org

- 移植後の長期フォローはまだ少数データですが、「10年生存例」も報告されており、移植の意義が増しています。 PMC

5. 多職種・包括的ケア

- 専門の腸・栄養リハビリテーションセンターで、栄養士・小児外科・泌尿器科・消化器科・腎臓科・感染管理チーム・在宅医療チームによる連携が重要です。 childrens.com

- 在宅TPN・カテーテル管理・家族教育・感染予防などが、生存率向上に関与しているとされます。

📌 最近の知見・トレンド(2024-2025)

- 改良された手術技術(例:modified Martin procedure)が「TPN依存からの脱却」を示す可能性を持つことが2025年報告されています。 SpringerLink

- 遺伝子研究の進展により “ACTG2変異型” を含む MMIHS の病型分類・予後予測モデルが構築されつつあり、将来的な遺伝子治療・分子標的治療への期待があります。 サイエンスダイレクト

- 成人症例の報告が増えつつあり、「幼児期致死型」から「長期生存型」への変化が進んでいます。これに伴い、移植適応・在宅管理のガイドライン整備の必要性が高まっています。

⚠️ 治療上の注意点・課題

- 根本治療はまだ存在せず、「治癒」ではなく「維持・延命・合併症予防」が主目的です。 orpha.net+1

- TPN使用中の合併症(肝線維化・カテーテル感染・血栓など)の管理が極めて重要です。

- 手術・移植には高い専門性・リスク・長期フォローが必要であり、すべての施設で行えるわけではありません。

- 在宅管理・家族支援・医療体制の整備が生存・QOLに大きく影響します。

- 遺伝子型・病型によって成績が異なり、個別化治療の実施が今後の課題です。

📘 要点まとめ:

MMIHS の治療は「栄養管理+尿路/腸管機能補填+外科・移植介入+包括ケア」が柱。

最近では「改良手術法」や「移植適応の拡大」により長期生存例が増えつつありますが、根治療法はまだなく、専門施設での高度医療と在宅サポートが必須です。

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症>の日常生活の注意点

<巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(Megacystis–Microcolon–Intestinal Hypoperistalsis Syndrome:MMIHS)>は、

腸と膀胱の動きが極端に弱いため、**「感染予防・栄養管理・排尿管理・身体の保温と体力維持」**が日常生活の中心となります。

2025年の医療文献(Clin Genet 2024/J Pediatr Surg 2025/Orphanet 2025報告)をもとに、

在宅での生活管理のポイントをわかりやすく整理します👇

🧬 1. 基本の考え方

「小腸と膀胱が動かない代わりに、周囲の環境と医療で体を守る」

MMIHSは根治できない慢性疾患ですが、

在宅TPN(中心静脈栄養)やカテーテル管理の発達により、家庭生活・通学・社会参加が可能になっています。

🍽 2. 栄養管理の注意点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| TPN管理(点滴栄養) | 中心静脈カテーテル(CVポートなど)を無菌的に扱う。感染が最大のリスク。 |

| 腸管栄養併用 | 可能な範囲で少量でも経口摂取を続けると、腸粘膜の萎縮を防げる。 |

| 水分管理 | 脱水・過水分どちらも危険。医師指示のもと電解質バランスをチェック。 |

| ビタミン・微量元素 | 長期TPNでは欠乏しやすいため、定期血液検査で補正。 |

| 肝臓・腎臓の保護 | TPN肝症や腎機能障害を防ぐため、週単位で検査結果を確認。 |

💡 食事中は少しでも“口から味わう経験”を続けることが、心理面・嚥下機能維持に役立ちます。

🚻 3. 排尿管理(膀胱・腎臓)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| カテーテル管理 | 留置・間欠導尿ともに、手指消毒と清潔操作が最重要。 |

| 排尿スケジュール | 定期的な時間ごとの導尿で膀胱破裂や感染を防ぐ。 |

| 水腎症・腎機能チェック | 定期エコーと尿検査(クレアチニン・尿比重)で早期変化を確認。 |

| 尿路感染対策 | 発熱・尿混濁・臭気を感じたらすぐ受診。抗菌薬自己判断は避ける。 |

💡 自宅では「清潔な専用導尿スペース」を設け、家族も管理手順を共有するのが理想です。

🧼 4. 感染予防(日常全般)

- 手洗い・手指消毒を徹底(外出時/TPN接続時/導尿前後)。

- マスク・加湿:冬季の呼吸器感染対策として。

- 発熱時は早期受診:敗血症・尿路感染のリスクが高いため。

- ワクチン:主治医の許可のもと、一般ワクチン・インフル・肺炎球菌・COVID系を接種。

- 訪問介護者・看護師も無菌手技教育を受けることが望ましい。

🧘♀️ 5. 体力・運動面

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 無理な運動は禁止 | 激しい運動はカテーテル損傷や脱水を招く。 |

| 推奨される運動 | ストレッチ・リハビリ体操・軽い散歩など。 |

| 理学療法士との連携 | 筋力維持・姿勢改善を目的に、週1〜2回程度。 |

| 温度管理 | 寒冷や発汗で体温・血行が乱れやすく、保温を意識。 |

😴 6. 生活リズム・睡眠

- 夜間TPN接続中は寝返り制限やチューブ圧迫に注意。

- 就寝前に点滴ルート・ポンプの確認を行う。

- 睡眠不足は免疫低下・感染リスク上昇につながるため、7〜9時間の睡眠を確保。

🧠 7. 発達・学校・社会生活

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 知的発達 | 正常のことが多く、通常学級または支援学級で学べる。 |

| 学校・保育園 | 医療的ケア児制度を利用し、看護師常駐校を選ぶ。 |

| 社会参加 | 家族や医療機関と調整し、外出・旅行・オンライン学習などを工夫。 |

| メンタルケア | 長期療養児では不安・孤立感を抱えやすいため、心理士支援を導入。 |

🏥 8. 医療管理スケジュール(目安)

| 頻度 | 内容 |

|---|---|

| 毎日 | 体温・排尿量・便の状態・点滴ラインの確認 |

| 週1〜2回 | 血液検査(電解質・肝機能・栄養状態) |

| 月1回 | 腎エコー・尿培養・体重測定 |

| 半年ごと | 総合外来(小児外科+泌尿器+栄養)で見直し |

| 年1回 | 移植・在宅医療チームによる総合評価 |

❤️ 9. 家族・支援体制

- 家族全員で感染・栄養・導尿の操作手順を共有。

- 地域の「在宅医療・訪問看護・難病医療助成制度」を利用。

- 支援団体(例:日本先天性消化管運動障害の会・小腸移植ネットワーク)で情報交換。

- 緊急時には「TPN・カテーテル管理カード」を携帯。

🧾 10. まとめ:日常生活の基本10カ条

| 分野 | 注意点(2025年推奨) |

|---|---|

| 栄養 | 無菌的TPN管理+少量経口摂取 |

| 尿路 | 定期導尿・感染予防・腎機能検査 |

| 感染 | 手指衛生・発熱時は早期受診 |

| 睡眠 | 夜間TPNルート安全確保・十分休息 |

| 運動 | 軽運動・体幹維持・疲労回避 |

| 学習 | 支援学校・訪問教育・社会交流 |

| 心理 | 家族と共有・カウンセリング利用 |

| 検査 | 血液・尿・エコーを定期実施 |

| 保温 | 冬季は加湿・温度管理 |

| 支援 | 難病医療費助成・在宅支援チームと連携 |

📘 要点まとめ:

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症の生活管理は、

「感染を防ぐ」「栄養を維持する」「尿をためない」「体を冷やさない」ことが基本。

医療チーム・家族・学校・行政の連携で、在宅でも安定した生活が可能です。