目次

<広範脊柱管狭窄症>はどんな病気?

背骨の神経の通り道(脊柱管)が、複数の椎間レベルにわたって狭くなり、脊髄や馬尾・神経根を広い範囲で圧迫している状態を指す“病名というより病態の呼び名”です。

- 頚椎・胸椎・腰椎の同一部位で多椎間に連続して狭い場合や、

- 頚椎+腰椎の両方に狭窄がある(いわゆる tandem spinal stenosis)場合も含みます。

- なぜ起こる?

- 主な症状(範囲が広いほど混在しやすい)

- 診断

- 治療の考え方(概要)

- 放置のリスク(受診の目安)

- 🔹 脊柱管狭窄症の有病率

- 🔹 タンデム脊柱管狭窄症(頚+腰など複数部位)

- 🔹 まとめ

- 1) 加齢変化(変性)が土台

- 2) 配列異常・不安定性

- 3) 体質・全身要因

- 4) 生活・職業・力学ストレス

- 5) その他の原因・併存

- 6) “広範”になりやすいパターン

- 🔹 基本

- 🔹 関連が指摘される遺伝的要素

- 🔹 環境因子の影響が大きい

- 1. 初期(軽度〜無症状期)

- 2. 進行期

- 3. 重症期

- 4. 経過の特徴

- 1) 保存療法(軽症・初期/手術に適さない場合)

- 2) 手術療法(進行例・日常生活に支障あり)

- 3) 手術後の注意

- 1️⃣ 姿勢と動作

- 2️⃣ 運動・リハビリ

- 3️⃣ 生活習慣病と体重管理

- 4️⃣ 転倒予防

- 5️⃣ 日常の工夫

- 6️⃣ 薬とセルフケア

- 7️⃣ 受診の目安(悪化サイン)

なぜ起こる?

- 加齢変化:椎間板の膨隆、骨のとげ(骨棘)、黄色靱帯の肥厚・骨化(OLF)、後縦靱帯骨化(OPLL) などが積み重なって狭くなる。

- 変形・不安定性:すべり症、側弯・後弯など。

- 体質・併存症:糖尿病、肥満、びまん性特発性骨増殖症(DISH)などが関与することも。

主な症状(範囲が広いほど混在しやすい)

- 頚髄症状:手のしびれ・巧緻障害(ボタン掛けがしにくい)、足の突っ張り・ふらつき、転倒増加、重症で排尿排便障害。

- 胸椎狭窄:体幹の帯状のしびれ、歩行障害。

- 腰部脊柱管狭窄:間欠性跛行(歩くと脚がしびれて休むと楽)、坐骨神経痛、足の脱力。

→ 頚+腰が同時に狭いと、「手が不器用+歩けない(跛行)」が同時に起きることが多いです。

診断

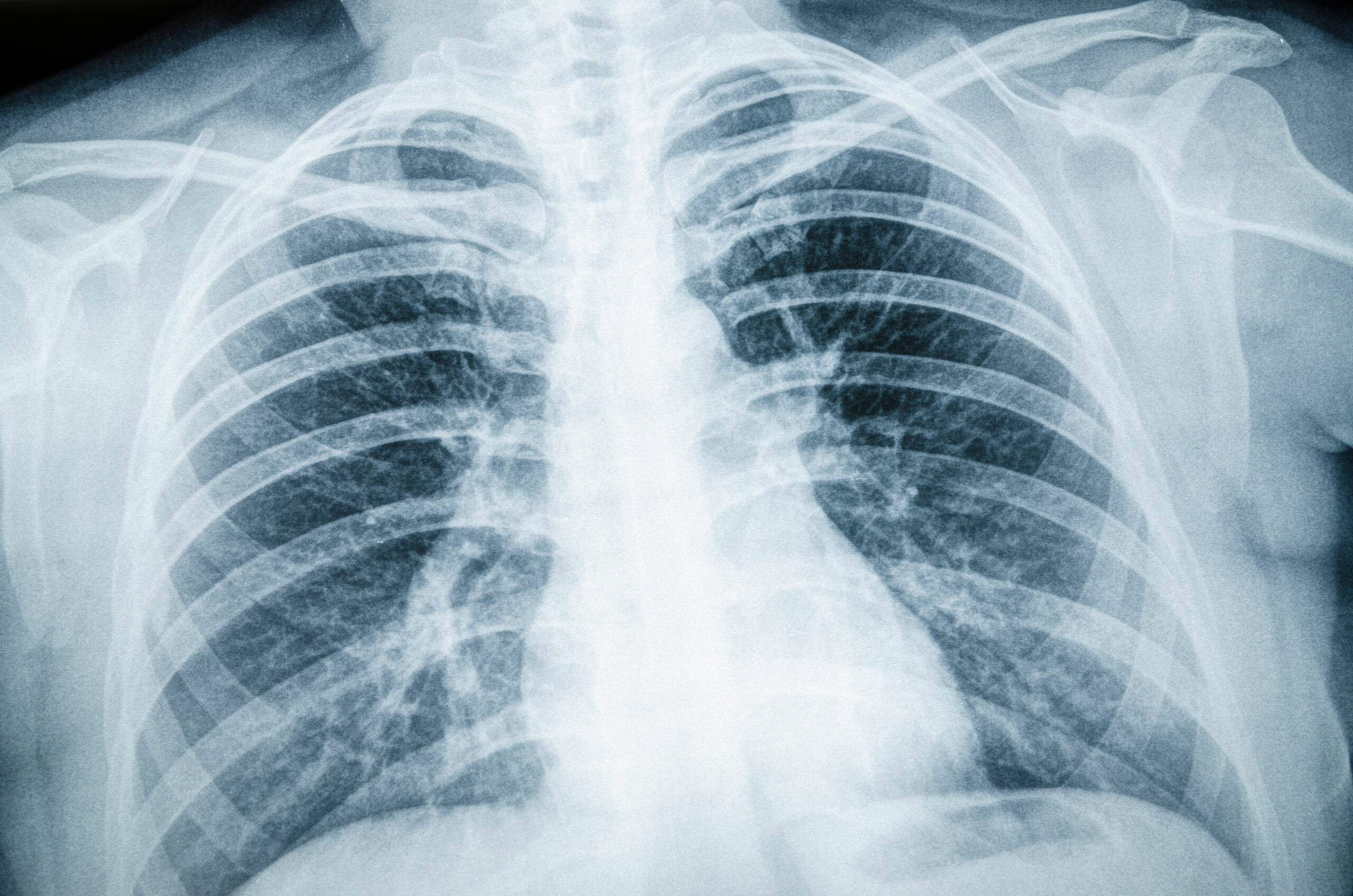

- MRI(全脊柱の連続撮像が有用):脊髄・馬尾の圧迫部位と重症度を評価。

- CT:骨化(OPLL/OLF)や骨棘の把握。

- 神経診察でどの高位がどの症状を説明するかを突き合わせ、優先して治療すべき部位を決めます。

治療の考え方(概要)

- 保存療法:痛み止め、神経障害性疼痛薬、リハビリ、装具、生活指導(ただし神経障害の進行は止めにくい)。

- 手術:神経の通り道を広げる除圧術を、必要に応じて固定術と組み合わせる。

- 多椎間・多部位の場合は、最も危険(頚髄症状など)な部位を先に、あるいは同時手術を選ぶことがあります。

- OPLL/OLFが関与する場合は術式選択(前方/後方/併用)や合併症リスクに配慮。

放置のリスク(受診の目安)

- 手の不器用さ・字の乱れ、歩行のふらつきや転倒増加、間欠性跛行の悪化、排尿排便障害。

→ これらがあれば早めに脊椎外科へ。頚髄症状は優先度が高いサインです。

ひとことで

広範脊柱管狭窄症は、複数レベル(時に頚と腰の両方)で神経の通り道が狭くなる進行性の病態。

MRIで範囲を全体把握し、症状の重い部位から計画的に治療するのが基本です。

<広範脊柱管狭窄症>の人はどれくらい?

- 「広範脊柱管狭窄症」は病名というより病態の呼称で、はっきりした全国統計はありません。

- 主に「腰部脊柱管狭窄症が多椎間に及ぶ場合」や「頚椎+腰椎の両方に狭窄がある(タンデム狭窄症)」を指すことが多いです。

- したがって、以下は「脊柱管狭窄症全体の頻度」や「タンデム狭窄の頻度」からの推計になります。

🔹 脊柱管狭窄症の有病率

- 日本整形外科学会などの調査によると、腰部脊柱管狭窄症は60歳以上の約10%前後が罹患しているとされます。

- MRIなど画像でみると、高齢者の50%以上に何らかの脊柱管狭窄所見があるとされ、症状が出る人はその一部。

- 頚椎脊柱管狭窄も加齢とともに増加します。

🔹 タンデム脊柱管狭窄症(頚+腰など複数部位)

- 論文報告では、

- 頚椎狭窄がある患者の約20〜60%に腰椎狭窄を合併

- 逆に腰椎狭窄患者の約5〜25%に頚椎狭窄を合併

- つまり、「多部位にまたがる狭窄(広範狭窄)」は決して珍しくない。

- 日本の脊椎外科領域では「手術患者の10〜15%が広範/タンデム型」という報告もあります。

🔹 まとめ

- 腰部狭窄:高齢者の約10%が症状あり

- 画像上は高齢者の半数以上に狭窄所見

- 広範/タンデム型はその中の数〜数十%(特に頚椎狭窄患者の2〜6割に腰椎も狭窄あり)

- よって「広範脊柱管狭窄症」は高齢者ではまれではなく、数%規模で存在すると考えられます。

<広範脊柱管狭窄症>の原因は?

<広範脊柱管狭窄症>の原因(なぜ“広い範囲”で狭くなる?)

1) 加齢変化(変性)が土台

- 椎間板の変性・膨隆(水分が減って潰れ、後方へ張り出す)

- 椎間関節(ファセット)の肥大・骨棘形成

- 黄色靱帯の肥厚(時に骨化=OLF)

- 後縦靱帯の肥厚・骨化(OPLL)

→ これらが複数レベルで重なると“広範囲”の狭窄になります。

2) 配列異常・不安定性

- すべり症(分離・変性)、側弯/後弯などで一か所だけでなく連続レベルに負担がかかる。

- 微小な**不安定性(ぐらつき)**があると、二次的に靱帯肥厚や骨棘が進みやすい。

3) 体質・全身要因

- 先天的に脊柱管が狭い(短い椎弓根など)体質

- 東アジアに多い骨化体質(OPLL/OLF、DISH:びまん性特発性骨増殖症)

- 代謝因子:糖尿病、肥満、脂質異常(慢性炎症・機械負荷増大と関連)

- 喫煙(椎間板変性を促進)

4) 生活・職業・力学ストレス

- 長年の重労働、反復する屈伸・荷重、長時間座位/前屈みなどが多椎間にわたり退行変化を進める。

5) その他の原因・併存

- 外傷後の変形・瘢痕

- 術後の瘢痕・再狭窄、隣接椎間の進行

- 硬膜外脂肪過多(肥満・長期ステロイドで増えることがある)

- 滑膜嚢胞、石灰化ヘルニア など局所病変が複数レベルに分布

6) “広範”になりやすいパターン

- 頚+腰の二重狭窄(tandem spinal stenosis):高齢化・骨化体質・代謝因子が重なると、頚椎も腰椎も同時に狭くなりやすい。

- 胸椎を含む骨化疾患(OPLL/OLF)合併で連続レベルに及ぶ。

まとめ

- 広範脊柱管狭窄症は単一原因ではなく、加齢変性+配列/不安定性+体質・代謝+長年の力学負荷が重なって複数レベルで狭窄が起きる病態です。

- 糖代謝や体重の管理・喫煙回避・姿勢/作業負荷の最適化は、進行リスクを減らす観点で有効です(ただし既に神経障害があれば医療的評価が優先)。

<広範脊柱管狭窄症>は遺伝する?

結論からいうと、<広範脊柱管狭窄症>は「遺伝病」ではありませんが、遺伝的素因(なりやすさ)が関与することはあります。

遺伝との関係

🔹 基本

- 広範脊柱管狭窄症は、加齢・変性・姿勢や労働などの生活因子で起こることが大部分です。

- そのため「必ず親から子に受け継がれる」という病気ではありません。

🔹 関連が指摘される遺伝的要素

- 先天的に脊柱管が狭い体質(短い椎弓根)

→ 家族内で「若い時から狭窄が出やすい」ケースがあります。 - 靱帯が骨化しやすい体質

→ 後縦靱帯骨化症(OPLL)、黄色靱帯骨化症(OLF)、びまん性特発性骨増殖症(DISH)などは、東アジアに多く、家族内発症の報告もあり、「骨化しやすい体質」が遺伝的に関わる可能性。 - 椎間板変性に関連する遺伝子多型(コラーゲン・MMP・炎症性サイトカイン関連)も研究されていますが、まだ臨床応用には至っていません。

🔹 環境因子の影響が大きい

- 年齢・労働やスポーツなどの負荷、肥満・糖尿病・喫煙などの生活習慣が発症と進行に強く影響します。

- 遺伝素因があっても、環境や生活習慣次第で発症の有無や重症度は大きく変わるのが特徴です。

✅ まとめ

- 広範脊柱管狭窄症は 遺伝病ではない。

- ただし「脊柱管が狭い体質」「靱帯が骨化しやすい体質」などの遺伝的素因は関与しうる。

- 生活習慣(体重・血糖・喫煙・姿勢負荷)や加齢変化が主因で、予防・進行抑制にはこれらの管理が重要。

<広範脊柱管狭窄症>の経過は?

1. 初期(軽度〜無症状期)

- 複数レベルで脊柱管が狭くても、症状が出ないこともある。

- あるいは「腰のだるさ」「軽いしびれ」程度で始まる。

- 頚椎・胸椎・腰椎のどこに狭窄が強いかで症状の出方が違う。

2. 進行期

- 腰椎主体:

- 歩くと脚がしびれて休むと回復する → 間欠性跛行

- 坐骨神経痛、下肢の脱力、しびれ

- 頚椎主体(頚髄症):

- 手のしびれ、不器用さ(ボタン掛け・書字の障害)

- 足の突っ張り、歩行のふらつき

- 胸椎主体:

- 体幹の帯状のしびれや違和感

- **頚+腰の二重狭窄(tandem stenosis)**では、

→ 「手の不器用さ」+「歩行障害/間欠性跛行」が同時に進む。

3. 重症期

- 歩行距離が著しく短くなる、杖や手すりが必須。

- 手足の筋力低下が進行、日常生活に支障。

- **排尿・排便障害(膀胱直腸障害)**が出てくると高度脊髄障害のサイン。

- この段階では自然に良くなることはほとんどなく、外科的治療が必要になることが多い。

4. 経過の特徴

- 進行は緩やかだが不可逆的:一度出た神経障害は、長期間放置すると手術しても完全には戻らない。

- 段差的に悪化することも:転倒・むち打ちなど軽い外傷をきっかけに急に悪化することがある。

- 高齢化とともに広がる:1か所の狭窄だけでなく、数年単位で多椎間に進展するケースもある。

✅ まとめ

- 広範脊柱管狭窄症は最初は軽いしびれや腰痛→徐々に歩行障害や巧緻障害→重症では排尿障害へ進む。

- 進行はゆっくりだが不可逆的であり、外傷を契機に悪化することもある。

- **「歩ける距離が短くなった」「手が不器用になった」「排尿に変化がある」**といったサインが出たら早期受診が重要。

<広範脊柱管狭窄症>の治療法は?

🔹 治療の基本方針

- 広範脊柱管狭窄症は「複数レベルで神経が圧迫されている」状態です。

- 保存療法でしのげる段階と、神経障害が進行して手術が必要になる段階があり、症状の重さ・範囲・生活への影響で判断します。

1) 保存療法(軽症・初期/手術に適さない場合)

- 薬物療法

- 消炎鎮痛薬(アセトアミノフェン、NSAIDs)

- 神経障害性疼痛薬(プレガバリン、デュロキセチンなど)

- ビタミンB12製剤(神経保護)

- 理学療法・リハビリ

- 姿勢・歩行訓練、体幹・下肢筋力強化

- ストレッチや有酸素運動(ウォーキング・自転車)で血流改善

- 装具療法

- 腰部コルセット(腰椎)や頚椎カラー(頚椎)を一時的に使用

- 生活指導

- 長時間の立位・歩行の制限、前屈姿勢を活用して症状緩和

- 体重管理、糖尿病や脂質異常のコントロール

👉 ただし保存療法は症状の進行を止める効果は乏しく、神経障害が強い場合は手術が検討されます。

2) 手術療法(進行例・日常生活に支障あり)

🔸 手術の目的

- 圧迫された脊髄・馬尾・神経根を除圧して、神経障害の進行を防ぎ、症状改善を図る。

🔸 主な術式

- 頚椎(頚髄狭窄)

- 椎弓形成術(laminoplasty):多椎間の狭窄に適応、可動性を温存

- 椎弓切除+固定術(laminectomy+fusion):後弯や不安定性がある場合

- 前方除圧固定(OPLLなど局所強圧迫に)

- 胸椎(まれだがOPLL/OLFによる場合)

- 椎弓切除・固定術など

- 腰椎(広範囲腰部脊柱管狭窄)

- 椎弓切除術(decompression laminectomy):多椎間の除圧

- 椎弓切除+固定術(fusion):すべり症・不安定性合併例

- 内視鏡下手術(低侵襲手技)が選択される場合も

🔸 多椎間・頚腰二重狭窄の場合

- 症状の強い部位を優先するのが原則。

- ただし頚髄症状(手の不器用さ・歩行障害)があれば頚椎を優先して手術することが多い。

- 状況によっては同時手術が選択されることもある。

3) 手術後の注意

- 神経圧迫が解除されても、長期にわたる障害は完全には回復しにくいことがあります。

- 再狭窄や隣接椎間の進行に備え、定期的な通院・画像評価が必要。

- リハビリで筋力・バランスを回復し、転倒予防に努める。

✅ まとめ

- 広範脊柱管狭窄症の治療は

- 軽症:薬・リハ・生活習慣改善で症状緩和

- 進行例:手術による除圧が唯一の根本治療

- 頚髄症状(手の不器用・歩行障害・排尿障害)は早期手術が望ましい。

- 術式は病変の範囲・部位・配列・不安定性を総合して選択。

<広範脊柱管狭窄症>の日常生活の注意点

1️⃣ 姿勢と動作

- 前かがみ姿勢を活用:腰部狭窄では前屈みになると症状が和らぎやすい(カート押し歩行など)。

- 長時間の同じ姿勢を避ける:座位・立位とも30〜60分ごとに軽いストレッチや休憩。

- 首の急な反らし・ねじりは頚椎狭窄では悪化因子。

- 荷物の持ち方:体に近づけて両手で。片手に集中して重い荷物を持たない。

2️⃣ 運動・リハビリ

- 有酸素運動:ウォーキング(カート押しや軽い杖併用可)、自転車エルゴメーター、水中歩行。

- 筋力維持:体幹・下肢の軽負荷トレーニングでバランス改善。

- 禁止事項:激しいジャンプ、接触スポーツ、首や腰を強く反らす筋トレは避ける。

- 理学療法士に安全なメニューを確認できれば理想的。

3️⃣ 生活習慣病と体重管理

- 肥満は狭窄の進行因子 → 適正体重を維持。

- 糖尿病・脂質異常・高血圧の管理:靱帯肥厚や骨化の進行に関与するため、内科でのコントロールが大切。

- 禁煙:椎間板変性・血流悪化を防ぐため。

4️⃣ 転倒予防

- 靴は滑りにくい・安定感あるタイプを。

- 室内の段差・カーペットのめくれ・浴室の滑りやすさに注意。

- 夜間は足元灯を設置。

- 歩行に不安があれば杖やシルバーカーを使用。

5️⃣ 日常の工夫

- 枕:頚椎に負担をかけない高さ(顎が上がらない)。

- デスクワーク:モニターは目線の高さ、椅子の高さを調整し前屈み・のけぞりを防ぐ。

- 入浴:温熱で筋緊張が和らぐが、長湯や転倒には注意。

6️⃣ 薬とセルフケア

- 痛み止め(アセトアミノフェン等)や神経痛薬は医師の指示で適切に。

- 市販の湿布・温罨法は補助的に有効。

- NSAIDsの長期連用は胃腸・腎への負担があるため自己判断で続けない。

7️⃣ 受診の目安(悪化サイン)

- 歩行距離が明らかに短くなる

- 手の細かい動作(ボタン・書字)が不自由に

- 転倒やふらつきが増える

- 排尿・排便の異常(出にくい/失禁)が出現

→ これらは脊髄・馬尾障害の進行サイン。放置せず整形外科・脊椎外科を早めに受診。

✅ まとめ

- 姿勢工夫・有酸素運動・体重管理・転倒予防が日常の柱。

- 糖尿病や肥満など代謝管理も進行抑制に大切。

- 悪化サイン(歩行障害・巧緻障害・排尿障害)が出たら早期に医師へ。