目次

<特発性大腿骨頭壊死症>はどんな病気?

🔹 定義

- 大腿骨頭(股関節の骨の先端部分)に血流障害が起こり、骨組織が壊死(死んでしまう)する病気です。

- 「特発性」とは、ケガや明らかな外傷がなく自然に発症することを意味します。

- 壊死した部分は骨の強度が弱くなり、やがて骨頭が潰れて関節が変形 → 股関節の痛みや可動域制限、歩行障害を引き起こします。

🔹 原因(なぜ「特発性」なのか)

- 明確な外傷がなくても、血流が途絶えることで発症します。

- 関連要因としてよく知られているのは:

- ステロイド薬の大量・長期使用

- アルコール多飲

- これらが血管や脂質代謝に影響して血流障害を起こすと考えられています。

- ただし、患者の中にはこれらのリスクがない人もおり、完全には原因が解明されていないため「特発性」と呼ばれます。

🔹 主な症状

- 初期:股関節や鼠径部(足の付け根)の違和感や軽い痛み。

- 進行:歩行時や体重をかけた時の股関節痛。

- 末期:骨頭が潰れて関節が変形し、強い痛みや可動域制限、跛行(びっこ歩き)が出現。

🔹 好発年齢・背景

- 20〜50歳代の比較的若年〜中年層に多い。

- ステロイド治療中の患者さん(膠原病、腎疾患、造血疾患など)やアルコール多飲者に発症しやすい。

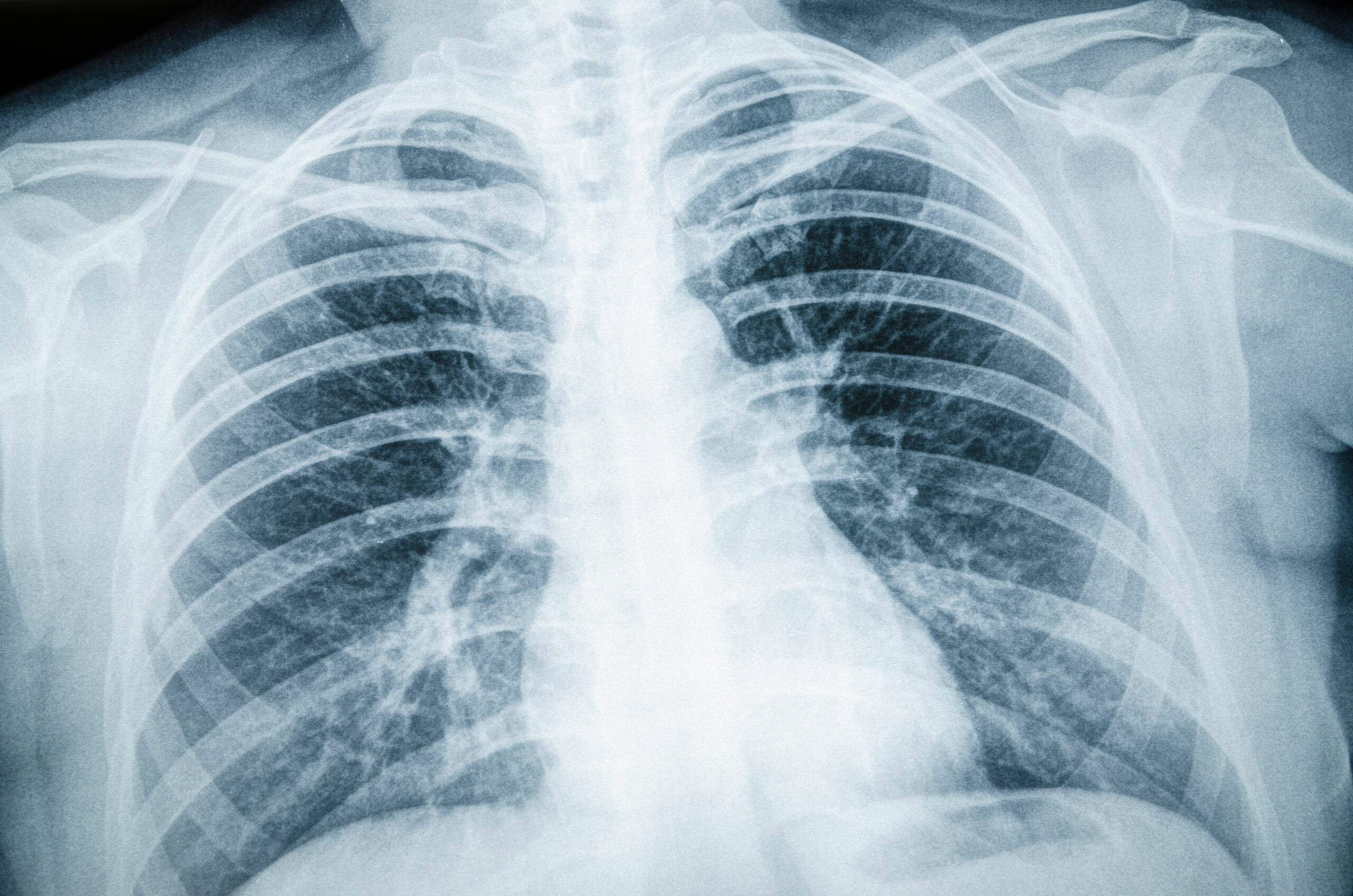

🔹 診断

- MRIで早期から診断可能(X線では初期は異常が出にくい)。

- 壊死の範囲や部位を評価して予後を予測。

<特発性大腿骨頭壊死症>の人はどれくらい?

🔹 日本での頻度

- 厚生労働省の研究班による調査では、

- 年間の新規発症数:約2,000〜3,000人。

- 有病患者数:約1.1〜1.3万人程度 と推定されています。

- 男女比は 男性が約2倍多い。

- 好発年齢は 30〜50歳代 と比較的若い世代に多い。

🔹 世界での頻度

- 人口10万人あたり 2〜3人/年 の発症率と報告されています。

- 国や地域によって多少差があり、ステロイド使用の頻度や生活習慣(飲酒量など)に左右される傾向があります。

🔹 リスク集団での頻度

- ステロイド薬を大量・長期使用している患者(膠原病、腎疾患、造血疾患など)では、数%〜数十%の割合で発症する可能性あり。

- 大量飲酒者では発症リスクが健常者の数倍に上がるとされています。

<特発性大腿骨頭壊死症>の原因は?

🔹 原因の基本的な考え方

- この病気は 大腿骨頭への血流が障害されること が直接の原因です。

- 血流が途絶 → 骨細胞が壊死 → 骨の構造が弱まり、やがて骨頭が潰れる。

- ただし「なぜ血流が障害されるのか」は完全には解明されておらず、リスク因子がいくつか知られています。

🔹 主なリスク因子

1️⃣ ステロイド薬の使用

- 特発性大腿骨頭壊死症の最大の原因のひとつ。

- ステロイドが脂質代謝を乱し、骨髄内で脂肪細胞が増加 → 血管を圧迫 → 血流障害 を起こす。

- 自己免疫疾患(SLEなど)、腎疾患、造血器疾患などの治療で高用量ステロイドを使用する人に多い。

2️⃣ アルコール多飲

- 大量飲酒により脂質代謝が異常をきたし、血液がドロドロになって微小血管が詰まりやすくなる。

- 長期間の飲酒で発症リスクが大幅に上昇。

3️⃣ 外傷なしでも起こる血管障害

- 外傷がなくても、微小な血管の血栓形成、血管攣縮などが原因で血流が途絶えることがある。

🔹 その他の関連要因

- 喫煙(血流障害を助長)

- 高脂血症(動脈硬化のリスク)

- 自己免疫異常・凝固異常(血栓ができやすい体質)

- 放射線治療後 など

🔹 特発性と呼ばれる理由

- ステロイドやアルコールといった要因がなくても発症する患者が一定数存在。

- そのため「外傷性」や「二次性」と区別して 原因不明(特発性)」と呼ぶ。

<特発性大腿骨頭壊死症>は遺伝する?

🔹 基本的な考え方

- 基本的には遺伝性の病気ではありません。

- 主因は「血流障害」であり、ステロイド薬やアルコール多飲などの環境因子・生活習慣が大きく関わります。

- そのため、親から子へ直接遺伝することは通常ありません。

🔹 例外的に考えられる要素

1️⃣ 体質的要因

- 血液が固まりやすい「血液凝固異常」や「線溶系の異常」、脂質代謝異常などは遺伝的に影響を受けることがあります。

- これらの体質を持つ人では、壊死が起きやすい可能性があります。

2️⃣ 間接的な遺伝要因

- 自己免疫疾患(例:全身性エリテマトーデス)や腎疾患など、ステロイドを必要とする基礎疾患 自体が遺伝的に発症しやすい場合、その治療過程で壊死のリスクが高くなることがあります。

🔹 まとめ

- 特発性大腿骨頭壊死症は基本的に遺伝しない。

- ただし、血液凝固異常や脂質代謝異常などの「壊死を起こしやすい体質」は家族性にみられることがある。

- 家族歴がある場合でも「直接遺伝する病気」というよりは、「リスク体質を共有している」程度の関わり。

<特発性大腿骨頭壊死症>の経過は?

🔹 病気の進行の流れ

1️⃣ 初期(血流障害が起きた直後)

- 大腿骨頭の血流が途絶えても、初期は 痛みが軽い/無症状 のことがあります。

- X線では異常が見つからないことが多く、MRIでのみ壊死範囲が確認できます。

2️⃣ 進行期(壊死が進む)

- 壊死部分の骨が弱くなり、体重を支える力に耐えられなくなる。

- 歩行や階段の昇降で 股関節の痛み が出現。

- 動作開始時の痛み(動き始めの痛み)、長く歩いた後の痛みが特徴。

3️⃣ 骨頭圧潰期

- 壊死した骨頭がつぶれて、骨頭の丸い形が失われる。

- 関節軟骨にもダメージが及び、変形性関節症のような状態に。

- 強い痛み、可動域制限、跛行(びっこ歩き)が出現。

4️⃣ 末期(変形性股関節症に移行)

- 骨頭が潰れて平坦化し、股関節の破壊が進行。

- 痛みは安静時にも続き、日常生活(歩行・正座・階段昇降)に大きな支障をきたす。

- 最終的には人工股関節置換術が必要になることが多い。

🔹 予後

- 壊死範囲が小さい場合や骨頭の外側を避けている場合は、進行が遅い/自然経過で安定する例もある。

- しかし、骨頭の荷重部(体重がかかる部分)に壊死があると、数年以内に高率で骨頭圧潰が進行。

- 治療介入が遅れると不可逆的な関節破壊に至る。

<特発性大腿骨頭壊死症>の治療法は?

🔹 治療の基本方針

- 骨頭が 潰れる前か、潰れてからか で大きく方針が異なります。

- 治療は大きく 保存療法(進行抑制・症状緩和) と 手術療法(根本的な治療) に分かれます。

1️⃣ 保存療法(初期・軽症例)

- 安静・荷重制限

- 松葉杖や杖を使って患側に体重をかけすぎない。

- 骨頭の潰れを遅らせる効果。

- 薬物療法

- 鎮痛薬(NSAIDsなど)で痛みを抑える。

- 血流改善薬や骨保護薬(ビスホスホネートなど)が用いられることもあるが、効果は限定的。

- 装具療法

- 股関節の負担を減らす装具(免荷装具)を使用することもある。

2️⃣ 関節温存手術(骨頭がまだ潰れていない場合)

- 骨切り術(寛骨臼回転骨切り、内反骨切りなど)

- 骨頭の壊死部分を荷重部から外すように骨の角度を変える手術。

- 比較的若年者に行われ、関節を温存できる可能性がある。

- 骨移植・血管柄付き骨移植

- 壊死部に骨を移植し、血流を補う方法。

- 骨頭への減圧術(Core decompression)

- 骨に穴を開けて圧を下げ、血流を改善させる方法。初期例に限って効果が期待できる。

3️⃣ 人工関節置換術(末期例)

- 人工股関節全置換術(THA)

- 骨頭が潰れて変形が進行し、痛みで日常生活が困難な場合に行われる。

- 症状を大幅に改善し、歩行能力を回復できる。

- ただし若年者に行う場合は人工関節の寿命(15〜20年)が問題になるため、再置換が必要になる可能性あり。

<特発性大腿骨頭壊死症>の日常生活の注意点

1️⃣ 股関節への負担を減らす

- 長時間の立位や歩行を避ける(特に階段や坂道の昇降は負担大)。

- 杖や松葉杖を活用して荷重を分散。

- 重い荷物を持たない。

- 正座やあぐらなど股関節を深く曲げる姿勢は避ける。

2️⃣ 運動・リハビリ

- 完全な安静は筋力低下につながるため、無理のない範囲で運動。

- 水中歩行や自転車エルゴメーター(股関節への負担が少ない)。

- 股関節周囲筋(特に大腿四頭筋・殿筋)の筋力維持が重要。

- 急なジャンプ・ランニング・重い筋トレは避ける。

3️⃣ 体重管理

- 体重増加は股関節への負担を増やすため、適正体重の維持が大切。

- 食生活でバランスを整え、肥満を予防する。

4️⃣ 生活習慣の改善

- アルコールは控える(リスク因子の一つ)。

- 禁煙(血流障害を悪化させる)。

- 不必要な ステロイド薬の長期使用を避ける(主治医と相談)。

5️⃣ 骨の健康を守る

- 骨粗鬆症を予防するために カルシウム・ビタミンD・ビタミンKを意識的に摂取。

- 適度な日光浴でビタミンDを活性化。

6️⃣ 痛みや異常を感じたら早めに受診

- 股関節の 痛み・動きにくさ・歩行異常 が強くなったら放置せず整形外科へ。

- MRIなどで早期発見できれば、関節温存手術のチャンスが広がる。