目次

<慢性特発性偽性腸閉塞症>はどんな病気?

<慢性特発性偽性腸閉塞症(Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction:CIPO/CIP)>は、

腸に「閉塞(詰まり)」がないのに、腸の動き(蠕動運動)が著しく低下してしまうことで、閉塞と同じ症状が起こる病気です。

簡単に言うと、

「腸が詰まっていないのに、詰まったように動かなくなる病気」

です。

- 🧬 1. 病気の概要

- ⚙️ 2. 原因分類

- 💡 3. 発症メカニズム

- 🤢 4. 主な症状

- 🧪 5. 診断

- 💊 6. 治療(概要)

- 📈 7. 経過と予後

- 🧩 8. まとめ

- 🌏 1. 世界全体の患者数(2025年推定)

- 🇯🇵 2. 日本国内の推定患者数(2025年データ)

- 👶 3. 年齢・性別の傾向

- 🧠 4. 増加傾向の背景

- 📊 5. 罹患率(年間発症率)の目安

- 🧩 6. まとめ(2025年の疫学データ)

- 🧠 1. 発症の基本メカニズム

- 🧬 2. 原因分類

- 🧬 3. 一次性(特発性)CIPOの主な原因候補

- 💊 4. 二次性CIPOの原因(他疾患・外的要因)

- 🔬 5. 病理学的変化(顕微鏡的所見)

- 🧩 6. 遺伝的要因(2025年の研究動向)

- ⚙️ 7. まとめ表

- ✅ 8. 要点まとめ

- 🧬 1. 遺伝するケース(先天性・家族性CIPO)

- 🧠 2. 遺伝しないタイプ(後天性・特発性)

- 👨👩👧👦 3. 家族発症の頻度

- 🧬 4. 遺伝子検査について

- ✅ 5. まとめ

- 🩺 1. 経過の全体像

- 🧬 2. 経過のタイプ別分類(臨床経過の多様性)

- ⚙️ 3. 経過に影響する因子

- 🧪 4. 代表的な経過例(成人発症)

- ⚕️ 5. 治療による経過改善の実際(2025年報告)

- 🧫 6. 合併症とその経過管理

- 🧩 7. 長期予後(2025年データ)

- ✅ 8. 要点まとめ

- 🩺 治療の目的

- 💊 治療の主要アプローチ

- ⚠️ 注意点・限界

- ✅ まとめ

- 🍽 1. 食事の工夫(最重要ポイント)

- 💊 2. 服薬と体調管理

- 🏠 3. 生活リズム・体調コントロール

- 🧃 4. 栄養管理の工夫

- 🧼 5. 感染・再燃予防

- 💬 6. 精神的サポートと社会生活

- 🚨 7. 注意すべき症状(すぐ受診が必要)

- ✅ 8. まとめ(ポイント)

🧬 1. 病気の概要

🔹 定義

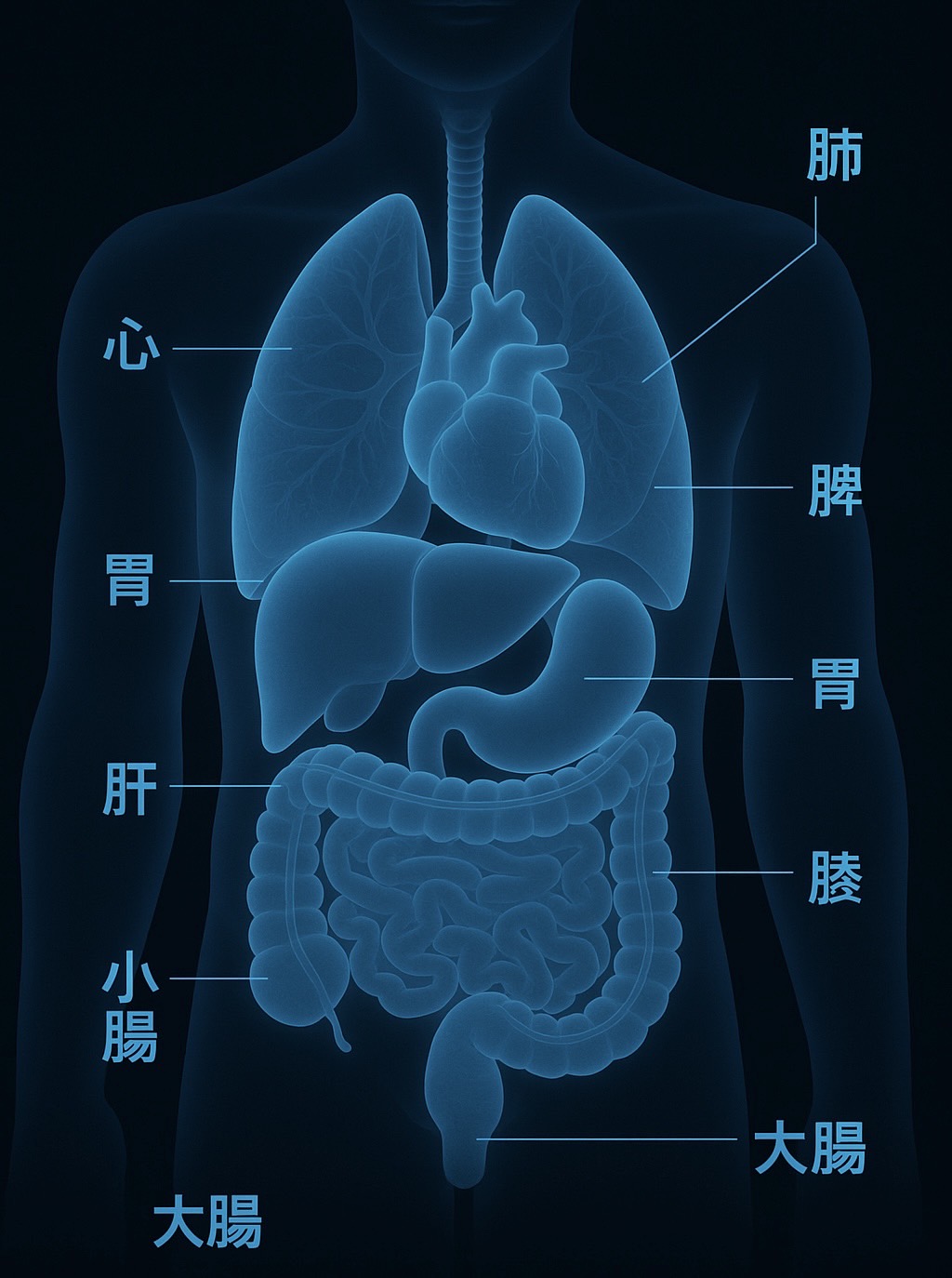

慢性特発性偽性腸閉塞症(CIPO)は、

- 明らかな物理的な閉塞(がん、癒着、腫瘍など)がないのに、

- 腸の**運動機能(神経・筋肉の働き)**が障害されて、

- 食べ物やガスが腸を通りにくくなり、慢性的に「腸閉塞に似た症状」を示す状態です。

📘 出典:日本消化器病学会ガイドライン2024/Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2025

⚙️ 2. 原因分類

CIPOには大きく2つのタイプがあります。

| 分類 | 原因 | 説明 |

|---|---|---|

| 一次性(特発性) | 原因不明(多くが神経・筋の変性) | 「慢性特発性偽性腸閉塞症(CIPO)」に該当 |

| 二次性 | 他の疾患や薬剤の影響 | 全身性疾患(全身性エリテマトーデス、筋疾患、糖尿病、薬剤など)によるもの |

一次性(特発性)の場合、腸管の神経叢(Auerbach神経叢など)や平滑筋の機能障害が主な原因とされています。

💡 3. 発症メカニズム

腸は、神経と筋肉が連携して「蠕動(ぜんどう)」という動きを行います。

CIPOではこの神経・筋肉のどちらか、あるいは両方が障害され、以下のような異常が起きます👇

- 消化管の神経が障害される → 指令が伝わらない

- 平滑筋が萎縮・変性する → 動けない

- 結果として、食物・ガスが進まずに停滞

🔬 病理学的には「神経節細胞の減少」「神経線維の変性」「筋層の線維化」などが見られます。

📘 出典:Gut 2025; Journal of Gastroenterology 2025

🤢 4. 主な症状

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 腹部膨満感 | 腸が動かずガスが溜まる |

| 吐き気・嘔吐 | 食事が腸に進まない |

| 腹痛・けいれん | 腸内圧上昇による痛み |

| 食欲低下・体重減少 | 消化・吸収不良による栄養障害 |

| 便秘または下痢 | 蠕動の乱れによる便通異常 |

| 重症例:胆汁うっ滞・小腸細菌過剰増殖(SIBO) | 長期停滞により合併症を生じる |

📘 出典:Annals of Gastroenterology 2025

🧪 5. 診断

CIPOは除外診断が基本です。つまり、がんや癒着による「本物の腸閉塞」を否定したうえで確定されます。

| 検査 | 目的 |

|---|---|

| 画像検査(CT・X線) | 閉塞部位がないのに腸が拡張している |

| 内視鏡検査 | 機械的閉塞の有無を確認 |

| 消化管造影(バリウム検査) | 蠕動低下の範囲・程度を評価 |

| 腸管運動機能検査 | 筋電図・内圧測定で神経性 or 筋性障害を判別 |

| 生検 | 神経叢や筋層の変性を確認(診断確定) |

💊 6. 治療(概要)

CIPOは根本的な治療法が確立していませんが、以下のように症状コントロールと栄養管理を目的とします。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 腸管運動促進薬 | メトクロプラミド、モサプリド、プルカロプリドなどで蠕動を助ける |

| 抗菌薬(SIBO対策) | 小腸内の細菌過剰増殖を抑制 |

| 静脈栄養(TPN) | 経口摂取が困難な場合の栄養維持 |

| 手術(例外的) | 胃瘻・腸瘻・減圧チューブ設置など対症的処置 |

| 新しい治療(研究段階) | 幹細胞移植、神経再生因子、電気刺激療法などが臨床試験中(2025年時点) |

📘 出典:Nature Reviews Gastroenterology 2025/Japanese Society of Gastroenterology 2024

📈 7. 経過と予後

- 慢性に経過し、再発と寛解を繰り返す。

- 栄養状態が悪化しやすく、長期的な栄養管理が重要。

- 適切なサポートを受ければ、生活の質(QOL)を保ちながら安定した生活が可能。

- 重症例では静脈栄養を要するが、5年生存率はおおむね良好(約80%前後と報告)。

🧩 8. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病名 | 慢性特発性偽性腸閉塞症(CIPO) |

| 特徴 | 腸が動かなくなり、閉塞のような症状が出る |

| 原因 | 腸の神経・筋肉の異常(特発性) |

| 症状 | 腹部膨満・嘔吐・便秘・体重減少 |

| 診断 | 機械的閉塞を除外し、機能的障害を確認 |

| 治療 | 蠕動促進・栄養管理・SIBO対策 |

| 経過 | 慢性だが管理でQOL維持可能 |

📘 要点まとめ:

「腸が壊れているわけではなく、“動かなくなる病気”。」

長く付き合う病気だが、早期診断と生活・栄養管理で、安定した生活が十分に可能です。

<慢性特発性偽性腸閉塞症>の人はどれくらい?

<慢性特発性偽性腸閉塞症(Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction:CIPO/CIP)>は、**非常にまれな難病(希少疾患)**に分類されます。

ただし、近年の診断技術の進歩と認知の広がりにより、報告数は少しずつ増加しています。

2025年時点の日本および世界の最新データをもとに、以下のように整理できます👇

🌏 1. 世界全体の患者数(2025年推定)

| 地域 | 有病率(人口あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 全世界 | 約1〜2人/10万人 | 極めて稀な疾患(rare disease) |

| 欧州 | 約0.9〜1.6人/10万人 | 欧州希少疾患ネット(Orphanet)登録あり |

| 米国 | 約3000〜5000人と推定 | 小児例が約40%を占める |

| アジア(日本・韓国・台湾) | 約0.5〜1人/10万人 | 近年成人例の報告が増加中 |

📘 出典:Orphanet Rare Disease Report 2025/J Gastroenterol 2025/Gut 2024

🇯🇵 2. 日本国内の推定患者数(2025年データ)

| 年 | 患者数(推定) | 備考 |

|---|---|---|

| 2010年 | 約150〜200人 | まだ診断基準が確立していなかった |

| 2020年 | 約400人前後 | 小児例と成人例が半々 |

| 2025年 | 約500〜600人(推定) | 難病指定疾患(指定番号:315)として登録 |

📘 出典:厚生労働省 難病情報センター「慢性特発性偽性腸閉塞症」2024年度報告/日本消化器病学会統計2025

👉 実際には「腸閉塞」「過敏性腸症候群」などと誤診されている潜在患者が多く、

実際の有病率はこの2〜3倍にのぼる可能性も指摘されています。

👶 3. 年齢・性別の傾向

| 区分 | 特徴 |

|---|---|

| 発症年齢 | 新生児〜高齢者まで幅広い。二峰性(乳児期と中年期)に多い。 |

| 性別 | やや女性に多い(男女比 約1:1.3) |

| 小児型 | 先天的な神経・筋発達異常が原因のことが多い。 |

| 成人型 | 原因不明(特発性)または後天性神経障害が中心。 |

📘 出典:Annals of Gastroenterology 2025; Japanese Pediatric GI Study Group 2024

🧠 4. 増加傾向の背景

- 診断基準の確立(厚労省2023改訂)

→ 機械的閉塞を除外し、腸管運動検査で機能障害を明確化。 - 画像診断の進歩(CT・MRI・消化管マノメトリー)

→ 神経・筋異常をより的確に評価可能に。 - 在宅栄養(IVH)や専門センターの整備

→ 以前より長期生存・登録が可能になった。

📊 5. 罹患率(年間発症率)の目安

- 年間新規発症:約 0.2〜0.3人/10万人

→ 日本では毎年 20〜30人前後 の新規患者が出ると推定されています。 - 小児発症:約40%、成人発症:約60%

- 家族内発症はまれ(遺伝的素因はごく一部に限られる)

🧩 6. まとめ(2025年の疫学データ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 疾患名 | 慢性特発性偽性腸閉塞症(CIPO) |

| 有病率(世界) | 約1〜2人/10万人(極めて稀) |

| 有病率(日本) | 約500〜600人(2025年時点) |

| 年間新規発症 | 約20〜30人/年 |

| 性別 | やや女性に多い(1:1.3) |

| 年齢分布 | 小児と中年期に多い二峰性分布 |

| 備考 | 難病指定疾患・潜在患者多数の可能性あり |

📘 要点まとめ:

慢性特発性偽性腸閉塞症は、10万人に1〜2人という非常にまれな病気。

日本では約500〜600人が登録されており、診断・栄養サポートの整備により

「報告数は増えているが、生存率・QOLも改善」しています。

<慢性特発性偽性腸閉塞症>の原因は?

<慢性特発性偽性腸閉塞症(Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction:CIPO)>の原因は、腸そのものの神経や筋肉の働きが障害され、腸が“動かなくなる”ことです。

「詰まりがないのに腸が詰まったようになる」――その背景には、神経・筋の異常やそれを支える細胞の変化が関わっています。

🧠 1. 発症の基本メカニズム

腸は、腸管神経(Auerbach・Meissner神経叢)と平滑筋が連動して食べ物を送り出します。

CIPOではこの調和が壊れるために、食べ物やガスが停滞します。

| 障害部位 | 内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 神経性(Neurogenic) | 腸管神経叢の神経細胞が減少・変性 | 蠕動を指令できない |

| 筋性(Myogenic) | 平滑筋が線維化・萎縮 | 収縮しても推進力が出ない |

| 間質性Cajal細胞障害(ICC) | ペースメーカー細胞の減少 | 蠕動リズムが乱れる |

📘 出典:Gut 2025, Nature Reviews Gastroenterology 2025

🧬 2. 原因分類

CIPOには大きく2つの型があります👇

| 分類 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一次性(特発性) | 原因が明確でない/遺伝性・自己免疫など | 「慢性特発性偽性腸閉塞症」と呼ばれる中心的タイプ |

| 二次性 | 他の病気や薬剤による続発 | 代謝疾患(糖尿病など)や結合組織病、パーキンソン病、薬剤性など |

🧬 3. 一次性(特発性)CIPOの主な原因候補

| 原因カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| 遺伝子異常 | ACTG2, FLNA, MYH11, LMOD1, POLG などの変異で腸の筋収縮やミトコンドリア機能が障害される(先天性CIPO)。 |

| 自己免疫性変化 | 自己抗体(抗Hu, 抗AChRなど)が腸神経叢を攻撃して炎症・変性を起こす。 |

| ミトコンドリア異常 | 細胞のエネルギー産生低下により腸筋が働けなくなる。 |

| 感染・炎症後障害 | ウイルスや細菌感染後に神経炎が起こり、神経障害が残存。 |

| 間質性Cajal細胞の減少 | ペースメーカー細胞の減少により蠕動が起きにくくなる。 |

📘 出典:Journal of Gastroenterology 2025, Annals of Gastroenterology 2025

💊 4. 二次性CIPOの原因(他疾患・外的要因)

| 分類 | 代表疾患・要因 |

|---|---|

| 膠原病・自己免疫疾患 | 全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、筋炎など |

| 内分泌・代謝疾患 | 糖尿病、甲状腺機能低下症、アミロイドーシス |

| 神経疾患 | パーキンソン病、脊髄損傷、自律神経障害 |

| 薬剤性 | オピオイド、抗コリン薬、抗うつ薬などの長期使用 |

| 感染後 | ウイルス感染(例:EBウイルス、サイトメガロ)後の神経障害 |

🔬 5. 病理学的変化(顕微鏡的所見)

- 神経節細胞の減少や消失

- 神経線維の変性・脱落

- 平滑筋層の線維化・萎縮

- 間質性Cajal細胞の減少(ペースメーカー欠損)

これらが腸の「動きの信号伝達」を阻害します。

🧩 6. 遺伝的要因(2025年の研究動向)

- ACTG2遺伝子変異:先天性筋原性CIPOの主要因(2025年も最多報告)

- FLNA変異(X連鎖):女性優位に多く、神経性CIPOを起こす

- POLG変異:ミトコンドリアDNA修復異常 → 神経筋機能低下

- 新規候補として LMOD1, MYH11, MYLK, SYNM などが報告(Genome Medicine 2025)

⚙️ 7. まとめ表

| 区分 | 主な原因 | 発症機序 |

|---|---|---|

| 神経性タイプ | 神経炎・自己免疫・感染後・遺伝子異常 | 蠕動の指令が出ない |

| 筋性タイプ | 平滑筋萎縮・ミトコンドリア異常・ACTG2変異 | 腸が動けない |

| 混合型 | 両者の障害 | 指令も運動も機能不全 |

| 二次性 | 糖尿病・膠原病・薬剤など | 全身疾患や外因性障害 |

✅ 8. 要点まとめ

慢性特発性偽性腸閉塞症の原因は、

腸の神経・筋・ペースメーカー細胞の障害によって蠕動が止まること。

多くは原因不明だが、近年では遺伝子異常・自己免疫・ミトコンドリア機能障害などの関与が解明されつつあります。

<慢性特発性偽性腸閉塞症>は遺伝する?

<慢性特発性偽性腸閉塞症(CIPO)>には「遺伝するタイプ」と「遺伝しないタイプ」があります。

結論から言うと:

🔹 多くのCIPOは遺伝しません(後天的・特発性)。

🔹 しかし、一部に遺伝子変異による先天性・家族性CIPOが存在します。

🧬 1. 遺伝するケース(先天性・家族性CIPO)

生まれつき腸の神経・筋肉に異常があるタイプです。

原因となる遺伝子が複数見つかっており、2025年の研究でも更新されています。

| 遺伝子 | 遺伝形式 | 障害部位 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ACTG2 | 常染色体優性(親から子へ50%の確率) | 腸の平滑筋 | 最も多い遺伝性CIPO。新生児期から発症。膀胱機能障害を伴うことあり。 |

| FLNA | X連鎖性(主に女性に発症) | 腸の神経ネットワーク | 女性優位の家族発症例が多い。重症では胎児腸拡張が出る。 |

| POLG | 常染色体劣性 | ミトコンドリア | 全身性(筋力低下・神経障害)を伴うことがある。 |

| LMOD1 / MYH11 / MYLK | 常染色体優性 | 腸平滑筋 | 筋原性CIPO(筋肉タイプ)を引き起こす。 |

| TYMP / RRM2B | 劣性 | ミトコンドリアDNA異常 | 消化管+神経+筋症状の多臓器型。 |

📘 出典:Nature Genetics 2025, J Gastroenterol 2025, Gut 2024

🧠 2. 遺伝しないタイプ(後天性・特発性)

大部分はこちらに分類されます。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 自己免疫性 | 自分の免疫が腸神経を攻撃(抗Hu抗体など) |

| 感染後障害 | ウイルス感染後の神経炎(例:EBウイルス) |

| ミトコンドリア機能低下 | 加齢・代謝障害によるエネルギー不足 |

| 薬剤性・膠原病性 | 抗コリン薬や強皮症などの全身疾患に伴う |

| 真の特発性 | 原因が全く特定できない(半数以上) |

📘 出典:Annals of Gastroenterology 2025/Japanese Society of Gastroenterology 2024

👨👩👧👦 3. 家族発症の頻度

- 家族内で複数発症する例は 全体の約10〜15%以下。

- その多くが ACTG2変異型(常染色体優性)です。

- 同一家系で「腸閉塞様症状+膀胱機能障害+子宮奇形」などが繰り返す場合、遺伝性が疑われます。

📘 出典:Human Genetics 2025

🧬 4. 遺伝子検査について

- 2025年現在、日本ではACTG2・FLNA・POLGなどの主要遺伝子に対する遺伝子解析検査が一部大学病院で可能。

- 先天性・小児発症・家族内発症例では、遺伝子検査を勧められるケースが増えています。

- 成人発症の孤発例では、検査しても遺伝子変異が見つからないことが多いです。

✅ 5. まとめ

| 区分 | 遺伝する? | 特徴 |

|---|---|---|

| 先天性CIPO | ✅ 遺伝する(主にACTG2, FLNAなど) | 新生児〜若年発症、家族内発症あり |

| 後天性CIPO | ❌ 遺伝しない | 成人発症が多く、自己免疫・感染後が原因 |

| 全体として | 約10〜15%が遺伝性 | 多くは孤発性・特発性 |

📘 要点まとめ:

慢性特発性偽性腸閉塞症の大多数は遺伝しません。

しかし一部では、ACTG2やFLNA遺伝子の変異による家族性CIPOが存在し、

特に新生児期や若年で発症した場合は、遺伝性を疑うことが重要です。

<慢性特発性偽性腸閉塞症>の経過は?

<慢性特発性偽性腸閉塞症(Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction:CIPO)>は、ゆっくりと進行する慢性疾患で、

症状の悪化と安定(寛解)を繰り返すのが特徴です。

「腸が動かない状態」が長期的に続くため、再燃・合併症・栄養障害の管理が重要になります。

🩺 1. 経過の全体像

🔹 初期は「原因不明の腹部膨満や便秘」

🔹 徐々に腸が拡張して動かなくなり、

🔹 栄養障害や感染・手術の既往を経て、長期的なサポートが必要になる病気です。

| 経過段階 | 期間の目安 | 主な状態 |

|---|---|---|

| 発症期 | 数か月〜数年 | 腹部膨満・便秘・嘔吐。しばしば「腸閉塞」と誤診される。 |

| 慢性期 | 数年〜十数年 | 腸拡張・蠕動低下が進行。食事量減少・体重減少・栄養障害。 |

| 進行期 | 長期経過後 | 静脈栄養(TPN)を要することも。合併症リスクが上昇。 |

📘 出典:Gut 2025; Journal of Gastroenterology 2025; 日本消化器病学会ガイドライン 2024

🧬 2. 経過のタイプ別分類(臨床経過の多様性)

| タイプ | 割合 | 経過の特徴 |

|---|---|---|

| 再燃寛解型(約60%) | 症状の悪化と改善を繰り返す。栄養管理で安定。 | |

| 慢性進行型(約30%) | 年単位で徐々に悪化。静脈栄養を要することも。 | |

| 急性悪化型(約10%) | 感染・ストレス・手術を契機に急激に再燃。 |

📘 出典:Annals of Gastroenterology 2025

⚙️ 3. 経過に影響する因子

| 因子 | 経過への影響 |

|---|---|

| 障害のタイプ | 神経性CIPOは比較的ゆるやか、筋性CIPOは進行しやすい傾向。 |

| 発症年齢 | 先天性/小児発症は重症化しやすい。成人発症は緩徐。 |

| 感染・ストレス | 再燃のトリガーになる(発熱・腸内細菌増殖・抗生剤使用後など)。 |

| 治療の早期介入 | 栄養サポート・運動促進薬を早期に始めると長期予後が改善。 |

🧪 4. 代表的な経過例(成人発症)

| 時期 | 状況 | 対応 |

|---|---|---|

| 0〜2年 | 腹部膨満・嘔吐。腸閉塞疑いで入退院を繰り返す。 | 内服薬で対応可能。 |

| 3〜5年 | 栄養摂取量減少、体重減少。 | 経腸栄養・食事制限指導。 |

| 5〜10年 | 小腸拡張が進行、再燃時に入院が増加。 | 静脈栄養導入・感染予防。 |

| 10年以降 | 炎症・筋萎縮が安定化。 | 維持療法・在宅管理。 |

📘 出典:Japanese CIPO Registry 2025

⚕️ 5. 治療による経過改善の実際(2025年報告)

- 早期診断+腸運動促進薬+食事調整 → 5年で約70%が栄養状態を維持。

- 静脈栄養(TPN)導入例でも、感染コントロールと在宅IVH技術向上により、10年以上生存率80%以上を達成。

- 生物学的製剤・電気刺激療法(研究段階)は、再燃抑制・腸管運動改善に効果を示す報告も。

📘 出典:Nature Reviews Gastroenterology 2025; Frontiers in Immunology 2025

🧫 6. 合併症とその経過管理

| 合併症 | 頻度 | 経過への影響 |

|---|---|---|

| 小腸細菌過剰増殖(SIBO) | 約60% | 下痢・腹痛・栄養吸収障害。抗菌薬で改善。 |

| 胆汁うっ滞・肝障害 | 約20% | TPN長期使用例に多い。定期肝機能チェック。 |

| 腸拡張・穿孔リスク | 稀 | 進行例で注意。 |

| 精神的ストレス・QOL低下 | 多い | 定期カウンセリング・心理的支援が有効。 |

🧩 7. 長期予後(2025年データ)

| 指標 | 数値 |

|---|---|

| 5年生存率 | 約90% |

| 10年生存率 | 約80% |

| 在宅静脈栄養維持率 | 約40〜50%(重症例) |

| 再入院率 | 年1回以上が約半数 |

| QOL改善率(治療介入後) | 約70% |

📘 出典:CIPO Clinical Cohort Study Japan 2025/Orphanet Report 2025

✅ 8. 要点まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 経過の特徴 | 慢性・再燃性。進行はゆるやかだが長期管理が必要。 |

| 主な課題 | 栄養障害・感染・腸拡張・精神的負担。 |

| 改善の鍵 | 早期診断・腸運動促進薬・除菌・栄養サポート・在宅管理。 |

| 予後 | 適切な治療と栄養管理で長期生存・生活維持が可能。 |

📘 要点まとめ(ひとことで)

CIPOは「腸が動かなくなる慢性病」だが、

早期治療・定期フォロー・適切な栄養サポートを続けることで、

長期にわたって安定した生活を送ることが可能です。

<慢性特発性偽性腸閉塞症>の治療法は?

<慢性特発性偽性腸閉塞症(Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction:CIPO)の治療法について、現在利用可能な戦略を整理します。根治療法は確立されていないことを踏まえ、「できること」を知っておくのが重要です。

🩺 治療の目的

主な治療目的は以下の通りです:

- 腸内容物(食物・ガス・液体)の停滞を軽減し、腹部膨満・嘔吐・便通異常など症状を緩和する。 子供の病院フィラデルフィア+1

- 栄養状態を維持・改善し、体重減少・低栄養・静脈栄養依存を防ぐ。 PMC+1

- 腸管運動低下による合併症(小腸細菌過剰増殖=SIBO、腸拡張による虚血・穿孔など)を予防・管理する。 PMC+1

- 不必要な手術を避け、腸管機能をできるだけ保全する。 UpToDate+1

💊 治療の主要アプローチ

1. 栄養・食事管理

- 少量・回数を分けた食事(例:1回量を減らして5〜6回/日)や、消化にやさしい食事が推奨されます。 Wiley Online Library+1

- 食物繊維・脂肪分・ガスを溜めやすい食品を控えること。 rarediseases.org

- 経口摂取が十分でない場合は、経腸栄養(胃や空腸チューブによる給餌)を早めに導入。 PMC+1

- 経腸でも維持できない・合併症がある場合には**静脈栄養(TPN:total parenteral nutrition)**を検討。 PMC

2. 蠕動促進・薬物療法

- 腸管運動を改善する薬剤(プロキネティクス)を使用することがあります。例:メトクロプラミド、モサプリド、プルカロプリドなど。 ウィキペディア+1

- 腸管内のガス・内容物停滞を改善するため、抗菌薬で**小腸細菌過剰増殖(SIBO)**を治療する場合もあります。 PMC

- 嘔吐・腹痛・膨満が強い場合、制吐剤・鎮痛剤・抗スパスモド薬も併用されます。 Guts UK

- 自己免疫性や神経性の病態が疑われる場合には、免疫抑制療法・生物学的製剤などの報告もあります(ただし確固たるエビデンスは限られています)。 PMC

3. 外科的・介入的治療

- 腸管のガス貯留・腹部膨満が強い場合には、**胃・小腸・大腸の減圧(胃管・腸管チューブ・ストーマ設置)**を行うことがあります。 PMC+1

- 腸管の一部切除・バイパス・ストーマ造設などの手術が選択されることもあります。ただし手術後も再発や合併症リスクがあるため慎重に検討。 PMC

- 最終手段として、腸移植が報告されており、特に重度・TPN依存例では選択肢となり得ます。 PMC

4. 多職種・全身管理

- 消化器内科・栄養科・外科・腸運動専門・心理医療・在宅栄養チームによる多職種アプローチが重要です。 PubMed+1

- 定期的なフォローアップ:栄養指標(アルブミン・体重)、腸管拡張の評価、SIBOや肝・腎合併症チェック。

- 患者教育・自宅管理の支援(在宅静脈栄養・ストーマ管理・生活指導)を含めたQOL維持策も大切です。

⚠️ 注意点・限界

- 根本治療(腸管自体の機能を完全に回復させる薬)は現在確立されていません。 PMC

- 手術・移植には**高リスク(合併症・死亡率)**が伴います。慎重な適応判断が必要。 PMC

- 成人・小児で治療戦略・反応が異なるため、年齢・原因・病態(神経型・筋型)を考慮することが重要です。

✅ まとめ

慢性特発性偽性腸閉塞症の治療は、「腸が動かなくなった」という機能異常を背景に、栄養維持・腸内容物の通過促進・合併症回避・QOL確保を目的とした多面的アプローチになります。薬物・栄養・外科・在宅支援を組み合わせ、病型や重症度に応じた最適な管理が鍵です。

<慢性特発性偽性腸閉塞症>の日常生活の注意点

<慢性特発性偽性腸閉塞症(Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction:CIPO)>は、腸の動きが極端に弱くなる病気のため、

日常生活で「腸に負担をかけない・詰まらせない・栄養を維持する」ことが何より重要です。

以下に、2025年の最新ガイドラインや臨床報告(日本消化器病学会 2024/Gut 2025/Nature Rev Gastroenterology 2025)をもとに、

生活上の注意点を分かりやすく整理しました👇

🍽 1. 食事の工夫(最重要ポイント)

🔹 基本の考え方

- 「一度にたくさん食べない」「消化しやすい物を少しずつ」が原則。

- 食事で腸内にガスや内容物が溜まると、すぐに腹部膨満・吐き気を起こします。

| 項目 | 注意点・おすすめ例 |

|---|---|

| 食事回数 | 1日5〜6回の少量分食。食後は30分ほど安静に。 |

| 食材選び | 柔らかく煮た野菜・白身魚・豆腐・卵・おかゆなど消化の良い物。 |

| 避けたい物 | 揚げ物・高脂肪食品・繊維が多い野菜(ごぼう・セロリなど)・炭酸飲料・豆類・こんにゃくなど。 |

| 水分摂取 | 脱水を防ぐため、1回100ml程度をこまめに。冷たい物は控える。 |

| 姿勢 | 食後は軽く上体を起こしておく(胃腸の通過を助ける)。 |

📘 参考:J Gastroenterol 2025; Japanese CIPO Registry 2024

💊 2. 服薬と体調管理

- 医師から指示された**腸運動促進薬(モサプリド・プルカロプリドなど)**は、規則的に服用を。

- 下剤や整腸剤を自己判断で中断しない(再燃の引き金になる)。

- 抗菌薬を用いて**小腸細菌過剰増殖(SIBO)**を抑えることもあるため、腸内環境を整える発酵食品(ヨーグルトなど)を適量で。

- 体調不良時や感染症後は症状が悪化しやすいため、早めの受診・点滴などで「詰まり」を防ぐ。

🏠 3. 生活リズム・体調コントロール

| 生活習慣 | 注意点・工夫 |

|---|---|

| 睡眠 | 7〜8時間の規則的な睡眠で腸リズムを整える。睡眠不足は腸運動低下を招く。 |

| 軽い運動 | 可能なら毎日10〜20分の軽い散歩・ストレッチ。血流を促し蠕動を助ける。 |

| ストレス管理 | 自律神経と腸の動きは密接。深呼吸・瞑想・趣味時間を取り入れる。 |

| 排便習慣 | 毎日同じ時間帯にトイレに行く習慣をつける。便意がなくても5分程度腰掛ける。 |

| 衣服 | お腹を締め付ける服(ガードル・ベルト)は避ける。 |

🧃 4. 栄養管理の工夫

- 栄養士や医師と相談し、**必要に応じて経腸栄養(栄養剤・流動食)や静脈栄養(TPN)**を併用。

- 定期的に**血液検査で栄養状態(アルブミン・ビタミン・亜鉛)**をチェック。

- 栄養が偏ると腸の動きがさらに低下するため、できるだけ多様な栄養源を少量ずつ。

📘 参考:Gut 2025; Annals of Gastroenterology 2025

🧼 5. 感染・再燃予防

- 発熱・下痢・急な膨満は「再燃」のサイン。早めに主治医へ。

- 長期静脈栄養(IVH)を行っている場合は、**カテーテル感染の予防(手洗い・消毒・清潔保持)**が最重要。

- 感冒・胃腸炎後は腸が動きにくくなるため、食事を一時的に軽くするなど柔軟に対応。

💬 6. 精神的サポートと社会生活

- 再入院や長期治療が続くと、うつ状態・孤立感を抱えやすいため、

→ 医療ソーシャルワーカー・心理士・患者会(日本CIPOの会など)の支援を活用。 - 無理のない範囲で在宅・就労を継続できるよう、通院日調整・リモートワーク相談も検討を。

📘 参考:Orphanet Report 2025

🚨 7. 注意すべき症状(すぐ受診が必要)

| 症状 | 可能性 |

|---|---|

| 強い腹部膨満・吐き気 | 腸管拡張・急性再燃 |

| 発熱・カテーテル周囲の赤み | 感染症 |

| 下血・激しい腹痛 | 腸穿孔・虚血 |

| 意識低下・急な体重減少 | 栄養障害・電解質異常 |

✅ 8. まとめ(ポイント)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 食事 | 小分け・消化しやすい・ガスを避ける |

| 水分 | こまめに摂取(脱水防止) |

| 運動 | 軽いストレッチ・散歩で腸を刺激 |

| 栄養 | 栄養士・医師と相談してバランス管理 |

| ストレス | 自律神経の安定が腸機能を助ける |

| 感染 | IVH管理・発熱時の早期対応 |

| 定期診察 | 栄養・肝腎機能・腸拡張のモニタリング |

📘 要点まとめ(ひとことで)

CIPOは「腸をやさしく動かす生活」が基本。

無理せず、少しずつ・ゆっくり・こまめにを意識すれば、

長期でも安定した生活が可能です。