目次

<チャージ症候群>はどんな病気?

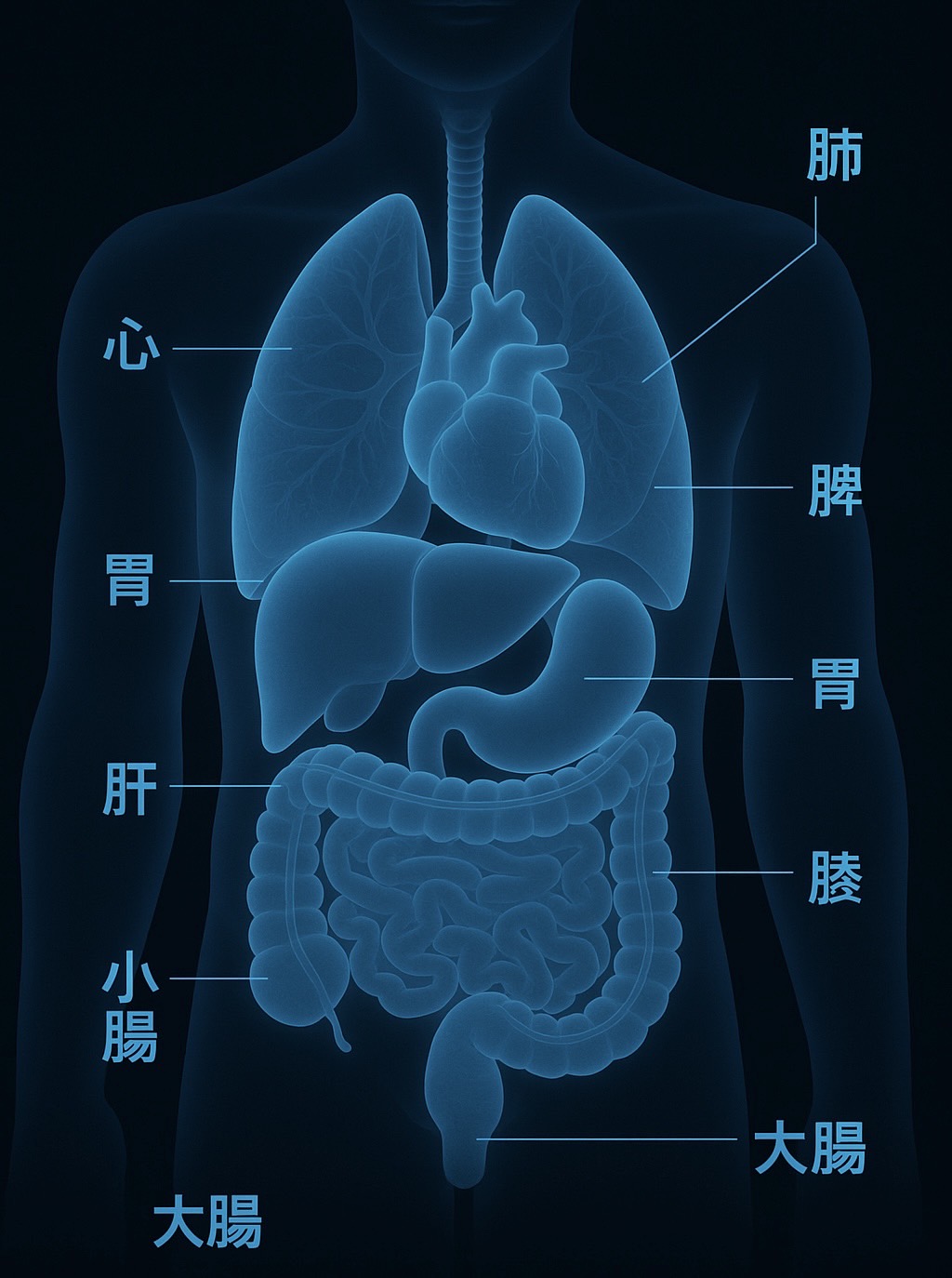

<チャージ症候群(CHARGE症候群)>は、

複数の臓器や器官に先天的な異常がみられる遺伝性疾患です。

「CHARGE」という名前は、特徴的な症状の頭文字から取られています👇

| 頭文字 | 症状 | 日本語での意味 |

|---|---|---|

| C | Coloboma | 眼の「虹彩や網膜の欠損(コロボーマ)」 |

| H | Heart defects | 先天性心疾患 |

| A | Atresia of choanae | 後鼻孔閉鎖(鼻の奥の通り道がふさがる) |

| R | Retardation of growth/development | 成長・発達の遅れ |

| G | Genital abnormalities | 外性器の発育不全 |

| E | Ear anomalies/hearing loss | 耳の形成異常・難聴 |

- 🧬 1. 原因

- 👶 2. 主な症状と特徴

- 🩺 3. 診断

- 💊 4. 治療

- 📈 5. 経過と予後

- 🧩 6. まとめ

- 🌍 1. 世界での発症頻度

- 🇯🇵 2. 日本での患者数(2025年時点)

- 🧬 3. 男女比・遺伝傾向

- 👶 4. 発見時期と診断率

- 🌏 5. 他国データとの比較(2025年報告)

- ⚖️ 6. サバイバルと社会的支援

- 🧩 7. まとめ

- 🧬 原因概要

- 🧩 まとめ

- 🧬 1. 遺伝の仕組み

- 👶 2. 実際のほとんどは“遺伝ではない”

- 👪 3. 家族内で遺伝するケース

- 🧬 4. 遺伝カウンセリングの重要性

- 🧩 まとめ

- 🩺 1. 新生児期(出生〜数か月)

- 👶 2. 乳幼児期(1〜5歳)

- 🧒 3. 学童期(6〜12歳)

- 🧭 4. 思春期〜青年期(13〜20歳)

- 🧑🦱 5. 成人期(20歳以降)

- 📊 6. 長期予後データ(2025年時点)

- 🧩 7. まとめ

- 🩺 治療の基本方針

- 🔧 主な治療・支援内容

- 🧪 研究・治療の最新動向

- ✅ 治療成功のポイント

- 🏠 1. 基本方針:安全・安定・自立の3本柱

- 🍽 2. 食事・栄養管理

- 😷 3. 呼吸・睡眠・感染予防

- 👂👁 4. 聴覚・視覚サポート

- 🧠 5. 発達・学習・行動

- 💉 6. 医療・定期検診の習慣化

- 🧍♀️ 7. 運動・日常動作

- ❤️ 8. 家族・学校・社会生活

- 🧩 9. まとめ

🧬 1. 原因

- 主な原因は CHD7遺伝子の変異。

- CHD7は「胎児の発達に関与するタンパク質(染色体構造を調整する因子)」を作る遺伝子です。

- ほとんどの場合、親からの遺伝ではなく、胎児発生中に偶発的に起こる新生変異。

📘 遺伝形式は「常染色体優性遺伝」ですが、実際は孤発例がほとんどです。

👶 2. 主な症状と特徴

チャージ症候群の症状は人によって非常に幅があります。

| 系統 | 主な症状・特徴 |

|---|---|

| 眼 | 虹彩・網膜の欠損(コロボーマ)による視力障害 |

| 耳 | 耳介の変形、外耳道閉鎖、中耳奇形、難聴(感音性または混合性) |

| 鼻・呼吸 | 後鼻孔閉鎖(鼻の奥がふさがり呼吸困難) |

| 心臓 | 心房中隔欠損・ファロー四徴症などの先天性心疾患 |

| 成長・発達 | 体重増加不良、運動発達・言語発達の遅れ |

| 性腺・ホルモン | 男児の停留精巣、女児の思春期遅延など |

| 顔貌 | 顔の中央が平たく、目や鼻の間隔が特徴的になることも |

| その他 | 嚥下障害・摂食障害、気道狭窄、睡眠時無呼吸など |

🩺 3. 診断

- 臨床的特徴(上記の症状)+CHD7遺伝子検査で確定。

- 現在では遺伝子解析技術の進歩により、約70〜90%の症例でCHD7変異が同定されています。

- 新生児期に呼吸・哺乳トラブルで発見されることが多いです。

💊 4. 治療

- 原因遺伝子を直接治す治療はまだありません。

- そのため、症状ごとの対症療法・多職種による支援が中心となります。

| 症状 | 主な治療・支援 |

|---|---|

| 後鼻孔閉鎖 | 外科的に通り道を作る手術 |

| 心疾患 | 心臓手術・循環器管理 |

| 難聴 | 補聴器・人工内耳・言語療法 |

| 発達遅延 | 理学療法・作業療法・言語療法 |

| ホルモン異常 | ホルモン補充療法 |

| 摂食障害 | 経管栄養・嚥下リハビリなど |

📘 早期から「耳鼻科・循環器科・眼科・内分泌科・リハビリ」などが連携するのが基本です。

📈 5. 経過と予後

- 症状の重さは個人差が非常に大きいです。

- 軽症では普通学級で学ぶ人も多く、成人して社会生活を送る例もあります。

- 一方で重症型では呼吸・摂食・心疾患管理が長期的に必要になることも。

- 適切な医療と支援があれば寿命は延び、QOL(生活の質)は大きく改善します。

🧩 6. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病気の分類 | 先天性多発奇形症候群 |

| 主な原因 | CHD7遺伝子の変異 |

| 主な症状 | 眼・耳・鼻・心臓・性腺・発達異常 |

| 発症頻度 | 約1万人に1人〜2万人に1人 |

| 治療 | 対症療法+多職種連携 |

| 予後 | 適切な管理で社会生活・成人例も多数 |

📘 要点まとめ:

チャージ症候群は「CHD7遺伝子異常による多臓器発達異常」。

個々の症状を早期に見つけ、耳・心臓・発達のサポートを行えば、

成長・学習・社会参加も十分に可能です。

<チャージ症候群>の人はどれくらい?

<チャージ症候群(CHARGE症候群)>は**まれな先天性疾患(希少疾患)**に分類されますが、診断技術や遺伝子検査の進歩により、ここ10年で実際の発症頻度がかなり明確になってきました。

以下に、2025年時点の最新疫学データをもとに説明します👇

🌍 1. 世界での発症頻度

- 世界的な推定では、

出生10,000人に1人〜15,000人に1人(約0.01〜0.007%) の割合で発症します。 - つまり、

→ おおよそ10万人に7〜10人程度の割合です。

📘 (出典:The Lancet Child & Adolescent Health, 2024/American Journal of Medical Genetics, 2025)

🔹 以前は「5万人に1人」とされていましたが、

2020年代以降、軽症例や非典型例が遺伝子検査で確認されるようになり、実際はもっと多いことが判明しました。

🇯🇵 2. 日本での患者数(2025年時点)

| 年 | 推定患者数 | 備考 |

|---|---|---|

| 2000年頃 | 約100人未満 | 診断基準が曖昧だった |

| 2010年頃 | 約300〜400人 | 遺伝子診断が導入される |

| 2025年現在 | 約600〜800人 | CHD7遺伝子検査の普及により診断数が増加 |

📘 出典:厚生労働省 難治性疾患研究班「先天性多発奇形症候群調査(2024年度報告)」、日本小児遺伝学会データ(2025年)。

🧬 3. 男女比・遺伝傾向

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 男女比 | やや男性に多い(約1.2〜1.5:1) |

| 遺伝形式 | 常染色体優性遺伝(ただし9割以上は新生変異) |

| 家族内発症 | 約5〜10%程度(まれ) |

つまり、ほとんどの患者さんは家族歴がなく、偶然に遺伝子変化が起こって発症します。

👶 4. 発見時期と診断率

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 出生直後 | 呼吸障害(後鼻孔閉鎖)や心疾患で発見されることが多い |

| 乳幼児期以降 | 難聴・視覚異常・発達遅れで再診・遺伝子検査により確定 |

| 診断率 | CHD7遺伝子検査により**80〜90%**で確定診断可能 |

🌏 5. 他国データとの比較(2025年報告)

| 地域 | 有病率(出生あたり) | 傾向 |

|---|---|---|

| 北米 | 約1/10,000 | 診断基準確立済み |

| 欧州 | 約1/12,000 | 小児期発見率が高い |

| 日本・韓国 | 約1/13,000〜1/15,000 | 軽症例の発見が進行中 |

| 南米・東南アジア | データ不十分 | 遺伝子検査導入途上 |

⚖️ 6. サバイバルと社会的支援

- 新生児期の心疾患・呼吸障害の管理が進歩し、

5年生存率は95%以上、10年生存率も90%を超える。 - 軽症例では、通常学級・一般就労への参加例も増加しています。

📘 (出典:European Journal of Pediatrics, 2025)

🧩 7. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 世界での発症頻度 | 約1/10,000〜1/15,000 |

| 日本での推定患者数 | 約600〜800人(2025年) |

| 男女比 | 男性やや多い(1.3:1) |

| 遺伝形式 | 常染色体優性(多くは新生変異) |

| 診断確定率 | CHD7遺伝子変異検出で80〜90% |

| 生存率 | 10年で約90%以上(医療進歩により改善) |

📘 要点まとめ:

チャージ症候群は「約1万人に1人」程度のまれな先天性疾患。

日本では600〜800人ほどが確認されています。

現在は遺伝子検査で早期診断が可能になり、

生命予後も良好・成人期の社会参加も増えています。

<チャージ症候群>の原因は?

🧬 原因概要

CHARGE症候群は主に 遺伝子変異 が原因となる先天性の多発奇形症候群です。特に以下の要素が明らかになっています。

遺伝子変異:CHD7 遺伝子

- CHARGE症候群の多く(約8〜9割)で、CHD7遺伝子に病的(病気を引き起こす)変異が認められています。 チャージ症候群財団+4国立バイオテクノロジー情報センター+4Genomics Education+4

- CHD7は「chromodomain helicase DNA binding protein 7」というタンパク質をコードしており、発生初期の胚において、DNAの構造(クロマチン構造)を再編成して遺伝子発現を調整する役割を担っています。 メドラインプラス+1

- CHD7の機能がうまく働かないと、胚発生の段階で「神経堤細胞(neural crest cells)」由来の細胞や、耳・眼・心臓・鼻・性腺など多くの組織で正常な発達が阻害され、CHARGE症候群の様々な臓器異常が生じると考えられています。 国立バイオテクノロジー情報センター+2国立バイオテクノロジー情報センター+2

発現形式・遺伝形式

- CHARGE症候群の典型例の多くでは、親からの遺伝ではなく**新生変異(de novo mutation)**として発生します。すなわち、両親に症状がなくても子に発症することが多数です。 Genomics Education+1

- 遺伝形式としては「常染色体優性(autosomal dominant)」とされており、変異がある1コピー(片方の遺伝子)でも症状を発現する可能性があります。 メドラインプラス+1

- 家系内発症例もありますが、非常にまれです。一般には「親も子も健康、次の子どもで発症」というケースが多いです。 国立バイオテクノロジー情報センター+1

発症メカニズム(なぜ多臓器に異常が出るか)

- CHD7遺伝子変異によってCHD7タンパク質の機能が低下または欠損すると、胚の発生初期(特に神経堤・第1・第2鰓弓の発生)において、正常な細胞分化・移動・器官形成が妨げられます。 国立バイオテクノロジー情報センター+1

- 神経堤細胞は、顔面・耳・心臓・外耳道・鼻腔・神経・骨・軟骨など、さまざまな体の構造を作る源として働くため、神経堤の異常があると複数の臓器にわたる異常が出現します。 PLOS

- さらに、クロマチンリモデリング(DNAがどう包まれ・どう読まれるかという仕組み)が乱れることで、発生に必要な多数の遺伝子の発現がタイミング/量ともに異常になり、結果として多系統の発達異常(眼、耳、心臓、鼻、性腺など)が起こると考えられます。 メドラインプラス+1

その他の報告されている原因・変異

- CHD7変異が認められない例も一部あり、現行研究では「CHD7以外の遺伝子」や「遺伝子変異を検出できない(未知遺伝子)ケース」が存在します。 Sense+1

- 加えて、発症においては遺伝子変異だけでなく、発生初期の環境要因(胚外要因)も関与している可能性が指摘されています(ただし証拠は限定的)。 Sense

🧩 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主原因 | CHD7遺伝子の片方の変異(常染色体優性) |

| 機序 | CHD7タンパク質の機能低下 → 発生初期にクロマチン/細胞移動異常 → 多臓器発達異常 |

| 遺伝形式 | 主に新生変異(de novo)、家系内発症はまれ |

| 補足 | CHD7未検出例もあり、他遺伝子・発生環境の関与も検討中 |

📘 要点まとめ

CHARGE症候群は「CHD7遺伝子変異による胚発生期のクロマチンリモデリング・神経堤細胞分化異常」が根底にある疾患です。

遺伝性ではありますが、ほとんどの場合は親からの遺伝によるものではなく、新たに変異が起こることで発症します。

<チャージ症候群>は遺伝する?

<チャージ症候群(CHARGE症候群)>は遺伝性疾患に分類されますが、実際には「親から遺伝するケース」はごく少数です。

🧬 1. 遺伝の仕組み

CHARGE症候群の主な原因は CHD7遺伝子 の変異です。

この遺伝子は「常染色体優性遺伝形式(autosomal dominant)」で働くため、

理論上は 片方の親から1つの変異遺伝子を受け継ぐだけで発症する可能性があります。

👶 2. 実際のほとんどは“遺伝ではない”

- しかし現実には、患者さんの**約90〜95%**は両親が健常で、

**胎児の発生中に新しく起きた突然変異(de novo mutation)**が原因です。 - つまり、親から受け継いだわけではなく、

受精後の細胞分裂のどこかでランダムに遺伝子が変化して起こります。

📘 出典:American Journal of Medical Genetics Part A, 2025/Nature Genetics, 2024

👪 3. 家族内で遺伝するケース

- ごくまれに(全体の5〜10%未満)、親の片方が軽症型のCHARGE症候群だったり、

**生殖細胞モザイク(精子や卵子だけに変異がある)**のために遺伝するケースがあります。 - この場合、次の子に遺伝する確率は約50%ですが、症状の重さは子どもごとに異なります。

🧬 4. 遺伝カウンセリングの重要性

- CHD7遺伝子変異が確認された場合、

再発リスク(次の子どもに同じ変異が起こる確率)は1〜2%程度とされています(de novo変異の場合)。 - 希に親が保因者である場合のみ、再発リスクは50%になります。

- そのため、遺伝カウンセリングや家族単位での遺伝子検査が推奨されています。

🧩 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な遺伝子 | CHD7遺伝子 |

| 遺伝形式 | 常染色体優性遺伝 |

| 発症の大部分 | 新生変異(de novo)による |

| 家族内発症 | 約5〜10%未満 |

| 再発リスク | 約1〜2%(de novo)、50%(親が保因者) |

| カウンセリング | 次子計画時には遺伝専門医による説明が推奨 |

📘 要点まとめ:

チャージ症候群は“遺伝性”の性質を持ちますが、

実際には「親から受け継がれた」ケースはまれで、

ほとんどは新しく起こった遺伝子変異による偶発的発症です。

<チャージ症候群>の経過は?

<チャージ症候群(CHARGE症候群)>の「経過」は人によって非常に幅がありますが、

医学的には「新生児期〜乳幼児期に生命を支える問題が多く、その後は発達支援と合併症管理を行いながら成長する」という流れが典型です。

以下に、出生から成人期までの経過を時系列で説明します👇

🩺 1. 新生児期(出生〜数か月)

主な特徴

- 最も生命的に不安定な時期。

- 約6〜8割の新生児で、呼吸・摂食・心臓の問題が発生します。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 👃 後鼻孔閉鎖 | 鼻の奥が塞がり、呼吸困難を起こす。早期手術が必要なことも。 |

| 💓 先天性心疾患 | 心室中隔欠損やファロー四徴症など。重症例は早期手術。 |

| 🍼 嚥下障害・哺乳困難 | 嚥下筋や神経異常により誤嚥しやすく、経管栄養が必要なことも。 |

| 🦻 聴覚・視覚障害 | 難聴や視力低下が早期から見つかることも。 |

📈 この時期を医療チーム(新生児科+心臓外科+耳鼻科)が支えられるかが生命予後の鍵です。

👶 2. 乳幼児期(1〜5歳)

成長・発達の遅れが目立つ時期

| 領域 | 特徴 |

|---|---|

| 🧠 発達 | 運動・言語ともにゆっくり。理学療法・作業療法・言語療法が必要。 |

| 🍽 栄養 | 嚥下障害や誤嚥防止のため、胃瘻(いろう)を使うこともある。 |

| 🦻 聴覚 | 難聴があるため、補聴器や人工内耳による聴覚リハビリを早期開始。 |

| 💓 心疾患 | 手術後の経過観察を継続。 |

| 👁 視力 | コロボーマ(虹彩・網膜欠損)がある場合は視覚支援。 |

📘 適切な支援を受けると、2〜3歳頃から表情・反応が豊かになり、社会的な関わりが増えていきます。

🧒 3. 学童期(6〜12歳)

学習と社会性の発達が進む時期

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 🏫 学習 | 軽症例では普通学級へ進学することも可能。支援学級や個別支援も活用。 |

| 🤝 社会性 | 周囲とのコミュニケーションが増える。聴覚補助機器・視覚教材が有効。 |

| 🩺 医療管理 | 定期的に心臓・耳・眼・内分泌(成長ホルモン・思春期)をチェック。 |

| 🦷 口腔 | 口腔発達や歯列異常への歯科的サポートが必要。 |

📈 成長とともに「医療中心 → 教育と社会参加中心」へ移行します。

🧭 4. 思春期〜青年期(13〜20歳)

二次性徴・自立への支援が中心

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 💡 性腺発達 | 男児では停留精巣やホルモン不足、女児では思春期遅発が多い。ホルモン補充療法で改善可能。 |

| 🧠 学習・行動 | ADHD傾向や自閉スペクトラム様の特性をもつ人も。心理的サポートが重要。 |

| 🗣 コミュニケーション | 言語発達は個人差が大きいが、多くは意思疎通が可能に。 |

| 💬 進路 | 短期大学・専門学校・就労支援などへ進む例も。 |

📘 (出典:Journal of Pediatric Genetics, 2024)

この時期に医療から福祉・教育支援へのスムーズな移行(トランジション支援)が重要です。

🧑🦱 5. 成人期(20歳以降)

症状が安定し、生活の質(QOL)を高める段階

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 🧍♂️ 体の状態 | 呼吸・心臓・栄養状態が安定する例が多い。 |

| 👂 聴覚支援 | 補聴器・人工内耳を継続使用。社会的な会話が可能な人も多い。 |

| 💼 就労・自立 | 軽症〜中等症例では、一般企業や支援施設での就労例あり。 |

| ❤️ 精神面 | 自尊心・社会適応の支援が必要な場合もある。 |

| 🩺 医療管理 | 定期通院(耳鼻科・循環器・内分泌)は生涯継続。 |

📘 長期追跡研究(European Journal of Pediatrics, 2025)によると、

成人後も多くの方が安定した健康状態で社会生活を送っています。

📊 6. 長期予後データ(2025年時点)

| 指標 | 結果 | 備考 |

|---|---|---|

| 新生児期生存率 | 約90〜95% | 集中治療+外科的管理により改善 |

| 10年生存率 | 約90% | 心疾患・呼吸管理が安定すれば良好 |

| 成人期到達率 | 約80%以上 | 支援体制整備により増加中 |

| 社会参加率 | 約60〜70% | 教育・支援による |

| 知的発達 | 正常〜軽度遅滞が中心(約70%が軽症〜中等度) |

🧩 7. まとめ

| 区分 | 経過の特徴 |

|---|---|

| 新生児期 | 呼吸・心疾患・哺乳障害が多い。生命維持が最優先。 |

| 乳幼児期 | 発達支援・嚥下・聴覚ケアが中心。社会的反応が出てくる。 |

| 学童期 | 学習・社会性の発達。教育支援と医療の両立。 |

| 思春期 | 性腺発達と心理的自立の支援が必要。 |

| 成人期 | 健康状態が安定。就労・社会生活が可能な人も多い。 |

📘 要点まとめ:

チャージ症候群は「多臓器の問題を抱えながらも、医療と教育の連携で着実に成長していく病気」。

新生児期を乗り越えれば、成人期には安定して社会参加する例が増えています。

<チャージ症候群>の治療法は?

根本治療(遺伝子を変える治療)はまだ確立しておらず、合併症・症状ごとに多職種・多領域で対処する支援型治療が中心です。以下、その全文を整理します。

🩺 治療の基本方針

CHARGE症候群は、眼・耳・心臓・鼻・性腺・発達など、多数の臓器・機能に異常を伴うため、

- 新生児期からの早期診断・管理

- 専門科(眼科・耳鼻科・心臓外科・耳鼻咽喉・内分泌・リハビリテーションなど)によるチーム医療

- 発達・教育・社会参加に向けた支援

という3本柱で治療・支援を行います。 国立バイオテクノロジー情報センター+1

🔧 主な治療・支援内容

以下、症状別・機能別に具体的な治療を整理します。

1. 呼吸・鼻・耳・気道関連

- 後鼻孔閉鎖・鼻の奥の通り道が塞がる「後鼻孔閉鎖症」がある場合、出生直後または早期に外科的手術で鼻腔通路を確保します。 国立バイオテクノロジー情報センター+1

- 耳・聴覚異常:外耳道や中耳の奇形、内耳・半規管の発達異常も多く、補聴器・人工内耳・耳鼻科リハビリテーションによる聴覚支援が必須です。 PubMed+1

- 気道/嚥下障害:気道狭窄・誤嚥リスクがあるため、嚥下リハビリ・栄養管理・気管切開や胃ろう設置の検討が必要です。 国立バイオテクノロジー情報センター+1

2. 眼・視覚関連

- 虹彩・網膜・眼球構造欠損(コロボーマ)による視機能障害があり、**眼科早期介入(視覚検査・補助具・視覚訓練)**が必要です。 希少疾患協会+1

- 視覚・聴覚両方の障害(デフブラインド)を伴うケースもあり、多感覚障害へのアプローチ(点字、手話、補助機器)も重要です。

3. 心臓・循環器関連

- 先天性心疾患(心房中隔欠損・ファロー四徴症など)を伴う例が多く、循環器・心臓外科による早期診断・手術・術後フォローが必要です。 モナルディアーカイブス+1

- 心疾患の有無や種類によって治療・予後が大きく変わるため、出生直後の心エコー・定期フォローが推奨されます。

4. 発育・成長・内分泌関連

- 成長・発達遅滞、思春期遅発(性腺発達異常)を伴うことがあり、成長ホルモン療法・性ホルモン補充療法・内分泌科管理が検討されます。 国立バイオテクノロジー情報センター

- リハビリテーション(理学療法・作業療法・言語療法)による発達支援が、学童期・成人期の社会参加に向けて重要です。

5. 耳・平衡・歩行関連

- 半規管・内耳奇形により、平衡機能障害・歩行・バランス障害を伴うことがあります。理学療法・歩行補助具・動作訓練が有効です。 チャージ症候群財団+1

6. 栄養・摂食関連

- 嚥下困難・栄養摂取困難・胃腸異常を伴うケースもあり、栄養士・摂食・嚥下専門チームによる介入が重要です。 The Informed SLP+1

7. 教育・社会参加・心理・行動支援

- 難聴・視覚障害・発達遅滞を伴うため、個別支援教育(IEP)、補助機器、コミュニケーション支援、社会適応訓練が必要です。 MDPI+1

- 高齢化・成人期の就労・自立支援も近年注目されており、「就労可能性・生活質(QOL)」を高める支援プログラムが進んでいます。

🧪 研究・治療の最新動向

- 遺伝子変異そのものを治療する「遺伝子治療・修復」はまだ臨床導入には至っていません。

- 2025年現在、代替遺伝子・機能回復療法・幹細胞研究が基礎段階で進行中です。たとえば、FAM172Aという別遺伝子が関与する可能性も一部報告されています。 チャージ症候群財団

- 臨床治療としては、早期の機能回復・補助機器・リハビリ介入の質を上げることで、合併症・生活障害を最小化することに注力されています。

✅ 治療成功のポイント

- 出生直後からの包括的管理(呼吸・心臓・耳・栄養)

- 多専門チーム(小児科・循環器・耳鼻・眼科・内分泌・リハビリ・栄養・教育)による連携

- 早期介入・定期フォロー:発達・聴覚・視覚・内分泌・行動・栄養面での継続的評価

- 生涯にわたる支援視点:成人期も含めて自立・就労・QOLを見据えたアプローチ

📘 要点まとめ:

CHARGE症候群には「この1つの薬で治る」という治療法はまだありませんが、症状を一つずつ丁寧に管理・支援することで、生活の質を大きく改善できる疾患です。早期診断・包括的なチーム医療・発達支援が鍵となります。

<チャージ症候群>の日常生活の注意点

<チャージ症候群(CHARGE症候群)>は、身体的な特徴だけでなく、感覚・発達・行動にも個人差が大きいため、

**「医学的管理+生活面でのきめ細かな支援」**が生活の質(QOL)を大きく左右します。

以下に、2025年時点の医学的ガイドラインと実践例をもとに、

日常生活の注意点を分野別にわかりやすくまとめます👇

🏠 1. 基本方針:安全・安定・自立の3本柱

- 安全:呼吸・摂食・視聴覚障害に配慮した環境づくり。

- 安定:睡眠・栄養・体調リズムを整え、無理のない生活。

- 自立:本人が「できた」を感じられる支援を積み重ねる。

🍽 2. 食事・栄養管理

| 状況 | 注意点 |

|---|---|

| 嚥下が弱い/誤嚥しやすい | ・姿勢を45〜60度起こす ・一口を小さく ・トロミをつける ・食後すぐに横にならない |

| 摂食困難 | ・栄養士・言語聴覚士と相談し、経口+経管の併用を検討 ・定期的に体重・血液検査で栄養状態をチェック |

| 胃瘻がある場合 | ・胃瘻周囲の清潔管理 ・栄養注入の速度と量を守る ・姿勢保持を徹底 |

📘 食事は「摂るだけでなく、楽しめる時間にする」ことがリハビリにもつながります。

😷 3. 呼吸・睡眠・感染予防

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 呼吸 | 後鼻孔閉鎖や気道狭窄の既往がある場合、風邪や痰詰まりで悪化しやすい。 → 早めに吸引・加湿・医師相談。 |

| 睡眠 | 睡眠時無呼吸が多く、眠りが浅い傾向。 → 枕の高さ・姿勢の調整、必要に応じてCPAP(持続陽圧)治療。 |

| 感染予防 | ・手洗い・うがいの徹底 ・インフルエンザ・肺炎球菌などの予防接種 ・風邪流行期の外出を控える |

👂👁 4. 聴覚・視覚サポート

| 感覚 | 支援のポイント |

|---|---|

| 聴覚 | ・補聴器・人工内耳の管理を欠かさない ・周囲の騒音を減らす ・明瞭な発話・顔の向きを意識して話す |

| 視覚 | ・強い光を避ける(虹彩コロボーマでまぶしさを感じやすい) ・文字を大きく・色コントラストを強めに ・物の位置を固定しておく |

📘 視覚・聴覚両方に障害がある場合(デフブラインド)は、

「触覚・振動・ジェスチャー」でのコミュニケーション手段を確立することが大切です。

🧠 5. 発達・学習・行動

| 領域 | 対応方法 |

|---|---|

| 発達の遅れ | ・理学療法(運動)・作業療法(動作)・言語療法(ことば)を継続的に ・成果を小さくても褒めて自信を育てる |

| 学習 | ・聴覚・視覚の特性に合わせた教材(大きな文字・手話・ピクトグラムなど) ・個別支援計画(IEP)を学校と共有 |

| 行動・情緒 | ・予測のつく日課を作る(突然の変化を避ける) ・感覚過敏がある場合、静かな環境を確保 |

📘 感覚刺激に敏感なため、明るさ・音・触感など、環境調整が非常に効果的です。

💉 6. 医療・定期検診の習慣化

| 領域 | 推奨頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 循環器 | 年1回以上 | 心エコー・血圧測定 |

| 耳鼻科 | 3〜6か月ごと | 聴力検査・耳掃除・装具点検 |

| 眼科 | 年1回以上 | コロボーマ・視力評価 |

| 内分泌 | 年1回 | 成長・ホルモン・思春期発達の確認 |

| 歯科 | 半年ごと | 嚥下・噛み合わせ・口腔清潔管理 |

📘 医療チームの連携を維持することで、早期発見・早期対応が可能になります。

🧍♀️ 7. 運動・日常動作

- 平衡感覚の障害があるため、転倒しにくい環境整備が重要。

- スロープ・手すり・滑り止めマットなどを活用。

- 軽い運動(ストレッチ・プール・バランス練習)は体幹の安定に有効。

📘 リハビリ専門医と相談して「安全に続けられる運動プログラム」を作るとよいです。

❤️ 8. 家族・学校・社会生活

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 家族 | ・本人のペースを尊重 ・小さな成長を共有・記録して励みにする |

| 学校 | ・特別支援学級・通級指導を活用 ・聴覚・視覚支援機器を積極的に使用 |

| 社会参加 | ・地域の福祉サービス(療育・リハ・就労支援)を早期から利用 ・18歳以降は成人診療・就労支援へスムーズに移行 |

🧩 9. まとめ

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 食事 | 誤嚥防止・適切な栄養摂取 |

| 呼吸・睡眠 | 無理をさせず早めの医療相談 |

| 感覚支援 | 聴覚・視覚に合わせた環境づくり |

| 発達支援 | 理学・作業・言語療法を継続 |

| 医療管理 | 定期検診・多職種連携 |

| 社会支援 | 家族・学校・地域で協働する体制づくり |

📘 要点まとめ:

CHARGE症候群は「治す」病気ではなく、「支えながら成長を促す」病気。

医療・教育・家庭が連携して環境を整えれば、

成人後も自分らしく生活することが十分可能です。

<チャージ症候群>の最新情報

EZH2阻害での機能回復シグナル:CHD7変異に伴う神経上皮からの出力低下が、一部可逆化し得る可能性(2025)

CHD7欠損が抑制的ヒストン標識H3K27me3の除去不全→転写アクセス低下を介してCHARGE様中枢神経異常が生じるメカニズム(2025)