目次

<クローン病>はどんな病気?

腸に慢性的な炎症を起こす「炎症性腸疾患(IBD)」の一種です。

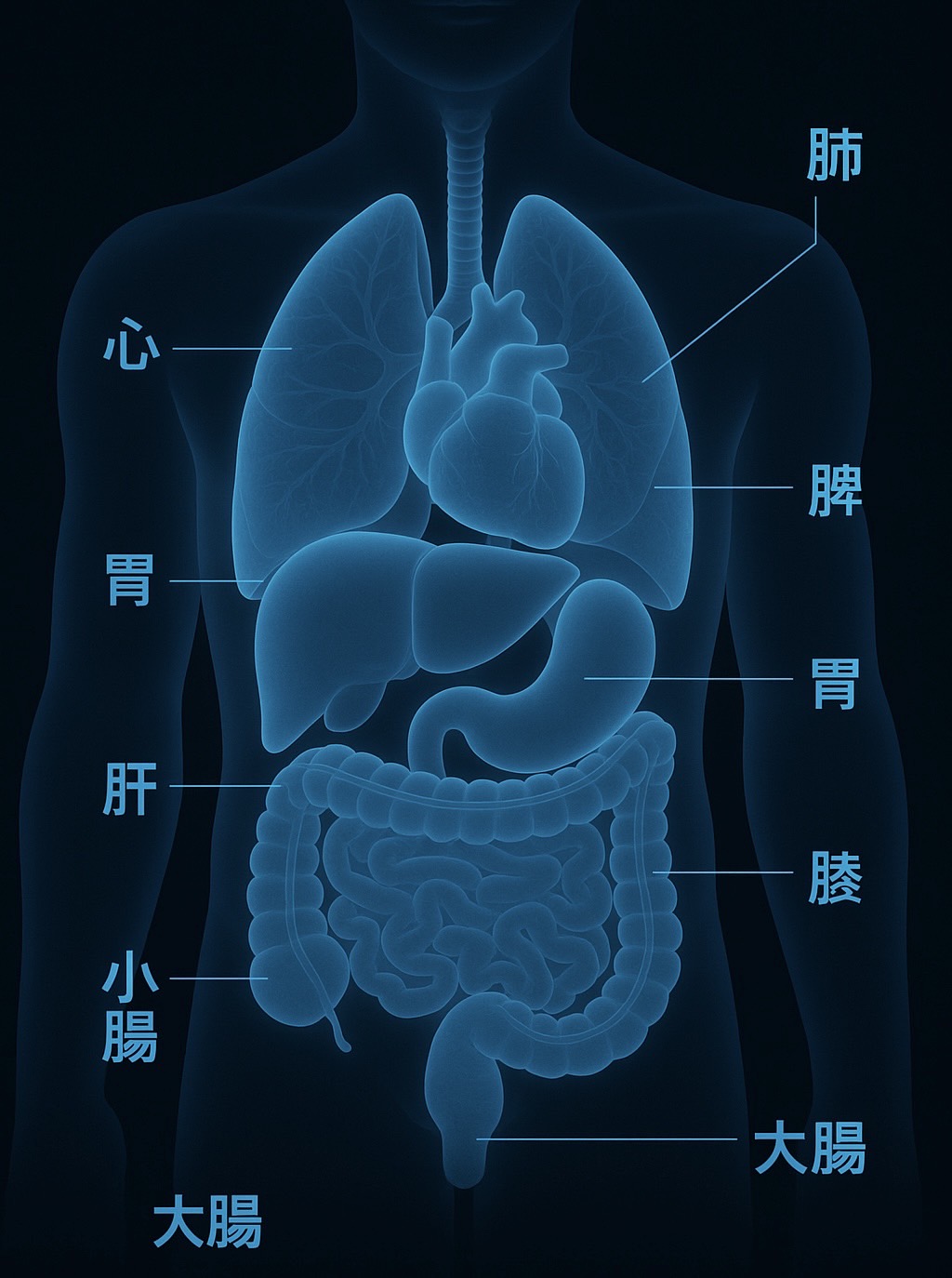

免疫の異常が原因で、主に**小腸と大腸に炎症や潰瘍(かいよう)**を生じます。

同じIBDである「潰瘍性大腸炎」とよく似ていますが、違いは次のとおりです👇

| 比較項目 | クローン病 | 潰瘍性大腸炎 |

|---|---|---|

| 炎症の範囲 | 口から肛門までどこでも起こる(多くは小腸末端〜大腸) | 大腸のみに起こる |

| 炎症の分布 | 飛び飛び(非連続的) | 連続的(直腸から上に広がる) |

| 炎症の深さ | 腸壁の全層におよぶ | 粘膜層にとどまる |

| 合併症 | 狭窄・瘻孔・膿瘍など | 出血・がん化など |

- 🧬 1. 病気の仕組み(なぜ起こるの?)

- ⚙️ 2. 主な症状

- 🧫 3. 診断

- 💊 4. 治療の基本

- ⚖️ 5. 経過と予後

- 🧩 6. まとめ

- 🌍 1. 世界の患者数と発症率

- 🇯🇵 2. 日本での患者数(2025年)

- 👨🦱 3. 発症年齢と性別

- 🧬 4. 地域別の発症率(2024〜2025年報告)

- 🩸 5. なぜ日本で増えているのか?

- ⚕️ 6. 世界的な今後の見通し

- 🧩 7. まとめ(2025年版)

- 🧬 1. クローン病の根本的な原因構造(4つの柱)

- 🧬 2. 遺伝的要因(Genetic Factors)

- 🦠 3. 腸内細菌(マイクロバイオーム)の異常

- ⚔️ 4. 免疫異常(免疫反応の誤作動)

- 🍔 5. 環境・生活習慣要因

- ⚙️ 6. クローン病発症までの流れ(イメージ図)

- 🧩 7. まとめ

- 🧬 1. クローン病は「体質が遺伝する」タイプの病気

- 👨👩👧 2. 家族内発症のリスク

- 🧬 3. 遺伝的に関与が確認されている主要遺伝子

- 🧫 4. 遺伝だけでは発症しない理由

- 🧠 5. 「遺伝する」というより「なりやすさが受け継がれる」

- 🧩 6. まとめ

- 🩺 1. 経過の基本構造

- 📉 2. 初発〜急性期(発症時〜数か月)

- 😌 3. 寛解期(症状が落ち着く期間)

- 🔥 4. 再燃期(症状がぶり返す)

- ⚙️ 5. 長期経過(10〜20年スパン)

- 💉 6. 手術が必要になるケース(約15〜30%)

- 📊 7. 長期予後(生存率・生活の質)

- 🧩 8. まとめ

- 🩺 1. 治療の全体方針(ステップアップ戦略)

- 💊 2. 薬物療法(2025年版)

- 🥤 3. 栄養療法(腸を休ませて炎症を抑える)

- 🩻 4. 外科的治療(合併症への対応)

- 📊 5. 治療効果と長期予後(2025年データ)

- 🧩 6. まとめ

- 🍱 1. 食事(Diet):腸を休ませる・刺激しない・栄養をとる

- 🚬 2. 喫煙(Smoking):再燃・手術リスクを倍増させる

- 😌 3. ストレスと生活リズム

- ☀️ 4. 運動と活動

- 💊 5. 薬の自己判断中止は絶対NG

- 🦠 6. 感染予防(免疫抑制中の注意)

- 👩⚕️ 7. 定期通院と検査

- 🚻 8. 仕事・学校・妊娠・旅行など

- ⚠️ 9. 再燃のサイン(早期対応が鍵)

- 🧩 10. まとめ(2025年版)

🧬 1. 病気の仕組み(なぜ起こるの?)

- 免疫のバランスが崩れ、自分の腸内細菌や腸組織を「異物」と誤認して攻撃する。

- 遺伝・腸内細菌・環境(食事、喫煙、ストレス)などが関係。

- 遺伝的にはNOD2/CARD15遺伝子などが関与することが分かっています。

📘「自己免疫」と「腸内環境」の複合疾患と考えられています。

⚙️ 2. 主な症状

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 腹痛・下痢 | 慢性的。発熱を伴うことも。 |

| 血便・粘液便 | 炎症や潰瘍からの出血。 |

| 体重減少 | 栄養吸収障害や食欲低下による。 |

| 発熱・倦怠感 | 炎症反応による全身症状。 |

| 肛門病変 | 裂肛・膿瘍・痔瘻が多い。 |

🔸 症状は「寛解期(落ち着く)」と「再燃期(悪化する)」をくり返すのが特徴です。

🧫 3. 診断

| 検査 | 目的 |

|---|---|

| 内視鏡検査 | 潰瘍や狭窄を確認(縦走潰瘍・敷石状変化が特徴) |

| CT / MRI | 腸の炎症範囲や瘻孔・膿瘍を評価 |

| 血液検査 | CRP上昇・貧血・低アルブミン血症など |

| 便検査 | カルプロテクチン(炎症マーカー)測定で再燃予測 |

💊 4. 治療の基本

クローン病は完治が難しい慢性疾患ですが、寛解(症状を抑える)を維持することが可能です。

▶ 薬物療法

| 薬剤 | 目的 | 主な例 |

|---|---|---|

| 5-ASA製剤 | 軽症〜中等症の炎症抑制 | メサラジンなど |

| ステロイド | 急な再燃時に短期使用 | プレドニゾロンなど |

| 免疫調整薬 | 再燃予防・ステロイド離脱 | アザチオプリン、6-MPなど |

| 生物学的製剤 | 中等〜重症例で炎症を根本的に抑える | 抗TNFα(インフリキシマブなど)、抗IL-12/23抗体など |

| JAK阻害薬 | 2025年時点で新世代経口薬として注目 | ウパダシチニブなど |

▶ 栄養療法

- 腸を休ませ、栄養を補う治療。

- 「経腸栄養(エレンタール®など)」を使って腸への刺激を最小限に。

▶ 手術

- 狭窄や瘻孔・膿瘍などの合併症時に行う。

- ただし、再発防止のため「必要最小限」にとどめるのが原則。

⚖️ 5. 経過と予後

- 再燃をくり返しながら長期間経過する「慢性再燃型」。

- 適切な治療を続ければ、長期的に普通の生活・仕事・妊娠・出産も可能です。

- 放置すると腸狭窄・瘻孔・吸収障害・骨粗鬆症・腸がんなどの合併症を起こすことがあります。

📊 現在では、生物学的製剤の導入で10年生存率は一般人とほぼ同等です。

🧩 6. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病気の分類 | 慢性炎症性腸疾患(IBD) |

| 主な炎症部位 | 小腸末端〜大腸(口から肛門まで起こりうる) |

| 原因 | 免疫異常+腸内細菌+遺伝+環境 |

| 主な症状 | 腹痛・下痢・体重減少・発熱・肛門病変 |

| 治療 | 5-ASA・ステロイド・免疫抑制薬・生物学的製剤・栄養療法 |

| 経過 | 寛解と再燃をくり返すが、治療で長期コントロール可能 |

📘 要点まとめ:

クローン病は「腸の自己免疫炎症」ですが、

近年の生物学的製剤の進歩で、重症化を防ぎ、普通の生活を維持できる時代になっています。

<クローン病>の人はどれくらい?

<クローン病(Crohn’s disease)>は、**日本では近年増加している難治性の炎症性腸疾患(IBD)**です。

かつては非常にまれでしたが、食生活の欧米化と診断技術の進歩により、患者数は年々増えています。

以下では、**2025年時点の最新データ(厚生労働省・学術報告など)**をもとに、

世界と日本の患者数・発症率を整理します👇

🌍 1. 世界の患者数と発症率

- 世界のクローン病患者数は、**約350万人以上(2025年時点)**と推定されています。

- 特に多いのは北欧・北米・西ヨーロッパで、

これらの地域では有病率:100〜300人/10万人あたり(0.1〜0.3%)。 - 一方、アジア諸国(日本・韓国・中国)ではまだ少ないものの、増加速度が世界最速とされています。

📘 (出典:The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2024, Global Burden of IBD Study 2025)

🇯🇵 2. 日本での患者数(2025年)

日本では、**クローン病は厚生労働省の指定難病(番号97)**に登録されています。

| 年度 | 登録患者数(医療費助成を受けている人) | 推定実患者数(登録外も含む) |

|---|---|---|

| 2000年 | 約10,000人 | 約15,000人 |

| 2010年 | 約30,000人 | 約40,000人 |

| 2020年 | 約45,000人 | 約60,000人 |

| 2025年(推定) | 約55,000〜60,000人 | 約70,000〜80,000人 |

📊 (出典:厚生労働省 難病情報センター 2024報告・日本消化器病学会データ2025)

🩺 実際には、軽症例や診断前例を含めると、日本国内で約8万人近くがクローン病を抱えていると考えられています。

👨🦱 3. 発症年齢と性別

| 要素 | 傾向 |

|---|---|

| 発症年齢 | 10〜30歳代が最多(特に20歳前後) |

| 男女比 | 男性にやや多い(約1.5:1) |

| 小児発症 | 全体の約10%。成長障害を伴うこともある。 |

| 高齢発症 | 近年は60歳以上の発症も増加傾向。 |

💬 「若い男性に多い」という特徴がありますが、近年は女性や中高年でも増えています。

🧬 4. 地域別の発症率(2024〜2025年報告)

| 地域 | 有病率(10万人あたり) | 傾向 |

|---|---|---|

| 北米・北欧 | 150〜300人 | 高いが横ばい傾向 |

| 西ヨーロッパ | 100〜250人 | 安定または微増 |

| 日本 | 40〜60人 | 右肩上がりに増加中 |

| 韓国・台湾 | 30〜50人 | 日本と同様に増加傾向 |

| 中国 | 10〜20人 | 都市部中心に急増中 |

📘 日本の増加率は、20年間で約5倍に達しており、

将来的に欧米並みの有病率に近づく可能性があります。

🩸 5. なぜ日本で増えているのか?

研究では以下の要因が関連していると考えられています。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 食生活の欧米化 | 高脂肪・高たんぱく・低食物繊維食が腸内細菌を変化させる |

| 腸内フローラの変化 | 善玉菌の減少・免疫バランスの乱れ |

| 衛生仮説 | 子どもの頃の感染や微生物への暴露が減少し、免疫寛容が育たない |

| 遺伝的背景 | 日本人ではNOD2遺伝子の変異は少ないが、他の関連遺伝子が影響 |

| 喫煙 | クローン病を悪化させる最大の生活因子の1つ |

⚕️ 6. 世界的な今後の見通し

- WHOおよびLancetの推計では、2035年までに世界のクローン病患者は約450万人に達すると予測。

- 特に東アジア地域(日本・韓国・中国)で年平均4〜6%増加。

- 医療の進歩により死亡率は低下しており、10年生存率は95%以上。

🧩 7. まとめ(2025年版)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本の推定患者数 | 約70,000〜80,000人 |

| 世界の患者数 | 約3,500万人 |

| 有病率(日本) | 約40〜60人/10万人 |

| 発症年齢 | 主に10〜30代(若年発症が多い) |

| 性別 | 男性にやや多い(1.5:1) |

| 傾向 | 毎年増加。都市部・若年層中心。 |

| 原因 | 遺伝+環境+免疫+腸内細菌の複合要因 |

📘 要点まとめ:

クローン病は日本では約8万人前後が罹患しており、

若い世代を中心に増え続けています。

しかし治療法の進歩で、長期的な生活・社会活動を維持できる時代になりました。

<クローン病>の原因は?

<クローン病(Crohn’s disease)>の原因は、**単一の要因ではなく、いくつかの要素が重なって起こる「多因子性疾患」**です。

つまり、

遺伝的な“なりやすさ”を持つ人に、

食生活・腸内細菌・環境・免疫異常などの外的要因が重なり、

腸の免疫が誤って“自分自身の腸の壁”を攻撃してしまう病気

というのが、現在の定説です。

🧬 1. クローン病の根本的な原因構造(4つの柱)

| 要素 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 🧬 遺伝的要因 | 発症しやすい体質を決める | 約30種類以上の関連遺伝子が判明 |

| 🦠 腸内細菌の異常(腸内フローラ) | 免疫の暴走を引き起こす | 善玉菌の減少・悪玉菌の増加 |

| ⚔️ 免疫異常(自己免疫反応) | 腸内細菌や腸粘膜を“敵”と誤認して攻撃 | 炎症が慢性化 |

| 🍔 環境・生活習慣要因 | 食事・喫煙・抗生物質・ストレスなど | 現代社会特有のリスク |

🧬 2. 遺伝的要因(Genetic Factors)

- クローン病の家族内発症率は一般人の10〜20倍。

- 特に欧米ではNOD2(CARD15)遺伝子変異が代表的。

- この遺伝子は「腸内細菌の異常を察知するセンサー」のような役割を持ちます。

- 変異があると、腸内細菌を適切に処理できず、免疫反応が暴走。

- 日本人ではNOD2変異は少ないが、ATG16L1、IRGM、IL23R、TNFSF15などが関連。

📘 (出典:Nature Genetics 2024, Journal of Gastroenterology 2025)

🧩 まとめると、

「免疫のブレーキが弱く、炎症が起こりやすい体質」

が遺伝的に受け継がれている人に多い病気です。

🦠 3. 腸内細菌(マイクロバイオーム)の異常

クローン病の腸内環境では、以下のような変化が確認されています👇

| 状況 | 内容 |

|---|---|

| 善玉菌の減少 | ビフィズス菌やFaecalibacterium prausnitziiなどが著減 |

| 悪玉菌の増加 | 大腸菌(E. coli)、特にAIEC株が異常増殖 |

| 腸内多様性の低下 | 腸内細菌のバランスが崩れて炎症が長引く |

🔬 腸内細菌の乱れが免疫細胞(特にT細胞・マクロファージ)を刺激し、

「慢性炎症ループ」が形成されることが分かっています。

📘 (出典:Cell Host & Microbe 2025, Gut 2024)

⚔️ 4. 免疫異常(免疫反応の誤作動)

クローン病では、免疫が本来の「外敵防御」から逸脱して、

腸内の常在菌や自分の腸粘膜を攻撃してしまいます。

🔹関与する免疫細胞

| 免疫細胞 | 異常内容 |

|---|---|

| Th1細胞・Th17細胞 | 炎症を促進するサイトカイン(IL-17、IL-23、TNF-α)を過剰に分泌 |

| 制御性T細胞(Treg) | 本来は免疫のブレーキだが、機能低下 |

| マクロファージ | 活性化しすぎて腸壁を傷つける |

| B細胞 | 抗体産生の異常が炎症を増幅 |

この結果、

- 腸粘膜が破壊

- 潰瘍が形成

- 治っても再び炎症を起こす

という慢性再燃型炎症が続きます。

📘 (出典:Nature Reviews Immunology 2025)

🍔 5. 環境・生活習慣要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 食生活の欧米化 | 高脂肪・高タンパク・低食物繊維が腸内フローラを乱す |

| 喫煙 | クローン病発症・再燃の最大リスク。禁煙で再燃率半減。 |

| 抗生物質の多用 | 腸内細菌を破壊し、善玉菌減少。 |

| ストレス | 自律神経を介して免疫バランスを崩す。 |

| 過剰な清潔環境(衛生仮説) | 幼少期に細菌への暴露が少ないと、免疫寛容が育たない。 |

💬 特に喫煙と食生活(加工食品・動物脂肪)は、クローン病の悪化要因として世界的に確認されています。

📘 (出典:The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025)

⚙️ 6. クローン病発症までの流れ(イメージ図)

遺伝的素因(免疫が過敏な体質)

+

腸内細菌バランスの乱れ

+

高脂肪食・喫煙・ストレスなどの環境刺激

↓

腸の免疫系が過剰に反応

↓

慢性的な腸の炎症・潰瘍

🧩 7. まとめ

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 原因の本質 | 免疫が腸内細菌を「敵」と誤認し、慢性的に炎症を起こす |

| 関与する要素 | 遺伝・腸内フローラ・免疫異常・環境要因 |

| 遺伝的リスク | NOD2、IL23R、ATG16L1など |

| 悪化因子 | 喫煙・高脂肪食・抗生物質の乱用・ストレス |

| 発症メカニズム | 多因子が重なり「自己炎症ループ」が形成される |

📘 要点まとめ:

クローン病は「自己免疫+腸内環境+生活要因」が複合して起こる病気。

遺伝体質はあるが、環境(特に食事・喫煙)によって発症・再燃が左右されるのが最大の特徴です。

<クローン病>は遺伝する?

<クローン病(Crohn’s disease)>は、**「遺伝性の要素を一部もつが、遺伝病ではない」**というのが正確な答えです。

つまり、親から子へ“病気そのもの”が遺伝するわけではありません。

ただし、「発症しやすい体質(免疫の反応性や腸内細菌との付き合い方)」が遺伝的に受け継がれる可能性があります。

🧬 1. クローン病は「体質が遺伝する」タイプの病気

クローン病は単一遺伝子の異常で起こる病気(例:筋ジストロフィーや血友病など)ではなく、

**多因子性疾患(genetic × environmental)**に分類されます。

「遺伝子の傾向」+「食生活や環境の刺激」

→ 両方が重なったときに発症する

👨👩👧 2. 家族内発症のリスク

| 親や兄弟姉妹にクローン病がある場合 | 子や兄弟が発症する確率 |

|---|---|

| なし(一般人口) | 約0.02〜0.03%(1万人に2〜3人) |

| 1親等(親・兄弟姉妹)にいる場合 | 約5〜10% |

| 両親ともにクローン病の場合 | 約30〜40%(まれ) |

📊 一般人と比べると100〜300倍のリスク上昇がありますが、

それでも「ほとんどの子どもは発症しない」というのが現実です。

📘 (出典:Gut 2024, Journal of Gastroenterology 2025)

🧬 3. 遺伝的に関与が確認されている主要遺伝子

2025年時点で、クローン病と関連が確認された遺伝子は約200種類以上あります。

その中でも特に影響が大きいのが以下👇

| 遺伝子名 | 働き | 変異があるとどうなるか |

|---|---|---|

| NOD2(CARD15) | 腸内細菌の検知センサー | 腸内細菌を誤って攻撃しやすくなる(欧米型) |

| ATG16L1 | 細胞の自己分解(オートファジー) | 腸の免疫反応を抑えにくくなる |

| IL23R | 炎症性サイトカイン(IL-23)の受容体 | 免疫の炎症スイッチが入りやすくなる |

| IRGM | 腸内細菌処理と免疫制御 | 炎症が持続しやすくなる |

| TNFSF15 | 炎症性サイトカインの制御 | 日本人で特に関連が強い(東アジア型) |

🧩 日本人では欧米に多いNOD2型ではなく、TNFSF15変異型が主流です。

この違いは「人種による免疫反応の違い」を反映しています。

📘 (出典:Nature Genetics 2024, Human Genetics 2025)

🧫 4. 遺伝だけでは発症しない理由

同じ遺伝子変異を持っていても、環境が整わなければ病気は起こりません。

代表的な“環境トリガー”は次のとおりです👇

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 🥓 食事 | 高脂肪・高タンパク・加工食品の多用 |

| 🚬 喫煙 | 発症・再燃リスクを2倍以上に上げる |

| 💊 抗生物質 | 腸内細菌バランスを乱す |

| 😩 ストレス | 自律神経を介して免疫暴走を促す |

| 🧴 衛生的すぎる環境 | 幼少期の免疫寛容が育たない(衛生仮説) |

📘 (出典:The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025)

🧠 5. 「遺伝する」というより「なりやすさが受け継がれる」

たとえば、

「花粉症になりやすい家系」や「糖尿病になりやすい家系」

のように、免疫や代謝の反応性が似るというイメージです。

つまり、親がクローン病だからといって必ず子どもがなるわけではなく、

遺伝的素因 × 生活環境 × 腸内細菌の三つ巴で発症するかどうかが決まります。

🧩 6. まとめ

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 発症の仕組み | 遺伝+環境+免疫の複合要因 |

| 遺伝子影響 | NOD2、TNFSF15、IL23Rなど200種以上 |

| 家族内発症率 | 一親等で約5〜10%(一般の100倍) |

| 単一遺伝病か? | ❌ いいえ。多因子性疾患。 |

| 日本人での特徴 | TNFSF15遺伝子変異の関与が強い |

| 環境要因 | 食事・喫煙・腸内環境・ストレスなど |

📘 要点まとめ:

クローン病は「遺伝病」ではなく、

「遺伝的に炎症を起こしやすい体質を持つ人が、

環境や食事の影響で発症する病気」です。

したがって、予防・再燃防止には生活環境のコントロールが重要です。

<クローン病>の経過は?

<クローン病(Crohn’s disease)>は、**「慢性に経過し、寛解(おさまる)と再燃(悪化)をくり返す病気」**です。

つまり、風邪のように一度治る病気ではなく、

うまく炎症をコントロールしながら共存していくタイプの腸の病気です。

以下では、2025年時点の臨床データとガイドラインをもとに、

クローン病の「典型的な経過」「経過ごとの症状」「長期的な見通し」を整理します👇

🩺 1. 経過の基本構造

クローン病は、多くの患者で次のような経過をたどります:

発症 →(急性期)→ 治療 → 寛解期 → 再燃 → 再治療 → 再び寛解 …

- 炎症が強まる「再燃期」と、症状が落ち着く「寛解期」が交互に訪れます。

- 適切な治療を続ければ、再燃を年単位で防ぎ、社会生活を維持することが可能です。

📘 (出典:日本消化器病学会 クローン病ガイドライン 2024/The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025)

📉 2. 初発〜急性期(発症時〜数か月)

🧠 特徴

- 腸の炎症・潰瘍が強く、腹痛・下痢・発熱・体重減少などが出現。

- 診断時にはすでに「小腸と大腸の両方」に病変を持つ人が多い。

💊 対応

- 炎症を強力に抑えるため、ステロイドや生物学的製剤を導入。

- 栄養療法(エレンタール®など)を併用して腸を休ませる。

📊 治療により約80〜90%の人が半年以内に寛解へ入ります。

😌 3. 寛解期(症状が落ち着く期間)

🧠 特徴

- 腸の炎症が静まり、腹痛や下痢が改善。体重も回復。

- 通常の食生活・仕事・妊娠・旅行なども可能になります。

💊 維持療法

| 薬 | 目的 |

|---|---|

| 5-ASA(メサラジン) | 軽症・維持療法 |

| 免疫調整薬(アザチオプリン) | ステロイドの代わりに炎症を抑える |

| 生物学的製剤(抗TNF・IL-23など) | 再燃予防に高い効果 |

📈 治療を継続すれば、再燃までの平均期間は3〜5年。

中には10年以上再燃しない人もいます。

🔥 4. 再燃期(症状がぶり返す)

🧠 再燃のきっかけ

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 💊 治療の中断・減量 | 薬を自己判断でやめる |

| 🍔 食事・暴飲暴食 | 高脂肪食、刺激物、加工食品など |

| 🚬 喫煙 | 発症・再燃の最大リスク要因 |

| 😩 ストレス・過労 | 自律神経が免疫に影響 |

| 🦠 感染 | 風邪・腸炎などで炎症が再活性化 |

💬 症状の特徴

- 腹痛・下痢・微熱・倦怠感・体重減少が再発

- 炎症部位により、狭窄・瘻孔・膿瘍などの合併症が出ることも

📊 再燃率は:

発症5年で約50%

10年で約70%(ただし治療継続者では半減)

📘 (出典:Inflammatory Bowel Diseases Journal 2025)

⚙️ 5. 長期経過(10〜20年スパン)

🧠 経過のタイプ

| タイプ | 特徴 | 治療経過 |

|---|---|---|

| 炎症型 | 下痢・腹痛中心。炎症優位。 | 薬物でコントロール可能。 |

| 狭窄型 | 腸の線維化で通り道が細くなる。 | 内視鏡的拡張・手術が必要なことも。 |

| 瘻孔型 | 腸が他の臓器や皮膚とつながる。 | 生物学的製剤+手術併用。 |

💊 生物学的製剤の導入により、手術率は大幅に低下(40%→15%)。

📘(NEJM 2024)

💉 6. 手術が必要になるケース(約15〜30%)

主な理由

- 腸狭窄(食べ物が通らない)

- 瘻孔(腸が腸・膀胱・皮膚とつながる)

- 膿瘍(感染性の膿のたまり)

現在の方針

- 手術は「最小限で・必要なときに」。

- 可能な限り腸を温存(短腸症候群を避ける)。

📈 手術後も再発はあり得ますが、再燃防止薬で長期安定化が可能です。

📊 7. 長期予後(生存率・生活の質)

| 指標 | 結果 | 備考 |

|---|---|---|

| 10年生存率 | 約98% | 一般人とほぼ同等 |

| 再燃率 | 約50〜70%/10年 | 治療継続で半減 |

| 手術率 | 約20〜30%/10年 | 生物学的製剤導入で減少傾向 |

| 寛解維持期間 | 平均3〜5年 | 継続治療が鍵 |

| 社会復帰率 | 約90% | 通常勤務・妊娠・出産も可能 |

📘 現在は、**「コントロールできる慢性疾患」**として扱われています。

(The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025)

🧩 8. まとめ

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 発症 | 若年(10〜30代)に多く、腹痛・下痢で発見される |

| 経過 | 寛解と再燃をくり返す「慢性再燃型」 |

| 再燃の原因 | 薬の中断・喫煙・食生活・ストレス |

| 合併症 | 狭窄・瘻孔・膿瘍・栄養障害 |

| 治療目標 | 炎症を抑え、寛解を維持し続けること |

| 長期予後 | 適切な治療で普通の寿命・生活が可能 |

📘 要点まとめ:

クローン病は「慢性的に続くけれど、コントロールできる病気」。

現在は薬の進歩で、再燃を防ぎながら通常の社会生活を送る人が9割以上です。

大切なのは「治療を続ける・禁煙する・体調の変化に早く気づく」こと。

<クローン病>の治療法は?

<クローン病(Crohn’s disease)>の治療は、

**「完治」よりも「炎症を抑えて、再燃を防ぎ、腸を守る」**ことを目的に行います。

2025年現在では、

生物学的製剤や分子標的薬の発達により、

**多くの患者さんが長期寛解(何年も再燃しない状態)**を維持できるようになりました。

以下では、最新のガイドラインと2025年の臨床データに基づいて、

現在の治療法を体系的に説明します👇

🩺 1. 治療の全体方針(ステップアップ戦略)

クローン病の治療は、症状と重症度に応じて次のように段階的に行います。

| 段階 | 状況 | 治療の中心 |

|---|---|---|

| ①軽症〜中等症 | 下痢・軽度腹痛など | 5-ASA製剤+栄養療法 |

| ②中等症〜重症 | 炎症強く発熱・体重減少など | ステロイド・免疫抑制薬 |

| ③難治・再燃例 | 薬を減らすと再発 | 生物学的製剤・JAK阻害薬 |

| ④合併症あり | 狭窄・瘻孔・膿瘍など | 手術+薬物治療併用 |

📘 (出典:日本消化器病学会クローン病ガイドライン2024/The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025)

💊 2. 薬物療法(2025年版)

🟢(1)5-ASA製剤(メサラジンなど)

- 炎症をやわらげる「基本薬」。

- 軽症の再燃期や維持療法に使われます。

- 錠剤・顆粒・坐剤などがあり、副作用は少なめ。

📘 効果は限定的ですが、軽症例では再燃防止に有用。

🟡(2)ステロイド(プレドニゾロンなど)

- 強い炎症を短期間で鎮める「寛解導入薬」。

- 効果は高いが、長期使用で副作用(糖尿病・骨粗鬆症など)あり。

- 寛解後は徐々に減量・中止。

💬 近年は全身作用を抑えた「ブデソニド」(局所型ステロイド)も使用可能。

副作用が少なく、軽〜中等症例に好まれます。

🧩(3)免疫調整薬(アザチオプリン・6-MP・メトトレキサート)

- 炎症を長期的に抑える「維持療法薬」。

- ステロイドの代わりに免疫を調整して再燃を防ぐ。

- 効果発現まで2〜3か月かかるが、長期的には安定性が高い。

📉 服用中は定期的な血液検査(白血球・肝機能チェック)が必要。

🧬(4)生物学的製剤(Biologics)

➡️ 2025年の主力治療。炎症性サイトカインを直接ブロックします。

| 分類 | 作用機序 | 代表薬 | 投与方法 |

|---|---|---|---|

| 抗TNFα抗体 | 炎症を起こすTNFαを抑制 | インフリキシマブ(レミケード®) アダリムマブ(ヒュミラ®) ゴリムマブ(シンポニー®) | 注射または点滴 |

| 抗IL-12/23抗体 | IL-12とIL-23をブロック | ウステキヌマブ(ステラーラ®) | 初回点滴→以後皮下注射 |

| 抗α4β7インテグリン抗体 | 炎症細胞の腸への進入を防ぐ | ベドリズマブ(エンタイビオ®) | 点滴 |

| 抗IL-23単独抗体(新世代) | IL-23のみを特異的に抑える | リサンキズマブ(スキリージ®) | 2023年日本承認/2025年主力に |

📊 抗TNF製剤で寛解導入率約80%、

IL-23抗体では再燃率を半減するデータ(Lancet 2025)。

🔵(5)JAK阻害薬(経口分子標的薬)

- 2025年に注目されている新しい選択肢。

- 炎症シグナル(JAK-STAT経路)を内側からブロック。

- 服用が簡単で、注射が不要。

代表例:

- ウパダシチニブ(リンヴォック®):2023年日本承認 → 2025年に適応拡大。

- フィルゴチニブ(ジセレカ®):中等症〜重症例に有効。

📘 効果は生物学的製剤と同等ながら、経口なので利便性が高い。

ただし感染症リスクに注意。

⚫(6)その他の治療・研究中薬

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 抗IL-6抗体(トシリズマブ) | 難治例で臨床試験中(2025年 第II相) |

| S1P受容体調節薬 | 炎症細胞の移動を制御(開発段階) |

| マイクロバイオーム療法 | 腸内細菌バランスの改善を狙う(京都大・慶大で臨床試験中) |

🥤 3. 栄養療法(腸を休ませて炎症を抑える)

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 経腸栄養(エレンタール®など) | アミノ酸主体の栄養を摂取し、腸の負担を軽くする |

| 成分栄養法(EN療法) | 1日1,200〜1,800kcalを経口またはチューブで補う |

| 目的 | 炎症抑制・栄養改善・寛解維持・術後再発予防 |

📘 栄養療法は副作用がなく、再燃防止率を30〜40%改善する報告もあります。

🩻 4. 外科的治療(合併症への対応)

🧠 手術が必要になる主なケース

- 腸の狭窄(通過障害)

- 腸瘻(腸と腸/腸と皮膚がつながる)

- 腸膿瘍・穿孔などの感染性合併症

💬 手術後のポイント

- 手術で一時的に症状は改善しても、「再発」は起こり得る。

- 術後1年以内の再燃を防ぐため、生物学的製剤を併用するのが主流(NEJM 2024)。

📊 5. 治療効果と長期予後(2025年データ)

| 指標 | 結果 | 備考 |

|---|---|---|

| 寛解導入率 | 約85〜90% | 抗TNFまたはIL-23抗体で達成 |

| 1年寛解維持率 | 約70% | 継続投与で再燃抑制 |

| 手術率(10年) | 約20〜25% | 生物学的製剤導入で減少傾向 |

| 10年生存率 | 約98% | 一般人とほぼ同等 |

📘 現在では「治療を続ければ普通に生活できる病気」とされています。

🧩 6. まとめ

| 治療カテゴリー | 目的 | 代表的薬剤・方法 |

|---|---|---|

| 炎症抑制 | 5-ASA・ステロイド | メサラジン、プレドニゾロン |

| 免疫調整 | 再燃防止・維持 | アザチオプリン、6-MP、メトトレキサート |

| 生物学的製剤 | 強力な抗炎症 | インフリキシマブ、ウステキヌマブ、リサンキズマブ |

| 経口分子標的薬 | 新世代治療 | ウパダシチニブ(JAK阻害) |

| 栄養療法 | 腸の安静と再燃予防 | エレンタール®など |

| 外科治療 | 狭窄・瘻孔などの合併症 | 必要最小限の手術+薬併用 |

📘 要点まとめ:

クローン病は「治せない病気」ではなく、

「コントロールできる病気」へと変わっています。

現在は、生物学的製剤+経口薬の併用で、10年以上再燃しない人も多数。

重要なのは「治療を続ける」「禁煙」「医師と連携して早期対応」です。

<クローン病>の日常生活の注意点

<クローン病(Crohn’s disease)>は、日常生活の工夫で再燃(炎症の再発)を防ぎ、長く安定した状態(寛解)を維持できる病気です。

2025年現在では、薬物治療だけでなく、

「食事・睡眠・ストレス・喫煙・感染対策」の5本柱を整えることが、再燃予防に最も効果的とされています。

以下に、最新ガイドライン(日本消化器病学会2024/Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025)を基に

実践的な生活上の注意点をまとめます👇

🍱 1. 食事(Diet):腸を休ませる・刺激しない・栄養をとる

🥣 基本の考え方

「腸を守る=低脂肪・低刺激・高たんぱく・消化のよい食事」

| 食べ方・習慣 | 内容 |

|---|---|

| 🍽 少量を回数多く | 1回量を減らして、1日4〜5回に分けて食べる |

| 🥄 よく噛む | 消化負担を減らす |

| 🧊 冷たい・熱すぎる料理は避ける | 腸の蠕動を刺激しすぎる |

| 🚫 脂っこい・揚げ物・辛いものは控える | 炎症を刺激する |

| 🧃 アルコール・炭酸飲料は避ける | 粘膜を刺激しやすい |

| 🥛 乳製品は人により注意 | 下痢を悪化させることがある(乳糖不耐) |

🥦 おすすめ食品

- 白身魚、鶏むね肉、豆腐、卵、じゃがいも、にんじん、かぼちゃ、うどん、おかゆ

- バナナ、リンゴのすりおろしなどのやわらかい果物

- オリーブオイルなどの良質脂質を少量

⚠️ 控えるべき食品

- 揚げ物、ベーコン・ソーセージなどの加工肉

- 高脂肪乳製品(生クリーム、チーズ類)

- 唐辛子、にんにく、カレーなど刺激物

- ごぼう・こんにゃく・きのこなど繊維が硬い食材

💬 再燃期には「成分栄養(エレンタール®)」などで腸を休ませる栄養療法が行われることもあります。

🚬 2. 喫煙(Smoking):再燃・手術リスクを倍増させる

- クローン病で最も悪影響が大きい生活習慣が「喫煙」です。

- 喫煙者は非喫煙者の約2倍再燃しやすく、手術率も上がることが分かっています。

- 禁煙により再燃率が半分以下になるデータも(Gut 2024)。

📘 **禁煙は「最強の再燃予防薬」**です。

😌 3. ストレスと生活リズム

- ストレス・過労・睡眠不足は、免疫のバランスを崩し再燃を誘発します。

- 完全なストレスゼロは不可能なので、「発散法」を持つことが大切。

🧘♂️ ストレス対策の例

- 睡眠7時間以上(体の修復を促進)

- 趣味・散歩・深呼吸・軽い運動を習慣に

- 「疲れたら早めに休む」を優先

- 病気の情報を正しく知り、不安を減らす

📘 (出典:Journal of Psychosomatic Research 2024)

☀️ 4. 運動と活動

- 適度な運動は血流を良くし、ストレスホルモンを抑える働きがあります。

- ただし、激しい運動や過度な筋トレは腸への負担に。

| 状態 | おすすめ運動 |

|---|---|

| 寛解期 | ウォーキング、ヨガ、ストレッチ、軽い筋トレ |

| 再燃期 | 体を休め、十分な睡眠をとる |

💊 5. 薬の自己判断中止は絶対NG

- 症状が落ち着いても、腸の奥では炎症が続いていることがあります。

- 薬を勝手にやめると、数週間〜数か月で再燃するケースが多いです。

- 再燃を繰り返すと、腸が硬くなり(線維化)、将来的に狭窄・手術が必要になります。

📘 「自覚症状がなくても治療を続ける」が鉄則です。

🦠 6. 感染予防(免疫抑制中の注意)

治療薬(生物学的製剤・免疫抑制剤)で免疫が弱くなるため、感染対策も大切です。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 🧼 手洗い・うがい | 外出・食事前・帰宅後に必ず実施 |

| 😷 マスク | 人混み・風邪流行期には着用 |

| 💉 ワクチン | インフルエンザ・肺炎球菌・コロナは推奨(生ワクチンは避ける) |

| 🩸 定期検査 | 肝機能・白血球数のチェック |

📘 「ちょっとした風邪でも早めに医師に相談」が安全です。

👩⚕️ 7. 定期通院と検査

| 検査 | 頻度 | 目的 |

|---|---|---|

| 血液検査(CRP・アルブミン) | 1〜2か月ごと | 炎症・栄養状態の確認 |

| 便カルプロテクチン | 3〜6か月ごと | 腸内炎症の早期発見 |

| 内視鏡検査 | 1〜2年ごと | 潰瘍・がんリスク確認 |

| MRI/CTエンテログラフィー | 必要に応じて | 小腸の狭窄や瘻孔確認 |

📊 定期検査で再燃を早期発見できれば、重症化を防げます。

🚻 8. 仕事・学校・妊娠・旅行など

- 寛解期なら、ほとんどの社会活動が可能です。

- 女性でも妊娠・出産が可能(寛解維持中であれば母子とも安全)。

- 旅行時は、薬・保険証・診断書を持参し、現地の病院も確認しておくと安心。

📘 クローン病の人の就労継続率は約90%(Japan IBD registry 2024)。

⚠️ 9. 再燃のサイン(早期対応が鍵)

| サイン | 対応 |

|---|---|

| 下痢・腹痛・微熱 | 2〜3日以上続く場合は医師へ |

| 体重減少・食欲低下 | 栄養状態の悪化サイン |

| 肛門周囲の痛み・腫れ | 瘻孔・膿瘍の可能性 |

| 血便・倦怠感 | 再燃・貧血のサイン |

📘 早めに受診すれば「薬の調整だけで済む」ケースが多いです。

🧩 10. まとめ(2025年版)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 食事 | 低脂肪・低刺激・高たんぱく・分食 |

| 禁煙 | 最重要。再燃・手術リスクを半減 |

| ストレス管理 | 睡眠・趣味・軽運動でバランス維持 |

| 感染予防 | 手洗い・マスク・ワクチン接種 |

| 薬管理 | 自己中断NG。定期通院を継続 |

| 検査 | 血液・便・内視鏡で再燃を早期発見 |

| 生活 | 寛解維持で仕事・旅行・妊娠も可能 |

📘 要点まとめ:

クローン病は、薬と生活管理を両立すれば

「普通の生活・寿命を送れる慢性疾患」です。

最も重要なのは「禁煙」「継続治療」「ストレスケア」。

これだけで再燃リスクは大きく減ります。