目次

<潰瘍性大腸炎>はどんな病気?

<潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)>は、

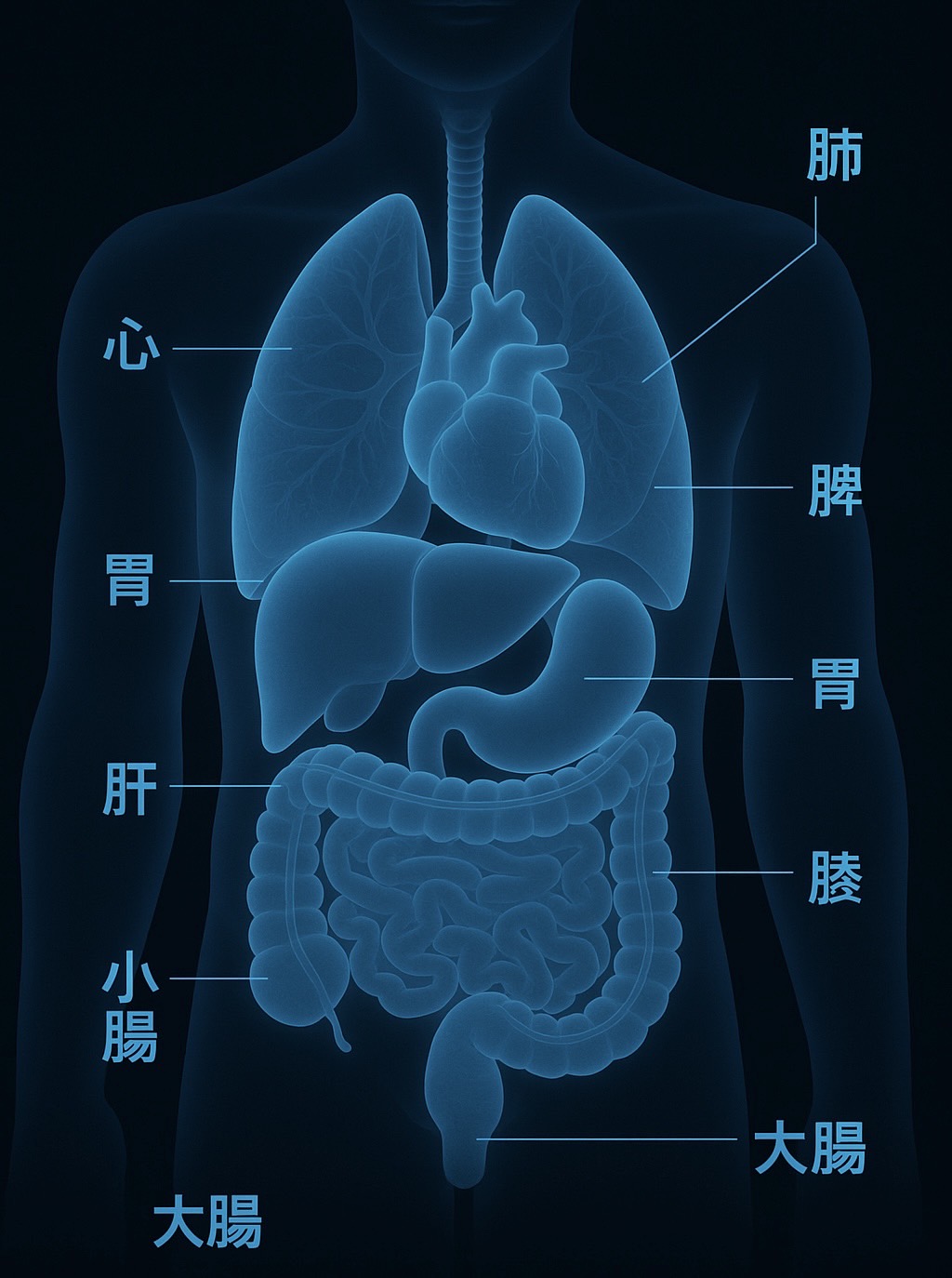

大腸(特に直腸から連続的に広がる)粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が起こる自己免疫性の腸疾患です。

体の免疫システムが誤って腸粘膜を攻撃してしまうことが原因と考えられています。

- 🧬 1. 病気の特徴

- ⚠️ 2. 主な症状

- 📍 3. 炎症の範囲による分類

- 🔬 4. 原因(わかっていること/わかっていないこと)

- 🩺 5. 診断

- 💊 6. 治療の基本

- 📈 7. 経過と予後

- 🧩 8. まとめ

- 🌏 1. 世界全体の有病率(2025年時点)

- 🇯🇵 2. 日本国内の最新データ(厚生労働省・2025年)

- 📈 3. 患者数増加の背景

- 🧩 4. 年齢分布(2025年国内推計)

- 🔢 5. まとめ(2025年時点)

- 🧬 1. 遺伝的要因(体質の影響)

- 🦠 2. 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の乱れ

- 🧫 3. 免疫異常(炎症の暴走)

- 🍔 4. 環境・生活習慣因子

- 💥 5. 腸のバリア機能異常(上皮障害)

- 🧩 6. 総合的にみた発症モデル(2025年現在の理解)

- ✅ 7. まとめ

- 🧬 1. 遺伝の関わり方

- 👨👩👧 2. 家族内発症の頻度

- 🌍 3. 民族・遺伝的背景

- ⚙️ 4. 遺伝子+環境の「発症モデル」

- 🧩 5. まとめ

- 🩺 1. 病気の基本的な経過パターン

- 🕒 2. 経過の一般的な流れ(初期〜長期)

- ⚠️ 3. 経過中に起こり得る合併症

- 💊 4. 治療による経過改善(2025年データ)

- 🌈 5. 寛解維持のポイント(生活・予防)

- 🧠 6. まとめ

- 🩺 治療の基本的な枠組み

- 💊 主な治療薬・治療カテゴリ(2025年最新)

- 📋 2025年ガイドラインからの主な推奨(重要ポイント)

- ✅ 実際の治療フロー(典型例)

- ⚠️ 考慮すべき点・治療時の注意

- 🍽 1. 食事のポイント

- 💊 2. 薬の管理と通院

- 🧘♀️ 3. ストレスと生活リズム

- 🚶♂️ 4. 運動と体力づくり

- 💉 5. 感染・ワクチン対策

- 🩸 6. 貧血・栄養不足の対策

- 🧠 7. 精神的サポート・社会生活

- ✅ まとめ

🧬 1. 病気の特徴

- 炎症は 大腸の内側(粘膜)に限局 して起こる。

- 症状は 寛解(おだやかな時期)と再燃(悪化期) を繰り返す。

- 感染ではなく、自己免疫・腸内細菌・遺伝・ストレス などが関与。

- 若年成人(20〜30代)に発症が多く、日本でも増加傾向。

⚠️ 2. 主な症状

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 💩 下痢 | 特に粘液や血液を伴う「血便」 |

| 🩸 血便 | 大腸粘膜の炎症・潰瘍から出血 |

| 🤕 腹痛・腹部不快感 | 特に左下腹部に多い |

| ⚖️ 体重減少 | 栄養吸収低下や食欲減退による |

| 😣 発熱・倦怠感 | 炎症が強いと全身症状も出現 |

📍 3. 炎症の範囲による分類

| 型 | 炎症の範囲 | 特徴 |

|---|---|---|

| 直腸炎型 | 直腸のみに炎症 | 排便時の出血が主症状 |

| 左側大腸炎型 | 直腸〜下行結腸まで | 下腹部痛・血便が多い |

| 全大腸炎型 | 大腸全体 | 発熱・体重減少など全身症状あり |

🔬 4. 原因(わかっていること/わかっていないこと)

| 因子 | 内容 |

|---|---|

| 免疫異常 | 自己免疫反応で腸の粘膜が攻撃される |

| 遺伝 | 家族内発症あり(特に白人で多い) |

| 腸内細菌 | 特定の腸内菌叢バランスの乱れが関与 |

| ストレス | 再燃のきっかけになることがある |

| 環境 | 食生活の欧米化(高脂肪・低繊維)が関与 |

📘 出典:The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025; 日本消化器病学会ガイドライン2025

🩺 5. 診断

- 大腸内視鏡検査(粘膜のびらん・潰瘍・連続性炎症)

- 生検(病理で炎症細胞の浸潤を確認)

- 血液検査(CRP上昇、貧血)

- 便中カルプロテクチン(腸内炎症マーカー)

💊 6. 治療の基本

目標は「炎症を抑え、寛解を維持する」こと。

| 段階 | 治療法 |

|---|---|

| 軽症〜中等症 | 5-ASA製剤(メサラジン、サラゾスルファピリジン) |

| 中等症〜重症 | ステロイド、免疫抑制薬(アザチオプリンなど) |

| 難治例 | 生物学的製剤(抗TNF抗体、JAK阻害薬など) |

| 合併症・穿孔など | 外科的治療(大腸切除術)も検討 |

📈 7. 経過と予後

- 治療で約90%が寛解状態を維持可能。

- 発症10年以上の全大腸炎型では、大腸がんのリスクが上昇するため定期内視鏡が必要。

🧩 8. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 分類 | 自己免疫性炎症性腸疾患(IBD) |

| 主な部位 | 大腸(特に直腸側から連続的) |

| 主症状 | 血便・下痢・腹痛・倦怠感 |

| 原因 | 免疫異常+環境・遺伝・腸内細菌 |

| 経過 | 再燃と寛解を繰り返す慢性疾患 |

| 予後 | 適切治療で日常生活は可能(がんリスクあり) |

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎は「免疫が腸を攻撃してしまう病気」。

下痢・血便を繰り返すが、薬で炎症を抑えれば多くの人が普通に生活できます。

<潰瘍性大腸炎>の人はどれくらい?

<潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)>は、もともと欧米に多い病気でしたが、近年は日本を含むアジア諸国でも急増しています。

2025年時点での国内外の最新データを以下にまとめます👇

🌏 1. 世界全体の有病率(2025年時点)

| 地域 | 有病率(人口10万人あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 北米(米国・カナダ) | 約250〜350人 | 世界で最も高い水準 |

| 欧州(北欧・英国) | 約200〜300人 | 長期安定傾向 |

| アジア(日本・韓国・中国など) | 約150〜200人(増加中) | 特に日本と韓国で急増中 |

| 南米・アフリカ | 約20〜50人 | まだ少ないが増加傾向 |

📘 出典:The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025, Nature Reviews Gastroenterology 2025

🇯🇵 2. 日本国内の最新データ(厚生労働省・2025年)

- 登録患者数(特定医療費受給者証の交付件数ベース):

約28万人(2025年3月時点)

→ 10年前(2015年:16万人)から約1.7倍に増加しています。 - 有病率:人口10万人あたり約220〜230人(推定)。

- 発症年齢:20〜30代が最多、次いで10代後半〜40代。

- 男女比:男性やや多め(約1.2:1)

📘 出典:厚生労働省 難病情報センター「潰瘍性大腸炎(令和6年度報告)」

📈 3. 患者数増加の背景

- 食生活の欧米化(高脂肪・低食物繊維)

- 清潔な環境による免疫バランス変化(「衛生仮説」)

- 医療技術の進歩による診断率の向上

- 社会的ストレスやライフスタイルの変化

🧩 4. 年齢分布(2025年国内推計)

| 年齢層 | 割合 | 特徴 |

|---|---|---|

| 10代〜30代 | 約55% | 発症のピーク。学業・仕事への影響が大きい。 |

| 40代〜60代 | 約30% | 長期経過例・再燃寛解を繰り返す。 |

| 70歳以上 | 約15% | 高齢発症型が増加中。免疫抑制薬の副作用管理が課題。 |

🔢 5. まとめ(2025年時点)

| 指標 | 日本 | 世界平均 |

|---|---|---|

| 有病率 | 約220〜230人/10万人 | 約200人/10万人 |

| 推定患者数 | 約28万人 | 約500万人 |

| 男女比 | 男性1.2:女性1.0 | ほぼ同等 |

| 発症年齢ピーク | 20〜30代 | 同様 |

| 増加傾向 | 継続中(年率+3〜5%) | 高所得国ではやや頭打ち |

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎は日本でも急増しており、

2025年には 約28万人 が治療を受けている「指定難病」のひとつです。

特に20〜30代の若年層に多く、生活習慣や免疫環境の変化が背景にあります。

<潰瘍性大腸炎>の原因は?

<潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)>は、なぜ発症するのか完全には解明されていませんが、

2025年時点では「遺伝的素因 × 腸内環境 × 免疫の暴走 × 外的要因(食事・ストレスなど)」が複合的に関与して起こることが明らかになっています。

以下に、最新の研究知見をもとに詳しく説明します👇

🧬 1. 遺伝的要因(体質の影響)

- UCの発症には約200種類以上の遺伝子多型(SNPs)が関係していると報告されています。

- 特に関与が強いのが以下の遺伝子群です:

| 遺伝子名 | 主な働き | 異常の影響 |

|---|---|---|

| HLA-DRB1 / HLA-DQA1 | 免疫反応の司令塔(抗原提示) | 自己の腸細胞を誤って攻撃 |

| IL23R | 炎症性サイトカイン(IL-23)の受容体 | 炎症を過剰に活性化 |

| JAK2 / STAT3 | サイトカイン信号の伝達 | 炎症のオン・オフ制御が効かなくなる |

| NOD2(Crohn病により強く関与) | 細菌の検知センサー | 腸内細菌との過剰反応 |

📘 出典:Nature Genetics 2025; Gut 2025

つまり、「腸内細菌への防御反応を起こしやすい体質」がベースにあると言えます。

🦠 2. 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の乱れ

- 健常な腸では「善玉菌(例:バクテロイデス、酪酸産生菌)」が粘膜を保護しています。

- UC患者では、

- 善玉菌が減少(バクテロイデス属・ファーミキューテス属など)

- 悪玉菌(エンテロバクター科など)が増加

が確認されています。

- これにより、腸のバリア機能が低下し、免疫が自分の腸粘膜を攻撃し始めるのです。

📘 出典:Cell Host & Microbe 2025, Gut Microbes 2024

🧫 3. 免疫異常(炎症の暴走)

潰瘍性大腸炎は典型的な自己免疫性炎症疾患です。

腸の免疫が「外敵ではなく自分の腸内細胞」を攻撃してしまうことで、炎症が慢性化します。

主なメカニズム:

- 腸内細菌や食物成分を“異物”と誤認

- T細胞(免疫細胞)が過剰反応

- **サイトカイン(IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-23など)**が大量に分泌

- 粘膜上皮細胞が破壊され、潰瘍や出血が起きる

📘 出典:Nature Reviews Immunology 2025

🍔 4. 環境・生活習慣因子

| 因子 | 内容 |

|---|---|

| 食生活の欧米化 | 高脂肪・低繊維の食事が腸内細菌のバランスを崩す |

| 抗生物質の使用歴 | 善玉菌を減らし、免疫寛容を乱す |

| 喫煙・禁煙 | 禁煙後に発症しやすくなる傾向(喫煙はUCを抑える方向に働く例も) |

| ストレス | 自律神経やホルモンを介して炎症を誘発 |

| 感染 | ウイルスや腸内細菌の感染が発症契機になる場合も |

💥 5. 腸のバリア機能異常(上皮障害)

- 腸の粘膜は「バリア」として細菌の侵入を防いでいます。

- UCでは、このバリアを構成するタイトジャンクションという構造が壊れ、

→ 腸の内容物が免疫細胞に接触 → 慢性炎症が持続。

📘 出典:Frontiers in Immunology 2025; J Gastroenterol 2025

🧩 6. 総合的にみた発症モデル(2025年現在の理解)

遺伝的に「炎症を起こしやすい体質」を持つ人が、

食生活・感染・ストレスなどをきっかけに腸内細菌のバランスを崩し、

免疫が自分の腸粘膜を攻撃してしまう――

という“多因子モデル”で説明されています。

✅ 7. まとめ

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝的要因 | IL23R・HLA・JAK2などの免疫関連遺伝子異常 |

| 腸内環境 | 善玉菌減少・悪玉菌増加による炎症誘発 |

| 免疫異常 | サイトカイン過剰(TNF・IL-6・IL-23)による慢性炎症 |

| 環境要因 | 食生活・感染・ストレス・薬剤 |

| バリア機能低下 | 腸上皮の損傷・透過性亢進 |

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎の原因は「免疫の暴走」。

遺伝+腸内環境+生活習慣が重なって腸の粘膜が炎症を起こす。

感染症ではなく、自分の体の免疫が腸を攻撃してしまう病気です。

<潰瘍性大腸炎>は遺伝する?

潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)は、遺伝の影響を受けやすいが、単純に「親から子へ確実に遺伝する病気」ではない、というのが2025年時点の医学的結論です。

つまり、「遺伝的な体質+環境(食生活・腸内細菌・免疫反応)」が組み合わさって発症します。

🧬 1. 遺伝の関わり方

潰瘍性大腸炎は「多因子遺伝性疾患」です。

1つの遺伝子異常で起こる病気ではなく、複数の免疫関連遺伝子が少しずつ発症リスクを高めるタイプです。

| 遺伝子群 | 関連する機能 | 働きの異常 |

|---|---|---|

| HLAクラスII(HLA-DRB1など) | 免疫の司令塔 | 自己の腸粘膜を攻撃する誤反応が起こる |

| IL23R・IL12B | 炎症性サイトカイン(IL-23)経路 | 炎症が過剰に持続する |

| JAK2・STAT3 | サイトカイン信号伝達 | 炎症のオン/オフ制御が効かなくなる |

| ECM1・MUC2 | 腸粘膜バリア形成 | バリアが壊れ、細菌が侵入しやすくなる |

📘 出典:Nature Genetics 2025, Gut 2025

👨👩👧 2. 家族内発症の頻度

- 一般人口における発症率:約0.2%(=1000人に2人)

- 家族にUC患者がいる場合の発症率:約3〜8%(=50人に1人程度)

- 一卵性双生児での一致率:約10〜15%

→ **「遺伝は影響するが、必ず発症するわけではない」**ということが分かります。

📘 出典:The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025, 日本消化器病学会ガイドライン2025

🌍 3. 民族・遺伝的背景

- 欧米(特に北欧・ユダヤ系)で発症率が高く、特定の遺伝的背景が関与していることが知られています。

- 日本・韓国・中国でも急増中で、**環境要因(食生活・腸内細菌変化)**が遺伝素因に加わっていると考えられます。

⚙️ 4. 遺伝子+環境の「発症モデル」

潰瘍性大腸炎は、“遺伝子が発症のスイッチを持っている体質”の人が、

食生活・感染・ストレスなどで腸内環境が乱れることで、免疫が暴走して発症する。

たとえば:

- 両親ともに健常 → 発症率0.2%

- 親のどちらかがUC → 発症率5%前後

- 両親ともUC → 約30%程度(ただし極めてまれ)

🧩 5. まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝形式 | 多因子遺伝(単一遺伝子ではない) |

| 発症リスク | 家族にUCがあると5〜10倍に上昇 |

| 一卵性双生児の一致率 | 約10〜15% |

| 環境要因 | 食生活・腸内細菌・ストレスなど |

| 結論 | 「遺伝しやすい体質」はあるが、発症は環境次第 |

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎は「遺伝病」ではなく、「遺伝的に発症しやすい体質を持つ自己免疫疾患」。

親がUCでも、ほとんどの子どもは発症しない。

ただし、家族歴がある場合は腸の不調を早めに受診することが大切です。

<潰瘍性大腸炎>の経過は?

<潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)>は、**「再燃と寛解を繰り返す慢性炎症性腸疾患」**です。

つまり、症状が悪化(再燃)する時期と、落ち着いて安定(寛解)する時期を何度も行き来するのが特徴です。

2025年時点の医学データをもとに、経過の典型的パターンと長期見通しを整理します👇

🩺 1. 病気の基本的な経過パターン

潰瘍性大腸炎は、多くの患者さんが以下のいずれかの経過をとります。

| 経過タイプ | 割合 | 特徴 |

|---|---|---|

| 再燃寛解型(最も多い) | 約80〜85% | 症状の悪化と改善を周期的に繰り返す。治療で寛解を維持しやすい。 |

| 慢性持続型 | 約10〜15% | 軽度の炎症や下痢・血便が長期間続く。完全に寛解しにくい。 |

| 急性重症型(劇症型) | 約5%未満 | 発症直後から重度炎症。入院や手術が必要な場合も。 |

📘 出典:日本消化器病学会ガイドライン2025、The Lancet Gastroenterology 2025

🕒 2. 経過の一般的な流れ(初期〜長期)

🩸 発症期

- 最初は「軽い下痢・血便」などから始まることが多く、

感染性腸炎などと区別がつきにくい時期があります。 - 初期治療(5-ASA製剤など)で多くは改善。

🌿 寛解導入期

- 抗炎症薬・ステロイドなどで炎症を鎮め、「寛解」(症状が消失)を目指す。

- 約8〜9割の患者が初回治療で寛解導入に成功します。

🌤 寛解維持期

- メサラジン(5-ASA)や免疫調整薬で炎症を抑えながら、再燃を防ぐ。

- 寛解を保つ期間は個人差がありますが、

平均1〜3年に1回再燃する人が多いです。 - 生物学的製剤(抗TNF・抗IL-23抗体など)で長期寛解を得られる人も増えています。

🔥 再燃期

- ストレス、感染、薬の中断、生活リズムの乱れなどをきっかけに発作的に悪化。

- 1〜2週間で血便・下痢・発熱・貧血などの症状が強まります。

- 発作を早期に察知して治療強化すれば、多くは入院せず改善。

🧩 長期経過(10年以上)

| 年数 | 状況 |

|---|---|

| 発症後5年 | 約80%が薬物治療で社会生活を維持可能 |

| 発症後10年 | 約50〜60%が長期寛解を維持/10〜15%が外科手術を経験 |

| 発症後20年 | 約10〜15%で大腸がんや前がん病変リスクが上昇(定期内視鏡が必要) |

📘 出典:Gut 2025; Journal of Crohn’s and Colitis 2024

⚠️ 3. 経過中に起こり得る合併症

| 種類 | 内容 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 大腸がん | 炎症が長年続くことで発生リスク増加 | 発症10年以降にリスク上昇(全大腸炎型) |

| 中毒性巨大結腸症 | 大腸が強く拡張し穿孔リスク | 急性重症型で稀に発生 |

| 関節炎・ぶどう膜炎・皮膚炎 | 免疫異常による腸外症状 | 約10〜15% |

| 貧血・栄養障害 | 慢性出血や吸収不良 | 約20〜30% |

💊 4. 治療による経過改善(2025年データ)

- 生物学的製剤(抗TNF・抗IL-23・JAK阻害薬) の登場により、

「長期寛解率(5年以上炎症なし)」は 約40%→65% に上昇。 - ステロイド依存例・再燃例も減少傾向。

- 外科手術率(大腸全摘)はかつて30%→現在は 10%未満 に低下。

📘 出典:Nature Reviews Gastroenterology 2025

🌈 5. 寛解維持のポイント(生活・予防)

- 薬を自己中断しない(再燃の最大リスク)

- ストレス・睡眠不足を避ける

- 定期検査で炎症の「前ぶれ」を早期発見

- バランスのとれた食事と水分補給

- 年1回の内視鏡でがんリスクをチェック

🧠 6. まとめ

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 病気の性質 | 再燃と寛解を繰り返す慢性炎症性疾患 |

| 経過の型 | 再燃寛解型が約80% |

| 寛解導入成功率 | 約80〜90% |

| 長期寛解維持率(2025年) | 約65% |

| 手術率 | 約10%未満(治療進歩で減少) |

| がんリスク | 発症10年以上で上昇(定期内視鏡で予防可能) |

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎は「治る病気」ではなく「コントロールできる病気」。

適切な治療を続ければ、多くの人が仕事・旅行・家庭生活を普通に送れる時代になっています。

<潰瘍性大腸炎>の治療法は?

<潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)>の治療法について、2025年時点での最新のガイドライン・エビデンスを参照して整理します。なお、治療は症状の重さ・範囲(直腸型・左側結腸型・全大腸炎型)・合併症などによって個別に決定されるため、以下はあくまでも「一般的な流れ・考え方」です。実際には主治医と相談のうえ決定してください。

🩺 治療の基本的な枠組み

治療の目的は主に次の3つです。

- 炎症を鎮めて「寛解(症状が消える・軽くなる状態)」を得る(導入療法)

- 寛解になった状態を維持する(維持療法)

- 長期的合併症(大腸がん・中毒性巨大結腸症など)を予防・管理する

症状の軽重や範囲によって、まずは経口薬・直腸薬で対処し、軽快しなければ「先進薬(生物学的製剤・JAK阻害薬など)」へステップアップという段階的アプローチが標準です。2025年時点では、より早期に「ステップアップ」ではなく「先進薬を導入する」戦略が強く推奨されるようになっています。 American Gastroenterological Association+2Lippincott+2

💊 主な治療薬・治療カテゴリ(2025年最新)

軽症〜中等症の場合

- 5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤:経口メサラジンなど。直腸型/左側結腸型には直腸(注腸・坐剤)5-ASA併用が推奨されます。 Lippincott+1

- 局所ステロイド(直腸投与):直腸型・左側結腸型で5-ASAが不十分な場合に用いられます。 Lippincott

- 経口ステロイド(全大腸炎型・中等症以上):5-ASAで効果不十分な場合に導入。 Lippincott+1

中等症〜重症・難治例の場合

- 生物学的製剤/分子標的薬:2025年のガイドラインでは、以下の薬が強く推奨されています:

- 抗-TNF抗体(例:インフリキシマブ、ゴリムマブ、アダリムマブ) American Gastroenterological Association+1

- 抗-インテグリン抗体(例:ベドリズマブ) Guideline Central+1

- JAK阻害薬(例:ウパダシチニブ) Lippincott

- S1P受容体モジュレータ(例:オザニモド、エトラシモド) Guideline Central

- IL-23p19阻害薬(例:リサンキズマブ、ガセルクマブ、ミリキズマブ)も登場・検討対象となっています。 DDW News+1

- 免疫調整薬(チオプリン、メトトレキサートなど):維持療法/併用療法として用いられますが、2025年のガイドラインでは単独導入は慎重に検討となっています。 American Gastroenterological Association+1

外科的治療

- 医薬品で制御不可能な重症例(中毒性巨大結腸症・穿孔・重度出血・がん合併など)では**大腸切除(全摘など)**が検討されます。 メドスケープ+1

📋 2025年ガイドラインからの主な推奨(重要ポイント)

- 軽〜中等症の左側結腸炎・直腸炎では、直腸5-ASAエネマ/坐剤+経口5-ASA併用がより有効との強い推奨あり。 Lippincott+1

- 中等症〜重症例において、5-ASAだけで遷延させるよりも、早期から“先進治療(生物学的/JAK/S1P)”を導入する方が望ましいというステップアップ戦略の変更傾向。 American Gastroenterological Association+1

- 維持療法では、寛解後も5-ASAを少量でも継続する/または生物学的薬やJAK阻害薬などを継続することで再燃リスクが低下。 Lippincott

✅ 実際の治療フロー(典型例)

- 発症・初回:5-ASA製剤で導入 → 効果がなければ局所/経口ステロイドを併用

- 寛解導入成功:維持療法に移行(5-ASA継続)

- 再燃または初期から中等症以上の場合:生物学的/JAK/S1P治療へ早期移行

- 寛解維持中でも定期フォロー・検査(炎症マーカー・内視鏡)を継続

- 手術適応の合併症発生時:消化器外科で検討

⚠️ 考慮すべき点・治療時の注意

- 生物学的薬・JAK阻害薬・S1Pモジュレータでは感染リスク・心血管リスク・肝障害・悪性腫瘍等の副作用に注意が必要。

- 長期間ステロイド使用は骨粗鬆症・代謝異常・感染リスクを増大させるため、なるべく早く減量・中止を目指す。

- 薬剤導入・変更時には、腸内細菌・生活習慣・栄養状態・他の薬との併用も考慮。

- 内視鏡によるがんスクリーニングは、発症10年以上、また全大腸炎型では必須となっています。

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎の治療は、まず「炎症を鎮めて寛解を得る」こと、次に「寛解の状態を維持する」こと。

2025年現在では、従来の5-ASA/ステロイドに加えて、「早期から生物学的薬・JAK阻害薬・S1Pモジュレータなどの先進薬を導入する」戦略が標準化されつつあります。

<潰瘍性大腸炎>の日常生活の注意点

<潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)>は、薬で炎症を抑えるだけでなく、日常生活で「再燃(悪化)」を防ぐ工夫がとても大切です。

2025年の最新ガイドライン(日本消化器病学会・米国ACG など)を参考に、生活上の注意点を分かりやすく整理します👇

🍽 1. 食事のポイント

炎症があるとき(再燃期)と、落ち着いているとき(寛解期)で注意点が少し異なります。

✅ 寛解期(落ち着いている時)

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| バランス重視 | 炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミンをバランスよく。特に魚・豆腐・卵など良質タンパク質を。 |

| 脂質を控えめに | 揚げ物・脂身の多い肉・バターは控える。オリーブオイルや魚油などの不飽和脂肪酸が望ましい。 |

| 食物繊維は「溶けるタイプ」から | りんご・にんじん・かぼちゃ・オートミールなどの水溶性繊維は腸を守る。ごぼうやキャベツなど不溶性繊維は控えめに。 |

| 乳製品は少量ずつ試す | 人によって乳糖不耐があり、腹部症状を悪化させることも。ヨーグルトから少量を試す。 |

| アルコール・刺激物を避ける | 香辛料・コーヒー・酒類は腸の蠕動を刺激し、炎症再燃の引き金になることがあります。 |

⚠️ 再燃期(悪化時)

- 消化の良い おかゆ・うどん・白身魚・豆腐・卵・野菜スープ などを中心に。

- 生野菜・揚げ物・繊維の多い食品は避ける。

- 一度にたくさん食べず、少量を4〜5回に分けて食べる。

📘 出典:日本消化器病学会ガイドライン2025、The Lancet Gastroenterology 2025

💊 2. 薬の管理と通院

- 寛解していても 薬を自己判断で中断しない。再燃率が2〜3倍に上がります。

- 特に メサラジン(5-ASA) は「炎症を抑える」だけでなく「がん予防効果」もあるため、継続が重要。

- 生物学的製剤・JAK阻害薬などを使用している場合、感染予防(風邪・インフル・COVID) が必須。

- 3〜6か月ごとに血液検査・便検査(カルプロテクチン)・年1回の内視鏡検査 を行い、炎症やがんの早期変化を確認。

🧘♀️ 3. ストレスと生活リズム

| 要因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 精神的ストレス | 自律神経が乱れ、免疫反応を促進 | 深呼吸・瞑想・趣味・カウンセリング |

| 睡眠不足 | 炎症性サイトカイン(IL-6など)上昇 | 毎日7時間前後の睡眠を確保 |

| 過労・不規則生活 | 再燃リスク増加 | 食事・睡眠・排便リズムを一定に |

| 喫煙・飲酒 | UC悪化の報告あり | 禁煙・節酒を徹底 |

🚶♂️ 4. 運動と体力づくり

- 寛解期には軽〜中程度の運動(ウォーキング・ヨガ・ストレッチ・軽い筋トレ) が推奨。

→ 腸の血流・自律神経の安定・ストレス緩和に効果的。 - 再燃期は安静にし、症状が落ち着いてから再開。

💉 5. 感染・ワクチン対策

- 生物学的製剤や免疫抑制薬を使用中の人は免疫力が下がるため、感染予防が重要。

- 不活化ワクチン(インフルエンザ・肺炎球菌・B型肝炎など) は接種可。

- 生ワクチン(麻疹・風疹・水痘など) は使用中は原則禁止。

- 外出時のマスク・手洗い・うがいは再燃予防にも有効。

🩸 6. 貧血・栄養不足の対策

潰瘍性大腸炎では出血や吸収障害により、鉄・亜鉛・ビタミンD・葉酸 が不足しがち。

→ 医師に相談し、鉄剤・サプリ・栄養補助食品を適切に補う。

特に女性や長期寛解維持者でも油断禁物。

🧠 7. 精神的サポート・社会生活

- 発作時は仕事・学校の調整が必要になるため、上司・教員に事前共有しておくと安心。

- 「潰瘍性大腸炎は指定難病」であり、医療費助成制度(特定医療費受給者証) が利用できます。

- 同病の患者会(IBDネットワークなど)での交流も有効です。

✅ まとめ

| 分野 | 具体的な注意点 |

|---|---|

| 食事 | 消化に良く、低脂肪・低刺激。再燃期は柔らかい食事。 |

| 薬 | 自己中断禁止。寛解維持薬を継続。 |

| ストレス | 睡眠・運動・リラックスを意識。 |

| 感染予防 | ワクチン・手洗い・マスク。 |

| 栄養 | 鉄・亜鉛・ビタミンD補給。 |

| 検査 | 定期フォローで早期再燃やがんを防ぐ。 |

📘 要点まとめ:

潰瘍性大腸炎は「治す」より「上手に共存する」病気。

薬・食事・生活の3本柱を守れば、再燃を最小限に抑えて普通の生活を長く維持できます。

<潰瘍性大腸炎>の最新情報

オベファジモド(Obefazimod:miR-124を標的とした新規薬)の臨床試験(2025)

既に生物学的製剤を使用した患者に対して、オザニモド(Ozanimod:S1P受容体モジュレータ)が有効・安全(2025)