目次

<原発性胆汁性胆管炎>はどんな病気?

**原発性硬化性胆管炎(Primary Sclerosing Cholangitis, PSC)**は、胆管(肝臓から腸へと胆汁を運ぶ管)が慢性的に炎症を起こし、硬化(線維化)して徐々に狭くなる病気です。原因は明確にはわかっていませんが、自己免疫的な反応が関与していると考えられています。

- 🩸 病気の仕組み

- ⚠️ 主な症状

- 🔬 合併しやすい病気

- 🧬 原因と発症メカニズム

- 🩺 診断

- 💊 治療法

- 🕊 日常生活での注意点

- 📊 世界規模でのデータ

- 🇯🇵 日本国内でのデータ

- 🧮 イメージしやすく換算すると

- 🧬 1. 自己免疫異常(根本的なメカニズム)

- 🧬 2. 遺伝的要因

- 🌍 3. 環境因子

- 💉 4. 腸内環境との関連(最近の注目テーマ)

- 🧩 まとめ:多因子発症モデル

- 🧬 1. 「遺伝病」ではない理由

- 👨👩👧👦 2. 家族内発症の傾向

- 🧩 3. 関連が確認されている遺伝子領域

- 🌍 4. 環境要因との組み合わせ

- 🧠 5. 要約

- 🩺 1. 経過の全体像(4段階)

- ⏳ 2. 進行スピードと予後

- 💊 3. 治療による経過の変化

- 🩸 4. 経過中の主な合併症

- 🌿 5. 経過を良くする生活のポイント

- 📈 6. 現在の見通し(2020年代以降)

- 🔹まとめ

- 💊 1. 治療の目的

- 🩺 2. 現在の標準治療

- 🧫 3. 症状別の対症療法

- 🧬 4. 重症例・最終段階の治療

- 🌿 5. 生活面でのサポート療法

- 🔬 6. 研究・開発中の新しい治療(2025年現在)

- 📘 まとめ

- 🧘♀️ 1. 生活全般の基本方針

- 🥗 2. 食事のポイント(肝臓にやさしい食習慣)

- 🚭 3. 禁煙・禁酒は絶対ルール

- 🧴 4. 皮膚のかゆみ(掻痒感)の対策

- 🦴 5. 骨粗しょう症対策

- 🧠 6. 心のケアと社会生活

- 🩺 7. 定期通院と検査の重要性

- 🌿 8. まとめ:日常生活で守るべき8か条

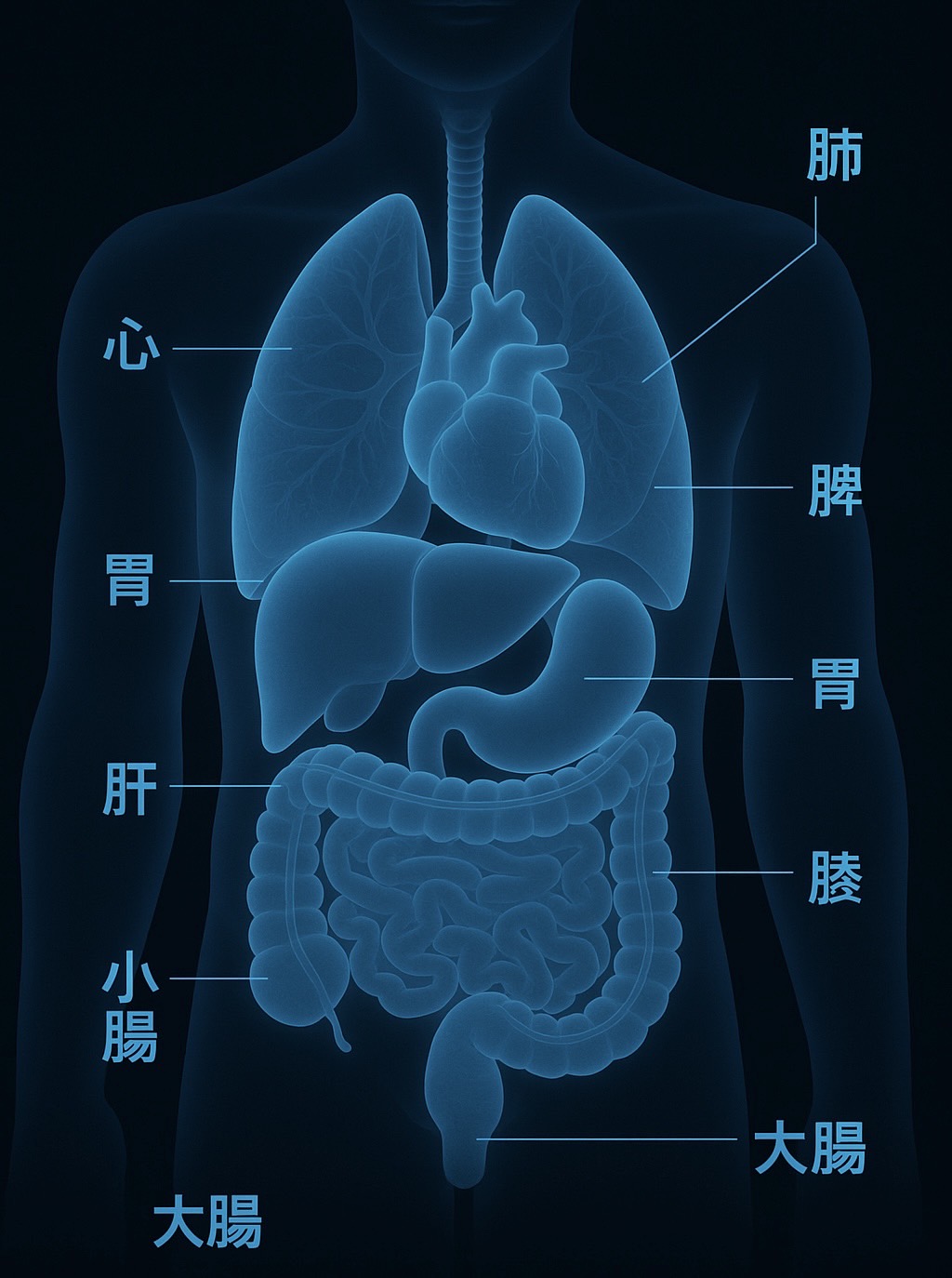

🩸 病気の仕組み

胆管に炎症が起こると、胆汁が流れにくくなり(胆汁うっ滞)、肝臓に胆汁がたまり、肝細胞が傷つきます。これが長期間続くと肝臓が線維化し、最終的に肝硬変や肝不全に進行することもあります。

⚠️ 主な症状

初期は無症状のことも多く、健康診断の血液検査で偶然見つかることがあります。進行すると次のような症状が現れます:

- だるさ、倦怠感

- 皮膚のかゆみ(胆汁酸の蓄積による)

- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

- 発熱や右上腹部の痛み(胆管炎による)

- 体重減少

🔬 合併しやすい病気

- 潰瘍性大腸炎(UC):PSC患者の約70%が合併します。

- 胆管がん(胆道がん):PSC患者は一般よりリスクが高いです。

- 骨粗しょう症や脂溶性ビタミン欠乏:胆汁の流れが悪くなることによる栄養吸収障害。

🧬 原因と発症メカニズム

- 自己免疫説:免疫系が誤って自分の胆管を攻撃する。

- 遺伝的要因:HLA-B8やDR3などの遺伝子型との関連が報告されています。

- 腸内環境異常:腸内細菌と胆道系の免疫反応の関係も注目されています。

🩺 診断

以下の検査を組み合わせて診断します:

- 血液検査(ALPやγ-GTPの上昇)

- MRCPまたはERCP(胆管造影で狭窄と拡張を確認)

- 肝生検(胆管周囲の線維化の確認)

💊 治療法

根本的な治療法はまだ確立されていませんが、以下の方法で進行を抑えたり症状を緩和します。

- ウルソデオキシコール酸(UDCA):胆汁の流れを改善

- 免疫抑制薬(例:ステロイド):症状が強い場合

- 内視鏡的治療(ERCP):胆管の狭窄を拡張

- 肝移植:重症例・肝不全やがん発生時に検討

🕊 日常生活での注意点

- アルコールは極力避ける

- 定期的に肝機能・腸の検査を受ける

- かゆみが強いときは医師に相談(胆汁酸吸着薬などで軽減可能)

- 感染予防のためワクチン(B型肝炎など)接種も有効

<原発性胆汁性胆管炎>の人はどれくらい?

📊 世界規模でのデータ

- 世界での**有病率(prevalence)**のプール(統合)推定値は 18.1人/10万(≒ 18.1/100,000) です。CGH Journal

- 古い報告では、有病率が 14.6/100,000 という見積もりもあります。ランセット+1

- 発症率(年あたり新たに発見される人の割合、incidence)は、世界全体で 1.76人/10万/年 と見積もられています。Lippincott Journals+2PMC+2

- 地域差も大きく、北米・ヨーロッパでは比較的高く、アジア太平洋地域では低めとされる報告があります。e-cmh.org+3ランセット+3PMC+3

- また、Orphanet の報告では、地域によって発生率は 0.33~5.8人/10万/年、有病率は 1.91~40.2人/10万 の範囲とされることもあります。orpha.net

🇯🇵 日本国内でのデータ

- 日本では、2018年時点での調査により、全国で約 3万7,000人程度 が PBC と診断されていると推定されています。hepatobiliary.jp

- また、日本における有病率の一つの報告として、2016年時点で 33.8人/10万 とするものがあります。PMC+1

- 過去の報告と比較すると、日本では PBC の有病率が時間とともに増加している傾向が示唆されています(例:2004年時点では 11.6/10万、2016年時点で 33.8/10万へ増加)Wiley Online Library+1

🧮 イメージしやすく換算すると

日本の人口を仮に 1億2,000万人とすると、仮に有病率が 33.8/10万とすると、

120,000,000 × (33.8 ÷ 100,000) = 約 40,560 人

という計算になります。実際の推定人数 3万7,000人というデータとも大きくかけ離れてはおらず、やや控え目な想定をしているようです。

<原発性胆汁性胆管炎>の原因は?

原発性胆汁性胆管炎(Primary Biliary Cholangitis:PBC)の原因は、現時点では完全には解明されていません。しかし、多くの研究から「自己免疫反応を中心とする多因子的な病気」であることがわかっています。以下に、現在明らかになっている主な原因・要因を整理します。

🧬 1. 自己免疫異常(根本的なメカニズム)

PBCは典型的な自己免疫性疾患です。

免疫系が誤って自分の胆管(特に小葉間胆管)を攻撃することで、炎症 → 破壊 → 線維化(硬くなる)を起こします。

▶ 代表的な免疫学的特徴

- **抗ミトコンドリア抗体(AMA)**が約90〜95%の患者で陽性

→ 特に「M2型抗体」が特異的マーカーです。 - CD4⁺・CD8⁺Tリンパ球が胆管上皮を攻撃することで、胆管が徐々に消失します。

- 他の自己免疫疾患(例:橋本病、シェーグレン症候群、関節リウマチ)との合併も多いです。

🧬 2. 遺伝的要因

家族内発症が多いことから、遺伝的素因が強く関与しています。

▶ 主な遺伝関連

- HLAクラスII領域(特に HLA-DRB1*08, HLA-DQA1*04)との関連が報告。

- 欧米や日本でも共通して「免疫系遺伝子の多型(variant)」がリスクを高めると判明。

- 一卵性双生児では発症一致率が高く、遺伝+環境の相互作用が考えられます。

🌍 3. 環境因子

免疫異常が起きる「きっかけ(トリガー)」として、環境要因も注目されています。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 感染因子 | Novosphingobium aromaticivorans などの細菌やウイルスが、ミトコンドリア抗原に似た構造を持ち、「分子擬態」により免疫を誤作動させる可能性 |

| 化学物質 | ネイル除光液成分、香料、化粧品、防腐剤、農薬などへの長期曝露が関与するとの報告 |

| 喫煙 | 喫煙経験者では発症リスクが1.5〜2倍とされる |

| エストロゲン(女性ホルモン) | 女性に圧倒的に多い(男女比 約9:1)理由の一つ。ホルモンが免疫応答を変化させると考えられる |

💉 4. 腸内環境との関連(最近の注目テーマ)

- 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の乱れが、肝臓の免疫バランスに影響を与えるとされます。

- 特にPBC患者では、短鎖脂肪酸産生菌の減少や、エンテロバクター属の増加が報告されています。

- 「腸肝軸(gut-liver axis)」という概念で、腸からの炎症性シグナルが胆管を刺激することが示唆されています。

🧩 まとめ:多因子発症モデル

PBCは次のような流れで発症すると考えられます:

遺伝的素因

+

環境トリガー(感染・化学物質・喫煙など)

↓

免疫異常発動 → 胆管上皮細胞への自己免疫攻撃

↓

慢性胆汁うっ滞 → 線維化 → 肝硬変

<原発性胆汁性胆管炎>は遺伝する?

原発性胆汁性胆管炎(PBC)は「遺伝病」ではありません。

しかし、発症しやすい「体質(遺伝的素因)」が遺伝する可能性はあります。

つまり、直接親から子に病気がそのまま遺伝するわけではないものの、

自己免疫反応を起こしやすい遺伝的背景が家族内で共有されやすいということです。

🧬 1. 「遺伝病」ではない理由

PBCは、特定の遺伝子変異があれば必ず発症するような

**単一遺伝子疾患(例:筋ジストロフィー、血友病など)**とは異なります。

- PBCは「多因子疾患(polygenic disease)」です。

➡ 遺伝要因だけでなく、環境・免疫・ホルモンなどが複雑に関与します。 - したがって、遺伝そのものよりも、発症しやすい“体質”の遺伝という表現が正確です。

👨👩👧👦 2. 家族内発症の傾向

研究によると:

- PBC患者の1等親(親・子・兄弟姉妹)は、一般人の約10〜100倍発症しやすいと報告されています。

(発症率は依然として低く、家族全員が発症するわけではありません) - 家族内発症率は約**1〜6%**程度。

- 一卵性双生児では**発症一致率が約60%**と高く、遺伝の関与を裏付けています。

🧩 3. 関連が確認されている遺伝子領域

主に免疫調整に関係する遺伝子がPBCのリスクと関連します。

| 遺伝子領域 | 機能 | 備考 |

|---|---|---|

| HLA-DRB1*08, DQA1*04 | 抗原提示に関与 | 自己免疫疾患に共通のリスク |

| IL12A, IL12RB2 | 免疫細胞活性化 | 炎症促進経路を介して関与 |

| STAT4, SPIB, IRF5 | T細胞・B細胞の活性化 | 自己抗体産生に関与 |

これらの遺伝子の組み合わせによって、「免疫の過剰反応を起こしやすい人」が存在します。

🌍 4. 環境要因との組み合わせ

遺伝的に「発症しやすい体質」を持っていても、

次のような環境因子がなければ発症しない場合がほとんどです。

- 細菌・ウイルス感染(分子擬態による免疫誤作動)

- 化学物質・化粧品・ネイルリムーバーなどへの長期曝露

- 喫煙

- 女性ホルモンバランスの変化(女性に多い理由の一つ)

🔸つまり、「遺伝的素因 × 環境刺激 × 免疫異常」が重なったときに初めて発症します。

🧠 5. 要約

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝する? | ❌ 病気そのものは遺伝しない |

| 遺伝的素因 | ✅ 自己免疫を起こしやすい体質が遺伝しやすい |

| 家族内発症率 | 約1〜6% |

| 一卵性双生児一致率 | 約60% |

| 関連遺伝子 | HLA領域、IL12A、STAT4など |

| 影響因子 | 環境刺激、ホルモン、感染など |

<原発性胆汁性胆管炎>の経過は?

原発性胆汁性胆管炎(Primary Biliary Cholangitis:PBC)の経過は、非常にゆっくりと進行する慢性の自己免疫性肝疾患です。

個人差はありますが、一般的に 「数年〜数十年」単位で少しずつ胆管と肝臓が傷ついていきます。

以下で、臨床的な進行段階・症状の変化・予後の流れを整理します。

🩺 1. 経過の全体像(4段階)

PBCの経過は、大まかに次の4段階に分けて考えられます。

| 病期 | 病態 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ① 無症候期(初期) | 血液検査のみで発見 | 自覚症状なし。ALP・γ-GTP高値。抗ミトコンドリア抗体(AMA)陽性 |

| ② 症候期(中期) | 胆汁うっ滞が進行 | かゆみ、倦怠感、黄疸、皮膚の色素沈着など |

| ③ 進行期(胆管消失期) | 胆管が広範囲に破壊 | 胆汁が流れず、脂溶性ビタミン吸収障害、脂肪便、骨粗しょう症 |

| ④ 肝硬変期(末期) | 肝臓が線維化して機能低下 | 腹水、黄疸、食道静脈瘤、肝不全、最終的に肝移植が検討されることも |

⏳ 2. 進行スピードと予後

- 治療しない場合、診断後10〜15年で肝硬変に進行することもあります。

- しかし現在は**ウルソデオキシコール酸(UDCA)**などの薬で経過が大きく改善し、

多くの患者は20年以上無症状で生活できます。

▶ UDCA治療後の生存率

- UDCAに良好に反応した場合:

→ 10年生存率 約90%以上 - UDCA不応例(反応しない場合):

→ 進行が早く、5〜10年で肝硬変または肝不全に至ることも。

💊 3. 治療による経過の変化

(1)ウルソデオキシコール酸(UDCA)

- 胆汁の流れを改善し、肝障害を抑える。

- 早期から投与すれば、発症から20年以上安定した経過を保つ例も多い。

(2)ベザフィブラート・フィブラート系薬(UDCA無効例)

- 最近の研究で線維化抑制・黄疸改善効果が報告。

- UDCA+フィブラート併用で、予後が大幅に改善。

(3)肝移植

- 肝不全・黄疸・腹水がコントロール不能になった時点で検討。

- PBCは肝移植後の再発率が低く、移植後の5年生存率90%以上。

🩸 4. 経過中の主な合併症

| 合併症 | 説明 |

|---|---|

| 骨粗しょう症 | 胆汁うっ滞によるビタミンD吸収低下 |

| 脂肪便 | 脂肪の吸収障害による下痢・体重減少 |

| 高コレステロール血症 | 胆汁排泄低下による |

| 皮膚の強いかゆみ | 胆汁酸の蓄積 |

| 甲状腺・シェーグレン症候群 | 自己免疫疾患の合併が多い |

| 肝細胞がん(稀) | 進行した肝硬変例でまれに発生 |

🌿 5. 経過を良くする生活のポイント

- アルコール・肝毒性薬の使用を避ける

- ビタミンADEK(脂溶性ビタミン)を補う

- 適度な運動で骨粗しょう症予防

- 年2回以上の肝機能検査と腹部エコー

- 症状の変化(かゆみ、黄疸、疲労感)に敏感になる

📈 6. 現在の見通し(2020年代以降)

- UDCAとフィブラートの併用により、

多くの患者で肝移植を回避できる時代になっています。 - さらに、2020年代後半から**FXR作動薬(オベチコール酸など)**も臨床導入が進み、

進行を抑える新薬の選択肢が拡大中です。

🔹まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病気のタイプ | 慢性・進行性の自己免疫性肝疾患 |

| 主な進行段階 | 無症候期 → 症候期 → 胆管消失期 → 肝硬変期 |

| 経過年数 | 数年〜数十年かけて進行(個人差あり) |

| 現在の予後 | UDCA・フィブラート治療で10年生存率90%以上 |

| 最終手段 | 肝移植(成功率・生存率ともに高い) |

<原発性胆汁性胆管炎>の治療法は?

原発性胆汁性胆管炎(Primary Biliary Cholangitis:PBC)の治療法は、

根本的な「完治療法」はまだ確立されていませんが、

病気の進行を止める/遅らせる/症状を和らげるための治療が多く存在し、

現在では適切な治療により10年以上安定して生活できる人が大多数です。

💊 1. 治療の目的

PBC治療の主な目的は3つです:

- 胆汁の流れを改善して、肝臓へのダメージを減らす

- 自己免疫反応と炎症を抑える

- 症状(かゆみ・倦怠感など)や合併症をコントロールする

🩺 2. 現在の標準治療

🧪① ウルソデオキシコール酸(UDCA:ウルソ)

第一選択薬(世界的標準)

- 胆汁の流れを改善し、胆管の炎症を抑える。

- 90%以上の患者に投与される。

- 肝機能(ALP、γ-GTP)を下げ、生存率を向上させることが証明されています。

💡効果判定:投与開始後6〜12か月で血液検査(ALP, AST, ALT)の改善が見られるかを評価。

反応良好なら、10年以上無症状で経過することも。

🧬② フィブラート系薬(ベザフィブラート/フェノフィブラート)

UDCAが効かない場合(不応例)に使用

- 胆汁酸合成を抑制し、胆汁うっ滞を改善。

- 皮膚のかゆみ(pruritus)にも効果がある。

- 日本ではUDCA+ベザフィブラート併用療法が標準化されつつあります。

🔹臨床研究結果:

- UDCA単独群に比べ、ALP正常化率が約3倍

- 長期的に肝移植・肝不全への進行を抑制

⚙③ FXR作動薬(オベチコール酸:OCA)

次世代薬(第二選択薬)

- 肝臓の「胆汁酸受容体(FXR)」を刺激し、胆汁産生を減らす薬。

- UDCAで改善しない患者に有効。

- 日本でも臨床試験が進み、2024年時点で一部治験段階から承認へ移行中。

⚠副作用:かゆみの悪化、脂質異常など。

🧫 3. 症状別の対症療法

| 症状・合併症 | 対応法・薬剤例 |

|---|---|

| かゆみ(掻痒感) | コレスチラミン(胆汁酸吸着薬)、リファンピシン、ナルトレキソン |

| 倦怠感 | 睡眠・生活リズムの見直し、運動療法(薬効は限定的) |

| 骨粗しょう症 | ビタミンD・カルシウム補充、ビスホスホネート |

| 脂肪便・栄養不良 | 中鎖脂肪酸(MCT)摂取、脂溶性ビタミンADEK補充 |

| 甲状腺・シェーグレン症候群合併 | 必要に応じて専門科と連携治療 |

🧬 4. 重症例・最終段階の治療

🩸 肝移植

- 薬でコントロールできなくなった場合に検討。

- 適応の目安:

- 黄疸(ビリルビン高値)が持続

- 強い倦怠感やかゆみで生活困難

- 肝硬変による腹水・食道静脈瘤など

- 成績:

- 移植後5年生存率:約90%

- PBCは移植後の再発率が比較的低い(10〜20%)

🌿 5. 生活面でのサポート療法

| 生活習慣 | 内容 |

|---|---|

| アルコール制限 | 肝臓への負担を避ける |

| 適度な運動 | 骨密度維持・疲労軽減 |

| バランスの良い食事 | 高タンパク・低脂肪・ビタミンADEK補給 |

| 禁煙 | 発症・悪化リスク軽減 |

| 定期検査 | 肝機能・骨密度・甲状腺機能を年2回程度確認 |

🔬 6. 研究・開発中の新しい治療(2025年現在)

| 新薬・アプローチ | 作用機序 | 段階 |

|---|---|---|

| セリバデキソール(Cilofexor) | FXR作動薬(胆汁酸抑制) | 第Ⅲ相試験 |

| アルベコリックス(Alverixor) | FGF19誘導型 | 第Ⅱ相試験 |

| ノルウルソデオキシコール酸(norUDCA) | 胆汁分泌促進・抗線維化 | 欧州で試験進行中 |

| 免疫調整薬(BTK阻害薬など) | 自己免疫抑制 | 前臨床~初期試験段階 |

→ 治療の選択肢は年々増えつつあり、

**「UDCA+フィブラート+新世代薬」**の組み合わせで完治に近づく可能性が出ています。

📘 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 第一選択 | ウルソデオキシコール酸(UDCA) |

| 第二選択 | フィブラート系薬、FXR作動薬 |

| 対症療法 | かゆみ・骨粗しょう症・栄養障害などに応じて |

| 最終手段 | 肝移植(成功率高い) |

| 生活管理 | 禁酒・禁煙・ビタミン補給・定期検査 |

| 予後 | 適切治療で10年以上安定生活が可能 |

<原発性胆汁性胆管炎>の日常生活の注意点

原発性胆汁性胆管炎(PBC:Primary Biliary Cholangitis)は、治療を続けながら日常生活の工夫で進行を抑えられる病気です。

早期から生活習慣を整えることで、長く安定した状態を保つことが可能です。

以下に、PBC患者さんが注意すべきポイントを、医療実務の観点からわかりやすく整理します。

🧘♀️ 1. 生活全般の基本方針

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 過労を避ける | 肝臓は再生力が強い反面、疲労に弱い。睡眠・休養を十分に。 |

| 感染予防 | 肝炎ウイルス・インフルエンザなどは病状悪化の原因。ワクチン接種(B型肝炎・インフルエンザ)推奨。 |

| ストレス軽減 | 自律神経と免疫のバランスが崩れると、炎症を悪化させることがあります。 |

| 水分補給 | 胆汁の流れを助け、代謝を保つため1日1.5L以上の水分を意識。 |

🥗 2. 食事のポイント(肝臓にやさしい食習慣)

| 食事内容 | 解説 |

|---|---|

| 脂肪分を控えめに | 胆汁うっ滞で脂肪の消化が悪化するため、揚げ物・バターなどは控えめに。 |

| タンパク質をしっかり | 肝臓の修復材料。魚・豆腐・鶏肉・卵などをバランスよく。 |

| ビタミンADEKを補給 | 胆汁が流れにくくなると脂溶性ビタミンが不足しやすい。サプリや処方薬で補うことも。 |

| 食物繊維を適度に | 腸内環境を整え、胆汁酸の代謝を助ける。野菜・果物・穀物を中心に。 |

| アルコールは控える | 肝臓への負担が大きく、病気の進行リスク。禁酒が原則。 |

| 塩分を控える | むくみ・腹水の原因になるため、1日6g未満を目安に。 |

💡食べられないときは、MCT(中鎖脂肪酸)オイルを使うと消化が良く、エネルギーを確保できます。

🚭 3. 禁煙・禁酒は絶対ルール

- 喫煙:免疫反応や酸化ストレスを悪化させ、病気の進行リスクを高めます。

- 飲酒:少量でも肝細胞を傷つけやすく、治療効果を打ち消す危険があります。

👉 PBCは長期的に見て「禁酒が最も有効な日常療法」です。

🧴 4. 皮膚のかゆみ(掻痒感)の対策

胆汁酸の蓄積によって強いかゆみが出ることがあります。

以下の対策が有効です:

- 部屋の温度と湿度を一定に保つ(乾燥を避ける)

- 熱いお風呂・長風呂を避ける

- 綿素材のゆったりした衣服

- コレスチラミンやリファンピシンなどの薬を医師に相談

- 夜のかゆみには睡眠薬の併用を検討することも

🦴 5. 骨粗しょう症対策

PBCでは脂溶性ビタミンDが不足しやすく、骨がもろくなりやすいです。

- 日光浴(10〜15分程度)

- 適度な運動(ウォーキング・ストレッチ)

- カルシウム+ビタミンD補給

- 定期的な骨密度検査(1〜2年ごと)

🧠 6. 心のケアと社会生活

- 慢性疾患との共存には心理的負担が大きいものです。

→ 専門医・カウンセラー・家族・支援団体と繋がることで孤立を防ぐ。 - 無理に働きすぎない・睡眠を削らないことが、長期的に病状を安定させます。

- 社会的支援制度(障害者手帳・高額療養費制度)も活用可能。

🩺 7. 定期通院と検査の重要性

| 項目 | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 2〜3か月に1回 | ALP、γ-GTP、ビリルビンなど肝機能を確認 |

| 腹部超音波 | 年1回 | 肝硬変や胆管がんの早期発見 |

| 骨密度検査 | 1〜2年に1回 | 骨粗しょう症対策 |

| 甲状腺機能 | 年1回 | 自己免疫疾患の合併チェック |

💡「症状が軽くても通院をやめない」ことが、予後を良くする最大のポイントです。

🌿 8. まとめ:日常生活で守るべき8か条

| No | 内容 |

|---|---|

| 1 | 規則正しい生活と十分な睡眠 |

| 2 | 禁酒・禁煙 |

| 3 | 肝臓に優しい低脂肪・高たんぱく食 |

| 4 | ビタミンADEK・カルシウムの補給 |

| 5 | かゆみ・疲労感を我慢せず医師に相談 |

| 6 | 骨粗しょう症対策(運動・日光・栄養) |

| 7 | ストレスをためず、気分転換を大切に |

| 8 | 定期通院・定期検査を怠らない |