目次

<腸管神経節細胞僅少症>はどんな病気?

<腸管神経節細胞僅少症(ちょうかんしんけいせつさいぼうきんしょうしょう)>は、腸の神経細胞(神経節細胞)が生まれつき少ないために、腸の動きが弱くなってしまう先天性の病気です。

英語では Hypoganglionosis(ヒポガングリオノーシス) と呼ばれ、しばしば「ヒルシュスプルング病(腸管神経節細胞欠如症)」と混同されますが、完全に欠けているのではなく、“少ない”状態が特徴です。

- 🧬 原因

- 🧠 病態の違い

- 👶 主な症状

- 🔬 診断

- 💊 治療

- 🩺 予後

- 👨👩👧 日常生活の注意点

- 📘 まとめ

- 🧬 1. 発生学的な原因(根本的メカニズム)

- 🧪 2. 遺伝的な原因(関与する遺伝子)

- 🧫 3. 環境・二次的要因(後天性の場合)

- 📊 4. まとめ表

- 🧩 要点まとめ

- 🧬 1. 結論:ほとんどは「非遺伝性(孤発例)」

- 🧫 2. ただし一部は「遺伝的要因を伴う」

- 👶 3. 遺伝形式(遺伝する場合)

- 🧠 4. 遺伝カウンセリングの考え方

- 📘 まとめ

- 👶【新生児期〜乳児期】

- 🧒【乳幼児期〜学童期】

- 👦【思春期〜成人期】

- 🩺【長期予後と合併症】

- 👨👩👧【成人後の生活】

- 📘 まとめ(経過の全体像)

- 💡 重要ポイント

- 🩺 【1】治療の基本方針

- 🧬 【2】保存的治療(軽症〜術前)

- 🔪 【3】外科的治療(中等症〜重症例)

- ⚕️ 【4】術後の管理・リハビリ

- 🧠 【5】再発・合併症への対応

- 👨👩👧 【6】長期予後・生活上の工夫

- 📘 まとめ

- 🩺 1. 生活全体の基本方針

- 🍎 2. 食事の注意点(最重要)

- 🚻 3. 排便・腸ケアの注意点

- 🏃 4. 生活習慣と体調管理

- 🧫 5. 腸炎・腸閉塞の早期サインに注意

- 🧠 6. 心理・社会面のサポート

- 🩹 7. 医療フォローの継続

- 🧩 まとめ

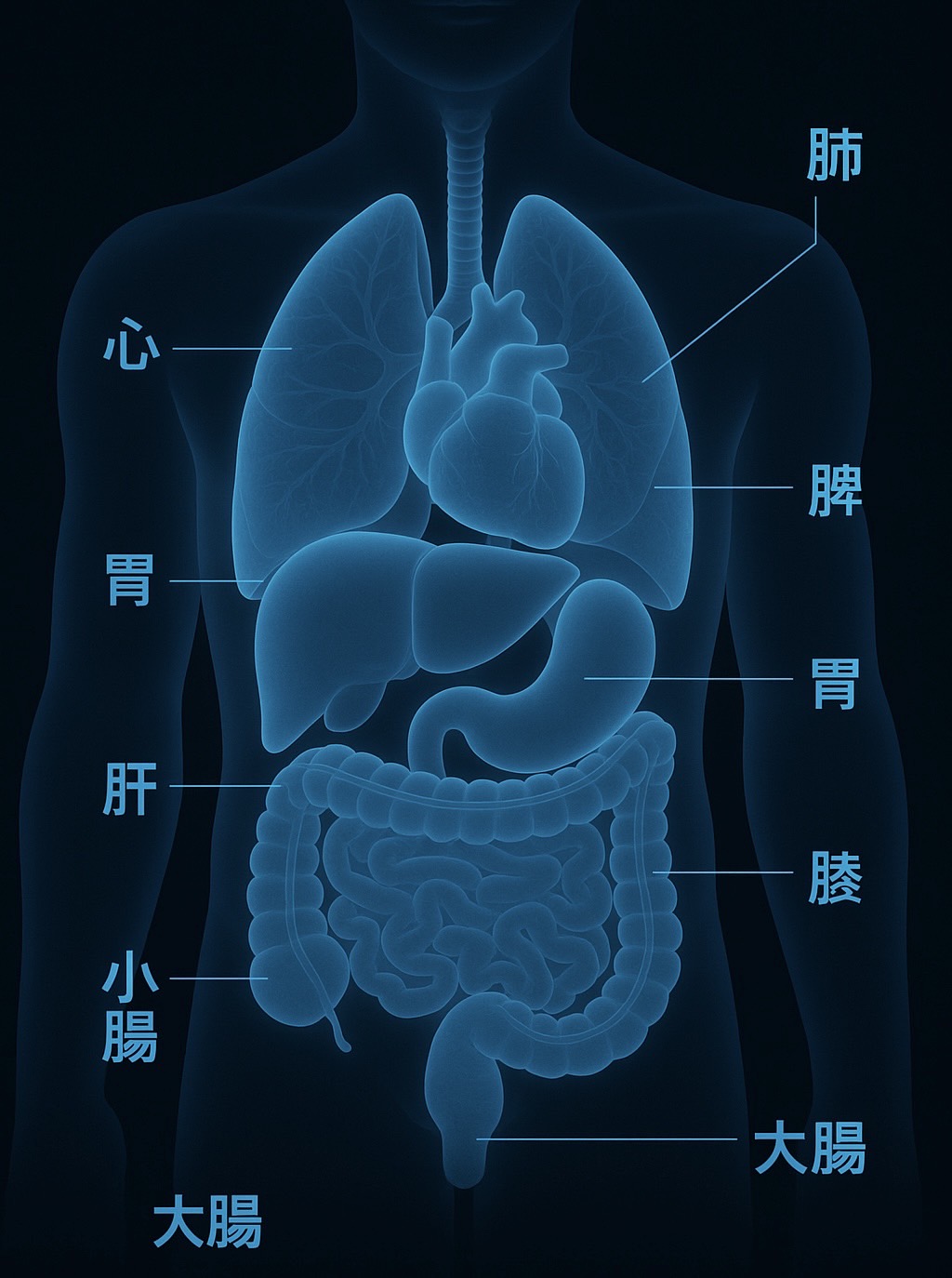

🧬 原因

- 腸の運動(蠕動)を司る腸管神経叢(アウエルバッハ神経叢・マイスネル神経叢)にある神経節細胞の数が生まれつき少ないことが原因です。

- 胎児期に神経細胞が腸の末端まで正常に移動できない「神経堤細胞移動異常」が原因と考えられます。

- 遺伝的には、RET遺伝子、EDNRB遺伝子、SOX10遺伝子など、ヒルシュスプルング病と共通の遺伝子が関係していることがあります。

🧠 病態の違い

| 疾患名 | 神経節細胞の状態 | 腸の動き | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ヒルシュスプルング病 | 完全に欠如 | 全く動かない | 新生児から便が出ない |

| 腸管神経節細胞僅少症 | 著しく減少 | 非効率で弱い | 便秘・腸閉塞を繰り返す |

| 巨大結腸症(慢性型) | 正常だが拡張 | 遅い | 便秘中心・慢性経過 |

👶 主な症状

- 新生児期〜乳児期から:

- 胎便排泄の遅れ(生後48時間以内に出ない)

- 慢性便秘

- 腹部膨満(お腹が張る)

- 嘔吐(特に胆汁性)

- 重症例では腸閉塞や腸炎(腸管感染・壊死性腸炎)

- 軽症例では幼児期まで便秘のみで経過することもあります。

🔬 診断

- 直腸生検(粘膜下層・筋層)

→ 神経節細胞が減少していることを顕微鏡で確認。

→ アセチルコリンエステラーゼ染色などで補助診断。 - バリウム造影検査

→ 腸の狭い部分と拡張部分の移行を確認。 - 腸管運動機能検査・神経電図

→ 腸の蠕動が弱いかどうかを調べる。

💊 治療

- 根本治療は手術によるものが中心。

- 神経節細胞が少ない部分を切除し、**正常な腸を肛門側に引き下げる手術(プルスルー術)**を行います。

- 手術後も、便秘や腸炎を繰り返すことがあるため、定期フォローが重要です。

- 軽症例では、下剤や食事管理で排便を維持することも可能です。

🩺 予後

- 手術後、多くの子どもは成長とともに生活可能になります。

- ただし、腸の動きが完全には戻らないため、

- 慢性的な便秘

- 腸炎(腸内感染)

- 栄養吸収不良

などの合併症を生じることがあり、長期的なフォローアップが必要です。

👨👩👧 日常生活の注意点

- 食物繊維や水分を多めに摂る。

- 排便リズムを整える。

- 発熱や腹部膨満があれば、腸炎(エンテロコライト)の早期対応が必要。

- 成長・体重の経過観察を続ける。

📘 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 疾患名 | 腸管神経節細胞僅少症(Hypoganglionosis) |

| 主因 | 腸の神経節細胞が生まれつき少ない |

| 主症状 | 慢性便秘、腹部膨満、腸閉塞、嘔吐 |

| 主な診断法 | 直腸生検による神経節細胞数の確認 |

| 治療 | 手術(プルスルー術)+対症療法 |

| 経過 | 改善するが便秘などの管理が長期的に必要 |

<腸管神経節細胞僅少症>の人はどれくらい?

✅ 分かっていること

- 本疾患は「希少疾患」であり、一般集団における発生率や有病率を示す大規模データはほぼ存在しません。

- 組織内レビューでは、「神経内蔵形成異常(intestinal innervation disorders)」の一部として、腸管神経節細胞僅少症が「約 5%」を占めるとの記述があります。 tp.amegroups.org+2ウィキペディア+2

- 例として、ある研究で「92例」が報告されており、そのうち新生児期に診断された割合が約32%という報告があります。 tp.amegroups.org+1

- つまり「ごく少数の症例報告ベース」であり、発生率(例:人口10万人あたり何人)として定量化されていません。

⚠️ 注意すべきポイント

- 診断が難しく、「直腸吸引生検」などの簡易的な検査では見逃される場合が多く(※通常は全層生検が必要)ため、実際には報告されている数よりも多い可能性があります。 PubMed+1

- 「先天型(congenital)」と「後天型(acquired)」があり、後天型では成人発症例も報告されています。これにより「生まれたときからの発生」だけでなく、成長後・成人で発症または発覚するケースもあるため、有病率算出はさらに難しいです。 リッピンコット+1

- 国内(日本など)での全国的な集計やレジストリは明確には確認できていません。

📊 結論

- 腸管神経節細胞僅少症は 非常に稀な疾患であると認識されており、

- 正確な「日本/世界で何人に1人」という数字は提示できないものの、少数報告(数十〜100例規模)レベルでしか明らかになっていません。

- 臨床・研究的には、「腸管神経内蔵疾患(innervation disorders)」中で数 %程度の位置付けとされています。

- したがって、もし「突然の便秘・腹部膨満・腸閉塞傾向」があるならば、ヒルシュスプルング病等の鑑別に加えて、この疾患も選択肢として考える必要があります。

<腸管神経節細胞僅少症>の原因は?

<腸管神経節細胞僅少症(Hypoganglionosis/ヒポガングリオノーシス)>は、腸の壁に存在する**神経節細胞が生まれつき少ない(欠如ではなく減少している)**ために、腸の動き(蠕動)がうまくいかなくなる病気です。

その原因は、**胎児期の神経発達の異常(神経堤細胞の移動・分化・成熟の障害)**によって起こると考えられています。

以下に詳しく説明します。

🧬 1. 発生学的な原因(根本的メカニズム)

腸の神経系(腸管神経叢:アウエルバッハ神経叢とマイスネル神経叢)は、胎児の**神経堤細胞(neural crest cells)**が脳や脊髄から腸管へ移動し、定着・分化することで作られます。

その過程のどこかで異常が起きると:

| 障害の段階 | 結果 | 疾患例 |

|---|---|---|

| 神経細胞が全く届かない | 神経節細胞欠如 | ヒルシュスプルング病 |

| 神経細胞が届いたが、数が少ない | 神経節細胞僅少 | 腸管神経節細胞僅少症 |

| 神経節細胞があるが機能が弱い | 機能性巨大結腸症 | 慢性腸運動障害 |

つまり、

➡️「神経細胞が腸の壁までたどり着いたが、十分に増えず・成熟しなかった」ことが、この病気の本質です。

🧪 2. 遺伝的な原因(関与する遺伝子)

現在までに、ヒルシュスプルング病や関連疾患と共通する以下の遺伝子の異常が関与する可能性が指摘されています。

| 遺伝子 | 機能 | コメント |

|---|---|---|

| RET | 神経堤細胞の増殖と移動を制御 | 最も有名な原因遺伝子。突然変異があると神経節細胞の発生が阻害される。 |

| EDNRB(エンドセリンB受容体) | 神経堤細胞の誘導と分化 | 欠損で神経節細胞が減少。ヒルシュスプルング病にも関与。 |

| EDN3(エンドセリン3) | 神経堤細胞の生存と遊走に関与 | 腸管の一部で神経節細胞が減少する原因。 |

| SOX10 | 神経堤細胞の分化調節遺伝子 | 変異でWaardenburg症候群やRTSなどと重複することも。 |

| PHOX2B, GDNF, ECE1 など | 神経節形成に関与 | 症例報告レベルで関与が報告。 |

ただし、腸管神経節細胞僅少症単独に特定遺伝子変異が一貫して見つかるわけではなく、

多くは「散発的な(de novo)発生」と考えられています。

🧫 3. 環境・二次的要因(後天性の場合)

まれに「後天性の腸管神経節細胞僅少症(acquired hypoganglionosis)」があり、以下のような因子で腸の神経節が破壊・減少するケースもあります。

| 原因 | メカニズム |

|---|---|

| 感染(細菌・ウイルス性腸炎) | 炎症で神経節細胞が変性・脱落 |

| 自己免疫性腸炎 | 自己抗体が神経叢を障害 |

| 外科手術や虚血 | 局所的な神経破壊 |

| 化学療法・放射線 | 二次的な神経変性 |

この場合は「先天性」ではなく、二次的に神経節が減って腸運動が障害されるため、「後天性腸管神経節細胞僅少症」と呼ばれます。

📊 4. まとめ表

| 分類 | 原因 | 内容 |

|---|---|---|

| 先天性 | 神経堤細胞の移動・分化異常 | 胎児期に神経節細胞が腸へ届かない・成熟しない |

| 遺伝性 | RET, EDNRB, EDN3, SOX10などの変異 | ヒルシュスプルング病と共通する遺伝背景 |

| 後天性 | 感染・自己免疫・虚血など | すでに形成された神経節細胞が炎症等で失われる |

🧩 要点まとめ

- 腸管神経節細胞僅少症は 腸神経系の発生異常(神経堤細胞の分化不全) が原因。

- 多くは 生まれつきの孤発例(遺伝ではない)。

- 一部で RET・EDNRB・SOX10などの遺伝子変異が関与。

- 稀に感染や自己免疫による後天的な神経節減少型も存在。

<腸管神経節細胞僅少症>は遺伝する?

<腸管神経節細胞僅少症(Hypoganglionosis)>は、多くのケースでは遺伝しません。

ただし、一部の例では 遺伝的背景(特定の遺伝子変異) が関与しており、**「ごく少数ながら遺伝する場合もある」**というのが医学的な結論です。

以下で詳しく説明します。

🧬 1. 結論:ほとんどは「非遺伝性(孤発例)」

- 大部分(およそ 80〜90%)の腸管神経節細胞僅少症は、

胎児の発生過程で偶然起こった神経堤細胞の移動・分化異常(新生突然変異) によるもので、

家族内に同じ病気の人はいません。 - つまり、親から子に直接受け継がれる形ではないのが一般的です。

🧫 2. ただし一部は「遺伝的要因を伴う」

近年の遺伝子解析で、一部の症例では遺伝的変異(遺伝子異常)が関係していることが分かっています。

それらは、ヒルシュスプルング病(腸管神経節細胞欠如症)と共通の遺伝子群が関係しています。

| 遺伝子名 | 働き | 遺伝形式 | 備考 |

|---|---|---|---|

| RET | 神経堤細胞の増殖・移動を制御 | 常染色体優性(不完全浸透) | 変異があると腸の神経節が減少または欠如する |

| EDNRB(エンドセリンB受容体) | 神経堤細胞の分化に必要 | 常染色体劣性 | 両親が保因者の場合に発症リスク |

| EDN3(エンドセリン3) | 神経堤細胞の誘導と維持 | 常染色体劣性 | 上記と同様に家族内発症がまれに報告 |

| SOX10 | 神経堤細胞分化の転写因子 | 常染色体優性 | Waardenburg症候群(白斑・難聴など)を併発する例も |

| GDNF, PHOX2B, ECE1 | 神経発生関連 | 不明(散発的) | まれな関連例が報告されている |

このように、同じ「腸管神経系の形成異常」に関係する遺伝子の変化で、

腸管神経節細胞僅少症が起こる場合があります。

👶 3. 遺伝形式(遺伝する場合)

腸管神経節細胞僅少症が遺伝するタイプとして報告されているのはごく少数で、主に以下の2パターンです:

| 遺伝形式 | 内容 | 再発リスク(次の子どもへの確率) |

|---|---|---|

| 常染色体優性(AD) | 片方の親が変異を持つ。発症率は低く軽症もあり。 | 約50%(ただし不完全浸透) |

| 常染色体劣性(AR) | 両親がともに保因者の場合に発症。 | 約25% |

➡️ ただし、このような家族性例は世界でも**極めて少数(報告例レベル)**です。

ほとんどのケースは「新しく起こった変異=de novo(孤発例)」です。

🧠 4. 遺伝カウンセリングの考え方

腸管神経節細胞僅少症が診断された場合:

- 親に同じ症状や既往がない場合 → 次の妊娠で同じ疾患が起こる確率は極めて低い(1%未満)。

- 遺伝子検査で原因が確認された場合 → その結果に応じて再発リスクを説明。

- 希望すれば、**遺伝カウンセリング外来(小児遺伝科・臨床遺伝専門医)**で今後の妊娠・家族計画を相談可能です。

📘 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主なタイプ | 非遺伝性(孤発例)が大多数 |

| 遺伝する場合 | RET・EDNRB・SOX10などの遺伝子変異を持つごく少数例 |

| 遺伝形式 | 常染色体優性または劣性(いずれも稀) |

| 再発リスク | 孤発例では1%未満、家族性の場合は25〜50% |

| 検査 | 遺伝子解析で親子の変異有無を確認 |

| 対応 | 遺伝カウンセリングで再発予防・早期診断を検討 |

💡 ポイントまとめ

- 大部分は「たまたま起きた一度きりの発生(非遺伝性)」

- ごく一部は「遺伝子異常に基づく家族性」

- 検査をすることで「次の子のリスク」を明確にできる

<腸管神経節細胞僅少症>の経過は?

<腸管神経節細胞僅少症(Hypoganglionosis/ヒポガングリオノーシス)>は、**腸の神経節細胞が少ないことによる「慢性的な腸運動障害」**が主な病態であり、

症状や経過は「発症の時期」「神経節減少の範囲」「手術の有無」などによって大きく異なります。

以下に、年齢ごとの典型的な経過と予後をわかりやすく説明します。

👶【新生児期〜乳児期】

主な経過

- 生後すぐに 胎便の排出が遅い(48時間を超える)

- 腹部膨満(お腹の張り)や嘔吐(胆汁性)

- 重症例では**腸閉塞(イレウス)や腸炎(エンテロコライト)**を起こす

- 軽症例では「頑固な便秘」として経過し、乳児期後半に診断されることもあります

医療対応

- まずは腸閉塞を解除するために イレウス管や人工肛門(ストーマ) で腸内容を逃がす治療を行い、

後に**病変部の切除とプルスルー術(正常な腸を肛門につなぐ手術)**を行うのが標準的です。 - 新生児期に診断・治療されれば、命に関わることはまれになっています。

🧒【乳幼児期〜学童期】

主な経過

- 手術後は多くの子どもが便が出やすくなるものの、腸の蠕動は完全ではありません。

- 慢性的な便秘や**ガス貯留(腹部膨満)**を繰り返すことがあります。

- 食事の偏りや感染を契機に**腸炎(発熱・下痢・腹痛)**を起こすことも。

ケアのポイント

- 食物繊維・水分の摂取、適度な運動、排便リズムの維持

- 必要に応じて浣腸・坐薬・下剤を併用

- 腸炎予防として、発熱・腹部膨満時は早期に受診

👦【思春期〜成人期】

主な経過

- 成長に伴って腸の運動能力がある程度改善する人もいます。

- ただし、腸の動きが弱いまま慢性的な便秘体質が残るケースが多いです。

- 便秘・下痢の反復、腹痛、腹部膨満、排便回数の不安定さなどが続くことがあります。

- 重症例では、腸の拡張(巨大結腸)や慢性腸炎を繰り返す人も。

生活上の課題

- 消化の悪い食材を避けるなどの食事工夫

- 水分摂取を意識する

- 定期的な便の排出サイクルを保つ(排便リハビリ)

- 腸閉塞再発のリスクに注意

🩺【長期予後と合併症】

| 合併症 | 発生しやすい時期 | 対応・予防 |

|---|---|---|

| 慢性便秘 | 全経過を通じて | 食事・下剤・理学療法 |

| 腸炎(エンテロコライト) | 乳幼児期〜学童期 | 早期抗菌薬・点滴・腸管減圧 |

| 腸閉塞 | 手術後もまれに再発 | 腹痛・嘔吐時の早期受診 |

| 栄養障害・体重増加不良 | 乳幼児期 | 栄養サポート・消化吸収管理 |

| 成長・発達遅延 | 重症例 | 長期的なフォローと支援教育 |

👨👩👧【成人後の生活】

- 軽症または手術で安定した人は、通常の社会生活が可能。

- 食生活や排便管理が重要で、便秘を放置すると腸炎・閉塞・痔・脱肛などの二次的トラブルが起こることがあります。

- 妊娠・出産も可能ですが、便秘悪化や腹圧増加に注意が必要です。

- 定期的な消化器フォロー(大腸内視鏡や腹部エコー)を推奨します。

📘 まとめ(経過の全体像)

| 年代 | 主な症状・経過 | 予後・支援 |

|---|---|---|

| 新生児期 | 胎便遅延・腸閉塞・腹部膨満 | 手術で救命・症状改善可 |

| 乳幼児期 | 慢性便秘・腸炎 | 下剤・食事管理・フォロー |

| 学童期 | 便秘・腹部膨満 | 支援教育・定期受診 |

| 成人期 | 慢性便秘・社会適応良好 | 生活習慣の工夫で安定 |

💡 重要ポイント

- 命に関わるのは新生児期〜乳児期の重症例だが、早期手術で予後は良好。

- 多くは慢性的な便秘体質として一生つきあう病気。

- 食事・排便習慣・感染予防の3点が日常管理の柱。

- 定期的な医療フォローにより、成人後も安定した生活が可能。

<腸管神経節細胞僅少症>の治療法は?

<腸管神経節細胞僅少症(Hypoganglionosis/ヒポガングリオノーシス)>の治療は、**根本治療(原因を治す)ではなく、腸の働きを補いながら症状を改善する「対症療法+外科手術」**が中心です。

ここでは、最新の医学的知見に基づいて、治療の流れ・方法・予後を整理します。

🩺 【1】治療の基本方針

腸管神経節細胞僅少症では、

腸の神経細胞が少ないために「蠕動(ぜんどう)」が弱く、便が通りにくくなっています。

そのため治療の目的は:

✅ 腸の通過を良くして便を通しやすくする

✅ 腸炎や閉塞などの合併症を防ぐ

✅ 成長と栄養状態を守る

の3つになります。

🧬 【2】保存的治療(軽症〜術前)

🍼① 食事・排便管理

- 消化の良い食事・高水分・適度な食物繊維を摂る

- 授乳期は母乳・低脂肪ミルク中心

- 幼児以降は野菜・果物・水分多めに

💊② 内服・排便補助

| 薬・方法 | 内容 |

|---|---|

| 浣腸・坐薬 | 便秘が続く時に使用。直腸刺激で排便を促す。 |

| 酸化マグネシウムなどの下剤 | 便を柔らかくして通過を助ける。 |

| ラクツロース(モニラック等) | 腸内の水分保持で自然排便を促進。 |

| 整腸剤・乳酸菌 | 腸内フローラの安定化に有効。 |

軽症例では、これらの方法で手術をせずに管理できることもあります。

🔪 【3】外科的治療(中等症〜重症例)

腸の中で神経節細胞が少ない部分は蠕動が起こらないため、

**その区間を切除して、正常な腸を肛門に直接つなぐ手術(プルスルー術)**が基本になります。

これはヒルシュスプルング病と同様の手術法です。

主な手術法

| 手術名 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| Swenson法 | 病変部を切除し、正常な腸を肛門に直接つなぐ | 最も古典的で確立された術式 |

| Duhamel法 | 正常な腸を後方から引き下げ、直腸と吻合 | 肛門付近の機能を保ちやすい |

| Soave法 | 粘膜のみを残して病変部を切除し、正常腸を引き下げ | 合併症が少なく小児で多い |

| 一時的ストーマ造設 | 重症例で、まず腸内容を逃がすため人工肛門を作る | 腸炎・閉塞を防ぎ、後に根治術へ |

💡術式の選択は、病変の長さ・年齢・腸の状態・合併症によって決まります。

⚕️ 【4】術後の管理・リハビリ

手術後も腸の動きが完全には回復しないことが多く、

長期的な腸機能のリハビリ・排便管理が必要です。

主な術後管理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 排便コントロール | 下剤・浣腸を使いながら規則的な排便リズムを作る |

| 食事療法 | 消化の良い食事・発酵食品・十分な水分 |

| 感染予防 | 腸炎(エンテロコライト)を繰り返す場合、早期抗菌薬 |

| 栄養フォロー | 成長・体重・栄養吸収の確認 |

| 定期検査 | 術後狭窄・再発便秘の有無をX線・内視鏡でチェック |

🧠 【5】再発・合併症への対応

| 合併症 | 内容・対策 |

|---|---|

| 便秘再発 | 腸の動きが弱く、定期浣腸・下剤を継続する必要あり |

| 腸炎(腸内感染) | 発熱・下痢・腹部膨満時は抗菌治療が必要 |

| 肛門周囲炎/脱肛 | 頻回排便・硬便による刺激に注意 |

| 腸閉塞(再発) | 腹痛・嘔吐時は早期に画像診断で確認 |

👨👩👧 【6】長期予後・生活上の工夫

- 手術成功例では多くが普通の生活・成長が可能。

- ただし、慢性便秘体質として排便ケアを続ける必要あり。

- 成人後も腹部膨満・腸炎の再発に注意し、定期通院を継続。

- 妊娠・出産・就労などにも支障は少ないが、消化器専門医のフォローを推奨。

📘 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療の基本 | 腸の通過障害を改善(手術+薬物+生活管理) |

| 軽症例 | 食事・下剤・排便リハビリで管理可能 |

| 重症例 | 病変部切除+プルスルー術(人工肛門併用も) |

| 術後 | 排便コントロール・感染予防・栄養管理 |

| 長期予後 | 多くは良好。慢性便秘を中心に経過観察が必要 |

<腸管神経節細胞僅少症>の日常生活の注意点

<腸管神経節細胞僅少症(Hypoganglionosis/ヒポガングリオノーシス)>の方は、腸の神経節細胞が少ない=蠕動(ぜんどう)運動が弱いため、日常生活では「腸の動きを助ける工夫」と「合併症の予防」がとても大切です。

以下に、生活・食事・排便・医療・心理面に分けて詳しく解説します。

🩺 1. 生活全体の基本方針

| ポイント | 目的 |

|---|---|

| 💧 腸を“動かす”生活リズムを作る | 便秘・腸閉塞の予防 |

| 🍽 食事・水分を工夫する | 消化吸収を助ける |

| 🚻 排便リズムを整える | 腸内に便をためない |

| 🧼 感染を防ぐ | 腸炎(エンテロコライト)の早期発見 |

| 🧠 ストレスを減らす | 自律神経バランスが腸の働きに関係 |

🍎 2. 食事の注意点(最重要)

腸管神経節細胞僅少症では、腸の動きが弱いため、便を“押し出す力”を補う食事がポイントです。

✅ おすすめ

- 水分を1日1.5〜2L目安(こまめに摂取)

- やわらかく・消化の良い食材

→ 例:おかゆ、煮野菜、豆腐、白身魚、りんご、ヨーグルトなど - 発酵食品(腸内環境を整える)

→ ヨーグルト、納豆、みそ汁、ぬか漬けなど - 少量を回数多く(1日4〜5回) に分けて食べる

🚫 控えめにすべき食品

- 硬い繊維(ごぼう、たけのこ、生野菜など)

- 油っぽい食事(揚げ物、脂身)

- 炭酸飲料・刺激物(コーヒー、香辛料)

- チョコレート・乳脂肪分の多いお菓子(便秘を助長)

💡 食物繊維は「柔らかい可溶性繊維(りんご・バナナ・オートミール)」を中心に。

🚻 3. 排便・腸ケアの注意点

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 排便の時間を固定 | 朝食後や夕食後など、毎日決まった時間にトイレ習慣をつける。 |

| 便意を我慢しない | 便をためると腸の拡張が進み、症状が悪化。 |

| 軽い腹部マッサージ | 時計回りにやさしくマッサージして腸を刺激。 |

| 下剤・浣腸の併用 | 医師の指示で安全に使用。長期化しても問題ない場合も多い。 |

| 腸洗浄(洗腸) | 重症例では家庭での定期的洗腸が推奨される場合も。 |

🏃 4. 生活習慣と体調管理

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 運動 | 軽いウォーキングやストレッチで腸の血流を促進。過度な腹圧運動(腹筋など)は避ける。 |

| 睡眠 | 睡眠不足は自律神経を乱し腸の蠕動を悪化させる。7時間以上を目安に。 |

| 体温管理 | 冷えは腸の動きを鈍らせるため、腹部を冷やさない。 |

| ストレス対策 | 緊張や不安で交感神経が優位になると便秘が悪化する。趣味や深呼吸を取り入れる。 |

🧫 5. 腸炎・腸閉塞の早期サインに注意

次のような症状が出たらすぐに医療機関を受診してください:

| 危険サイン | 疑われる状態 |

|---|---|

| 高熱・嘔吐・水様便 | 腸炎(エンテロコライト) |

| 激しい腹痛・膨満・便やガスが出ない | 腸閉塞(イレウス) |

| 血便・発熱を伴う腹痛 | 腸感染症・炎症性腸疾患 |

→ 特に手術後や乳幼児期は、腸炎が急速に悪化することがあるため注意が必要です。

🧠 6. 心理・社会面のサポート

- 排便の問題は本人の心理的ストレスになりやすいです。

- 家族や学校・職場に理解を求めることが重要です。

- **小児〜成人まで継続的なフォロー(トランジション医療)**が推奨されています。

- 支援団体やピアサポート(同じ病気の家族との交流)も心の支えになります。

🩹 7. 医療フォローの継続

| 項目 | 頻度・内容 |

|---|---|

| 小児外科/消化器内科受診 | 年2〜4回。排便状態・体重・腹部画像を確認。 |

| 栄養状態チェック | 血液検査で鉄・亜鉛・ビタミン吸収を確認。 |

| 手術後フォロー | 狭窄・癒着・再閉塞の有無を定期的に確認。 |

| 精神的ケア | 思春期以降は心理士やカウンセラーとの面談も有効。 |

🧩 まとめ

| 分野 | 注意点 |

|---|---|

| 食事 | 柔らかく、少量多回、発酵食品と水分を多く |

| 排便 | 一定の時間に習慣化、下剤・洗腸の活用 |

| 運動 | 軽い有酸素運動・ストレッチで腸を動かす |

| 睡眠・ストレス | 自律神経の安定を意識(腸の働きと直結) |

| 医療 | 定期フォロー・腸炎の早期発見 |

💡 ポイントまとめ

- 「便をためない生活」と「腸を冷やさない生活」が最重要。

- 手術後も一生の“腸とのつきあい方”を学ぶ病気。

- 家族・医療・学校が連携して、安定した生活を支えることができます。

<腸管神経節細胞僅少症>の最新情報

小児症例報告では、腸神経異常(neuronal intestinal abnormalities)の約5%が僅少症(hypoganglionosis)に相当すると記載(2025)

直腸吸引生検だけでは見逃しや誤分類の恐れがあり、**H&E とアセチルコリンエステラーゼ(AChE)染色を含む“全層生検”**が鑑別に重要と明示(2025)